こんにちは、ワタリ(@wataridley)です。

2019年もそろそろ終わり、2020年を迎えるにあたって、今年観た映画を振り返っていきます。

これは面白いというもの、気づきを得たものを上から10作品選び、ランキング形式にしております。

ランキングに入った映画は、どれも自分の好きな映画に違いありません。

しかしまた一方でランキング入りしなかった映画も、紛れもなく自分に何かしらの形で影響をもたらしているものです。人は記憶に残している出来事だけで構成されているわけではありません。

そういった前提を踏まえれば、このランキングは自分の意識において顕在化した作品のリストということであり、極めて自分勝手で我儘で独善的な色味を帯びていると言えます。それでも、かように自分の選好を形に残しておくことで、気持ちに整理をつけておくことができますし、否応にも個性が滲み出ます。

いつか振り返る…とも限りませんが、楽しませてもらった種々様々な創作物へのリスペクトとそれを味わった自分の感性を認めて、この年を終えようと思います。

2019年に劇場で鑑賞した新作の数は71作品。この中からベスト10を選びます。作品のネタバレはせずに、簡潔な感想で済ませております。観ていない作品が入っていたとしても、これを読まれる皆様の今後の出会いの一助になりましたら幸いです。

2019年のうちに映画館で鑑賞した回数は101回でした。作品数で言えば71作。 pic.twitter.com/MGcH5Gza4k

— ワタリドリ(wataridley) (@wataridley) December 28, 2019

目次

- 10位:ゲームを楽しできた思い出を呼び起こしてくれた

- 9位:祈りに対する微妙な距離を描いた

- 8位:戦艦大和をめぐる歴史エンタメ、と思わせておいて

- 7位:テルコは猟奇的ともありふれているとも言える

- 6位:役割に殉じることだけが貢献ではないと教えてくれる

- 5位:その10年間を直接見ていないというのに

- 4位:見たことのない映像から飛び出すお馴染みのヒーロー

- 3位:スーパーヴィランの誕生を追い求めてしまう我々への冗談

- 同率1位:ヴィヴィッドカラーの炎が本能を燃やし尽くす大活劇アニメーション

- 同率1位:ジブリ風味のファンタジー×少年漫画的異能力バトルをモノにした中国アニメ

- まとめ: 2019年の作品を振り返って

- 関連記事: 過去のアーカイヴ

10位:ゲームを楽しできた思い出を呼び起こしてくれた

『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』

2019年の夏のアニメーション映画の大作として公開された今作。『Friends もののけ島のナキ』『STAND BY ME ドラえもん』など、VFXにおいて日本でトップを走る制作スタジオ・白組が手がけ、上記2作品で実績を持つ山崎貴は総監督としてクレジット。

日本で絶大な人気を誇るRPG『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』を題材に100分にも満たない尺で映画化するというのは、至難の技。それに対して、メディアの性質を利用した大胆なアイデアで解を出し、幼少よりゲームに触れてきた自分にガツンとくるメッセージを強引ながらぶつけてくれた。

9位:祈りに対する微妙な距離を描いた

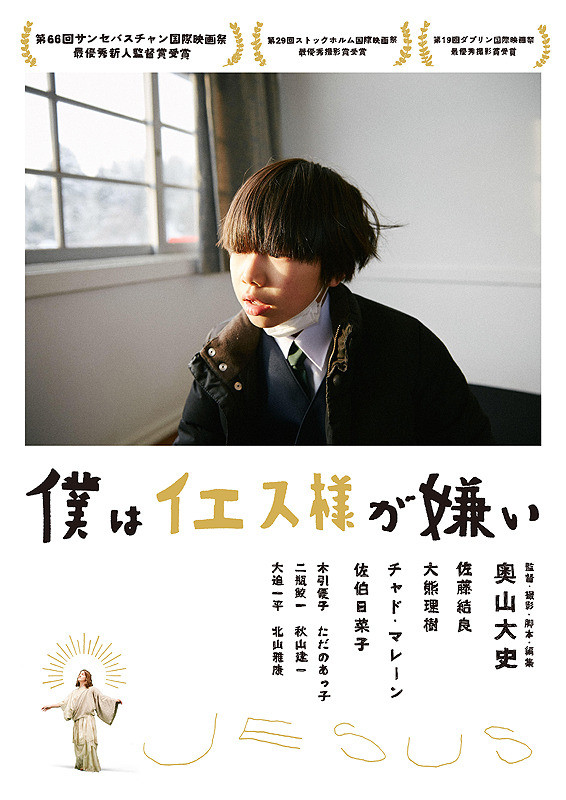

『僕はイエス様が嫌い』

雪が積もる街の、とあるミッション系の小学校に転校してきた少年ユラの視点から信仰を捉えた作品。監督は、制作当時22歳の大学生だったという奥山大史。

最近の映画では珍しく、端が切れたボックス型の画面によって小学生の機微を大きく見せてくれる。徹底して初めて信仰に触れる少年の視線に沿って進行していくのだが、それ故に日常的な些細な会話や景色が愛おしく映る。神様って案外いいものだなと思わせてから、無残な現実を突きつける容赦のなさに、胸を締め付けられた。

8位:戦艦大和をめぐる歴史エンタメ、と思わせておいて

『アルキメデスの大戦』

『ドラクエ ユア・ストーリー』の山崎貴の単独の監督作。『ドラゴン桜』などで知られる三田紀房による同名漫画を原作とし、1945年4月7日に沈没することが運命づけられた戦艦大和の建造を止めるために、数学の天才・櫂直(かい ただし)が奮闘する様を描く。

かつて起きた歴史的事件の裏側を創作する興味を引くプロットを下敷きに、主演・菅田将暉とそのワトソンに当たる役の柄本佑のバディムービーとしての魅力があり、今の日本に蔓延する明らか非合理に対して数学で立ち向かう会話劇の快感が載せられている。しかし、そんな気持ちのいいエンタメ性を最後の最後に覆し、不可避の不条理を観るものに委ねたラストが秀逸。

7位:テルコは猟奇的ともありふれているとも言える

『愛がなんだ』

恋愛をテーマにした作品を専ら得意とする今泉力哉監督が手がけた、やはりの恋愛劇。20代後半のOL・テルコは、連絡があれば夜中でも看病しに出かけるくらいに、マモちゃんに献身の限りを尽くすが、決して彼の未来像に加わることができないのであった。

前半部分こそテルコからマモちゃんへの一方通行を、岸井ゆきのの小動物らしい反応で可笑しく見せてくれるのだが、後半にそこに別の構図が提示されることで、事態は深刻味を帯びていく。とくに最後のテルコの姿は、恋愛という泥沼にハマって抜け出せなくなった人のようで、ズームアウトすれば猟奇的で滑稽。だが、寄ってみると実際に見覚えがある。白と黒、右と左、そのどちらかで断じることのできない不思議な感覚だ。

6位:役割に殉じることだけが貢献ではないと教えてくれる

『トイ・ストーリー4』

言わずと知れたピクサー制作の大人気3DCGアニメーションシリーズの4作目。1作目では役割の大切さ、2作目ではその時限性、3作目においてはとうとう訪れたその終わりを描いてきたが、今作では更にその先を描いている。

ディズニーアニメにおける古典的なプリンセス像に象徴されるように、人は無意識にでも何かしらの役割を規定し、評価してしまう生き物である。ところが、不確実性の高まる今の時代、永遠にその役割が保証されるなんてありえないし、その役割そのものの選択肢だって見直されてきている。そうした潮流をウッディという1人の歴史あるオモチャに投影し、オモチャの枠組を超えつつ、決して蔑ろにはしないバランス感覚を見せてくれる。これから自分が自己のロールを見直さざるをえなくなった時、この作品は背中を押してくれそうな気がする。

5位:その10年間を直接見ていないというのに

『アイネクライネナハトムジーク』

またしても今泉力哉監督作。『重力ピエロ』『ゴールデンスランバー』等で知られる人気作家・伊坂幸太郎が描いた「ふつうの人々」が主役の連作短編小説を映画化。一貫して現実離れしたビッグイベントが起こらず、異なる人々の視点を連ねてこの世遍く恋愛の有難さを届ける点は共通している。

ただし、映画化にあたって、世代を越えて連綿と受け継がれていく様子を中心に再構築されていた。原田泰造演じる藤間さんの哀愁、三浦春馬演じる佐藤のありふれた悩みが特に印象深い。過ごした年月こそが大切なのだというメッセージとは相反するかのようにして、藤間や佐藤が相手と過ごした期間は明示されない。佐藤と恋人の紗季が10年間などは、今泉力哉監督らしい非言語的なアクションに込められており、それを看取るうちに自然と想起される絶妙な描写力が光る。

4位:見たことのない映像から飛び出すお馴染みのヒーロー

『スパイダーマン: スパイダーバース』

アメリカのアニメーション界でその名を轟かすクリス・ミラー&フィル・ロードが仕掛けたスパイダーマンは、原点回帰と映像革命を同時に見せてくれた。慣れない高校生活を送っていたマイルスは、お約束のスーパースパイダーに噛まれ、スパイダーマンとしての能力を開花させる。しかし、師となるはずだったピーター・パーカーは還らぬ人になってしまい…。

今作に登場するスパイダーマンは、作中「スパイダーピープル」と形容されるほどに多様だ。女性スパイダーマンたるスパイダーグウェン。恋人のMJと結婚するも離婚という人生の辛酸を舐めた中年ピーター・B・パーカー。黒衣に身を包んだスパイダーノワール。コミカルな見た目と攻撃手段で見る者を楽しませるスパイダーハム。クモ型のロボットを操る女子高生ペニー・パーカー。彩豊かなキャラクターの掛け合いを見ているだけでも目が潤うが、アクションシーンに起こるブラー(輪郭や色彩のぼかし)や局所的なフレームレートの低下といった、あたかも紙面上で繰り広げられているかのような表現美にとくに目を奪われる。あれだけダイナミックに動作するウェブスイングも、中心に被写体を置き続けて、長めのカットで見せてくれる。今後スパイダーマンのアニメを、いやアニメそのものを語る上で絶対に欠かせない作品だ。

3位:スーパーヴィランの誕生を追い求めてしまう我々への冗談

『ジョーカー』

2019年のヴェネツィア国際映画祭において金獅子賞を獲った今作は、公開前からかなりの注目を集めていた。公開されるや否や、ラストとその作品構造をめぐっての議論も沸き起こっていた。

今作は純粋に演者のパフォーマンスとそれを高級に仕立て上げる撮影が優れている。主人公のアーサーがどん底にいるシーンは彩度も明度も低い色調で見せていたり、彼の住まいや職場も閉鎖的で埃っぽい空間であったりするが、精神の高揚に伴って燦々と光り輝いて見えていく。もうそれだけで「あのジョーカー」の誕生を望んでしまいそうになる。そうして望んだ先に見えて来るものは、一見すれば確かに望んでいた姿形だった。ところが、最後の最後に見せられる景色は、あっさりとそれまでの興を殺ぐ。後に残ったのは、なんだかジョークにまんまとハメられたような感覚だった。

同率1位:ヴィヴィッドカラーの炎が本能を燃やし尽くす大活劇アニメーション

『プロメア』

『天元突破グレンラガン』『キルラキル』でお馴染みの監督・今石洋之×脚本・中島かずきによる新作は、目を見開き、胸が高鳴る展開に満ちた111分の長編劇場アニメーションだった。炎を操る人種<バーニッシュ>が引き起こした大火災により人口が半減した近未来。バーニッシュの中でも特に危険視されているテロリスト集団<マッドバーニッシュ>と高機動救命消防隊<バーニングレスキュー>の衝突から物語の幕は上がる。

とにかく見せ場を詰め込んだといってよい大盤振る舞いが終始続く。冒頭、『マッドマックス』的なアポカリプスの始まりを描いた後、早速ロマンと実用性を追求したメカ描写が目白押し、速攻で敵の親玉との対決に喰らい込み、そこからまた更なる陰謀が明らかになっていく。ただでさえ冒頭から大スケールの戦闘シーンが繰り広げられるというのに、最終的にはただの消防どころではない規模にまでインフレ。これらの見せ場では、文字通り異彩を放つ色味の炎や、超スピードで駆け回るメカが画面を賑わせ、常に視覚を刺激してくる。これを観た直後は、日常風景が物足りなく感じられるほどだ。

また、興行面においても、昨今は決まり切ったブランドしかヒットを飛ばしていない中で、完全オリジナルアニメである今作が、10億の大台を突破したことは驚きの事件だった。今石洋之、中島かずき、他今作に携わったスタッフの方々の次も大いに楽しみにしている。

同率1位:ジブリ風味のファンタジー×少年漫画的異能力バトルをモノにした中国アニメ

『羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ/The Legend of HEI)』

今年度のアニメーション映画の大作と言えば『天気の子』『プロメア』等が主に挙げられる。しかし、この『羅小黒戦記』を外しては2019年を語ることはできない。観てしまった自分は真剣にそう思う。

製作国は中国、制作スタジオは寒木春華、監督はMTJJ。はっきり言って、国も会社も監督も、日本人には馴染みがない。だが、そんな不安は余裕で吹き飛び、最後には満足感たっぷりに、盛り上がった劇場内の空気を感じて、帰路に着いた。

今作は、恐ろしいほどにカルチャーギャップを感じないのだ。キャラクターはみな可愛らしく、またはクールな特徴を持っている。『NARUTO』『ONE PIECE』といった日本の人気コンテンツでは決まって様々な属性を持った沢山のキャラクターが出てくるが、今作も1本でそれに匹敵する賑やかさを持ち得ている。主人公のシャオヘイは昨今の幼体キャラの中でも突出して可愛く、彼が出会う妖精も一度見たらしっかり記憶に残る個性派揃いだ。

アクションシーンもやたらと動き、昨今の劇場アニメの中でも戦闘シーンの見応えはトップクラス。俊敏な動きを表現するにしても、最初から最後までキャラクターの動作が省略されずに見せてくれるのだから気持ちがいい。カメラが被写体の周りを忙しなく動き回り、かつ複数の攻撃対象を相手取っているのに、カットを割らずにずっとアクションを見せる、なんてシーンも存在する。100分程度の尺ながら、バトルは叙々にスケールを増していき、最終的には大画面を縦横無尽に駆け巡る異能力大バトルが展開される。能力系バトルによくある、自身の能力を活用して敵に攻撃を仕掛ける描写も巧妙で、「自分もあの世界にいたらきっとこんな能力を…」という妄想をせずにはいられない。

何よりも今作は人類の自然開拓により居場所を失ってしまった妖精シャオヘイが、自らの居場所を見つける物語としても過程の描写が丁寧だ。シャオヘイの心理変化と、上記の個性的なキャラクターとの出会い、能力バトルは密接に結びついており、故に最後には大きな感慨を得ることになる。

自然と人類の対立という構図はジブリの『もののけ姫』を彷彿とさせるし、実際似た描写はある。しかし、このジブリライクな示唆に富んだファンタジー、少年漫画のロマンを詰め込んだキャラクターや戦闘シーン、それでなくとも美麗な作画は、それぞれが高度で、かつ一切の破綻がなく綺麗にまとめられていて、故に唯一無二の魅力を放っている。

年は変わろうとしているが、もし2020年に観たら、きっと2019年のアニメ史を再考さぜるを得なくなるというぐらいの作品だ。

まとめ: 2019年の作品を振り返って

冒頭述べた通り、2019年は新作71本を鑑賞した。

複数回鑑賞した作品

プロメア(12回)

天気の子(7回)

羅小黒戦記(4回)

アイネクライネナハトムジーク(3回)以降2回ずつ鑑賞

ジョーカー

ドラゴンクエスト ユア・ストーリー

トイ・ストーリー4

スパイダーバース

グリーンブック

アクアマン

ドラゴンボール超ブロリー— ワタリドリ(wataridley) (@wataridley) December 28, 2019

マクロな視点で言えば去年のカンヌを制した『万引き家族』に続き、ヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞を獲った『ジョーカー』、そして今年のカンヌのパルムドール『パラサイト 半地下の家族』などを見ると、貧富の差がもはやグローバルな規模で映画のトレンドになっていることを改めて感じさせる。それくらい、広まる一方で改善の兆しを見せない格差が深刻に捉えられているのだとも言える。ちなみに、自分は『パラサイト』を既に鑑賞したものの、一応本法公開日に合わせてベスト入りは来年に持ち越しということにしておく。

自分というミクロな視点からすると、今年は商業的な企画と、熱意を込めた企画がぱっくり割れて見える年だった。某人気SFシリーズの集大成や、某記録的興行収入を記録したミュージカルアニメなど、一体何のために作ったのかが、手触りからは伝わってこなかった。

残念な結果ではあったものの、こういうしっくりこない感触があるから、その逆に有意味を感じた作品には、自分なりの熱意を持つことができたということなんだろう。言ってしまえば、評価の高低なんて、極めてエゴイスティックな基準によって下された結果でしかない。裏を返すと、何が好きで、何が嫌いかは、自分で選べるということだ。

来年も、自分が好きだと言えるものを好きと言い、嫌いと言えるものを嫌いと言う。そうすることで少しでも作品を形作るパワーに寄与できたらと思う。作品批評や感想は、たしかに直截の決定権を持たないかもしれないが、しかし映画というものはいずれも鑑賞者の反応を受けて作られる。お金を出して、反応を返して、その循環に貢献する。それ自体、立派な作品作りと言えるのではないだろうか。

一方で、個人的な意思表明として、来年は何か物を作りたいと思う。このブログで発表するか、また別の場所かはわからないが、常に映画やゲームでクリエイティビティに触れて、うずうずしている自分がいる。そのうずうずを解放してやりたいのだ。

長くなりましたが、以上で2019年の振り返りを締めさせていただきます。今年はありがとうございました。ご縁があれば、来年もどうぞよろしくお願いします。

関連記事: 過去のアーカイヴ

▼昨年2018年の映画ベスト10

▼今年の「映画」ベストには分類できなかった特別枠『デス・ストランディング』

コメントを残す