新年あけましておめでとうございます。ワタリ(@wataridley)です。

2024年も当ブログをよろしくお願いいたします。(そろそろ本当にブログは本格再稼働しようと思います…)

恒例の2023年の映画の振り返りを。

鑑賞本数は59本。例年より話題作も取りこぼしてしまってはいるのですが、それでも50本を超えたあたり、まだまだ趣味といったところ。

では、以下10位から始めていきます。軽く内容のあらましには触れつつも、核心的なネタバレは抜きでいきます。

目次

10位 2023年最大のヒット作

監督グレタ・ガーウィグ、製作・主演マーゴット・ロビーらにより、2023年世界興収で最大のヒット作となった『バービー』。

ご存知(といっても日本ではそれほど馴染みがない)バービー人形が暮らすバービーランドでは、マテル社により創造されたありとあらゆるバービー達が暮らしていたが、そんな中で(ブロンドで女性らしいとされる体型・ファッションをもつ)ステレオタイプのバービーは自身の綻びに気付き、自らに影響を及ぼす創造主に会いに人間の世界へ旅立つ。

女性たちが社会の中枢を担い、歴史を作ってきたバービーランドと実際の人間の世界が対になっていることによるギャップで魅せるパートはわかりやすく面白い。今作が『ザ・スーパーマリオブラザース・ムービー』を超えて世界的にヒットした背景には、そうしたわかりやすさやあっけらかんとした風刺と、バービー(とケン)が感じる摩擦や戸惑いがずいぶんと観客の体感に根ざしたものであると思うのだが、今作が面白いのは細かいところを見てもフェミニズムの先にある、ポストフェミニズム的な視線が丹念に入れ込まれているところだと思う。それは女性中心社会で形見を狭い思いをするケンだけでなく、実はバービーたちの間にも序列や中心・周縁の関係が生じているとする序盤の描写にも現れている。そういう意味で、現在地を確認しつつも、もっと先の光景までも内包した物語だったのだと思う。

アメコミ実写映画の不調とは裏腹に、女児向けの人形を題材にこうしたテーマが世界的にヒットしたことは2023年の映画シーンの象徴としてしばしば思い起こされることになりそうだ。

9位 熱くて激しいジャズ映画の再構成術

『名探偵コナン 黒鉄の魚影』も今年監督した立川譲に、音楽をジャズピアニストの上原ひろみ、脚本に原作漫画のシナリオを担当しているNUMBER 8という布陣で作られた今作。

巷ですでに散々話題になっているように、演奏をプロのドラマー、ピアニスト、サクソフォニストを起用したジャズの演奏シーンがとにかく良かったということに尽きるのだが、この映画を評価するポイントとして、原作のシナリオをかなり細かく分解して単独の映画用に再構築している脚本も挙げておくべきように思う。

というのも映画を見た後に原作を読んだところ、設定こそ原作に忠実であっても、キャラクターの立ち位置や台詞のカット・変更が隈なく行われており、凡そ同一のシーンを用いたとしてもそれによって受け手に与える印象が大きくことなるような場面まで存在する。個人的には劇中のメンバー・沢辺雪祈の印象が大きく異なっていた。はじめは鼻持ちならない嫌味な性格が目につくところから、原作では連載を追っていく中で、馴染んでいくような設計だったのが、そこから見直されており、言うなれば映画用のヘイトコントロールを適用されているよう見受けられる。これらは当然メディア性質の違いを踏まえた変更だと思われるが、冒頭の黒猫やジャズの仲間との利用し合う関係といった台詞によって更に映画用のテーマをより強調するような描写の追加・整理も図られており、相当原作の映画化を意識して作られた脚本である。

原作の映像化に際して、原作の台詞は極力そのまま、カットはかなり忌避され、変更に際しても原作に対して過剰な方向に振るといった近年のトレンドから完全に逸した作りであり、これは現在幾多も進行中であろう他の原作ありきの映画化作品にも追従してほしいと思った。

8位 人気スポーツブランドと化したスター、その周辺

監督・出演ベン・アフレック、主演マッド・デーモンの安定のコンビで製作された『AIR/エア』は、定期的に海を渡ってくるアメリカの実録ジャンルの映画のひとつではあるが、こういう作品は邦画にはなかなかないのでどうしても珍重したくなるものだ。

スポーツ用品の大手メーカーNIKEが、80年代にまだ名声を得る前のバスケットボール選手マイケル・ジョーダンと契約を交わし、エア・ジョーダンを生み出すまでを描いた作品。ビジネスの裏話をとにかくわかりやすく、ユーモアを交え、それでいてエア・ジョーダンの現在を知る観客に向けて、その後の挫折や停滞までをも含ませながら、偉業の道筋を総括する。その上、マイケル・ジョーダンが単なるスター選手では終わらず、その後ビジネスにおいても成功するに至った経緯を、マイケル・ジョーダン本人は実質的に顔のないマクガフィンと位置づけ、NIKE内部で社員たちが奔走する姿に、何よりも息子の可能性を貪欲なほど信じていた母親デロリス・ジョーダンの存在を描いてもいる。この母親を演じるヴィオラ・デイヴィスは静かな迫力に満ちており、もちろんマイケル・ジョーダンの存在なくしてこの物語はあり得なかったのだろうが、当時のルールを破った契約もまたそうした人々の取り組みなくしてあり得なかったと観客の目線をそちらに向けさせてくる。

偉人にまつわる映画ではあるが、その裏に目を配らせるという映画の強みと、アメリカ的な常識を破るサクセスストーリーの総括、そしてその題目に繋げるようにしてギャンブルを行う冒頭のソニーの描写やキング牧師のエピソードの紹介の仕掛けも巧妙に入れ込まれ、したたかな一作として記憶に残った。

7位 大きな物語から離れた、人形の癒し

dwarf studio製作のストップモーションアニメ『ポケモンコンシェルジュ』は、非常に良く出来たアニメーションだった。

本作には大きな物語がある訳では無い。都会暮らしにすり減らした女性ハルが、南の島にあるポケモンリゾートに就職し、そこで奮闘しながら成長していく…という既にさんざん使い古されたフォーマットをほとんどそのまま踏襲している。物質と効率主義で溢れかえった生産社会の忙しさのない牧歌的なひとときを扱った作品を他に見つけることは容易いだろう。

しかし、そこで動く人物たちの直向きな感情や、ストップモーションのコマ撮りで動くポケモンたちの生き生きと動き回る様は制作過程を想像しただけで気が滅入るほど丹念に作り込まれており、眺めているだけでもシンプルな物語の表面から奥深い情感を得ることができる。ある意味ではこのシンプルさ故に、このキャラクター達の表情を素直に受け取ることが出来たと言える。劇中で何度も語られるように、その人らしさ、ポケモンらしさが大いに尊重される空間で、これらのストッププモーションが、それぞれ異なる質感と身振り手振りで同居している様は、その精神性を体現しているようで、時間の許す限り身を委ねたくなるほどに心地が良い。

とはいえ、脚本に目を向けてもやるべきことはしれっとやっているようなさりげない心遣いがある。それは主人公ハルが島にやってくる冒頭と別れを経た最後の結びとの呼応や、道中触れられる彼女の絵心の変化に象徴されるように無意識的にいつか課題が克服されるという寓話の反復、最初はハル、そして次にコダックとコイキングに寄り添おうとするエピソードの連なりが最終話に収束していく構成といい、じつはゆるやかな話の中にもしっかりとした筋を見出すことができる。

こういったことを極めてさりげない形でやり遂げ、最も力を入れた人形劇のアニメーションからしかと癒しを持ち帰れるような設計は、奇妙にも、年末年始のひとときに妙に染み入るものだった。

6位 やさしいとはつらいこと

奇遇にもぬいぐるみつながりである。だが優しい癒しに満ちていた『ポケモンコンシェルジュ』とは打って変わって、金子由里奈監督による初の商業長編映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、やさしいという言葉に、他人の痛みに共感することの辛さを含ませていたのが印象的な切り口だった。

恋愛に対して積極的な興味関心を示さない主人公が大学入学後に訪れたぬいぐるみサークル(通称ぬいサー)では、ぬいぐるみを作ったり、ぬいぐるみ愛を互いに語り合うというのがメインではなく、部員それぞれがぬいぐるみに話しかけるような奇妙な活動が日々行われていた。

ぬいぐるみに話している最中は、お互い喋っていることを聞いてはならず、不干渉を貫くような決まりもある。落ちていたぬいぐるみを大切に洗う主人公も、最初は奇妙な活動方針に戸惑いつつも、その環の中に入る。そしてこの光景は、やがて妙に見覚えのある光景へと変化していく。

今作が指摘している「やさしい」とは、他人の痛みに共振してしまう人達のことを指しているようで、そこが斬新であり、また常々感じていたことでもある。劇中、耳栓をしてぬいぐるみに話しかけるぬいサーの面々は、妙に他人に対して閉じきった様相を呈しているし、主人公は劇中には付き合っていながらも本心を打ち明けることなく破局を経験してしまいもする。サークル外に同性との交際関係を持つ部員が出てくるも、他の部員たちはその関係を本当の意味で受け入れているのか(やさしいという上辺で覆われた無関心ではないのか)という疑義さえも示唆される。

ついつい普段なにげなく、ポジティブなニュアンスで「やさしい」という言葉を用いてしまうが、それは実は他人に対して無関心と近い位置にある。その上、やさしくあることは他人の立場に共感しすぎて傷ついてしまう苦しみさえも付随しており、実のところ対人関係においてやさしいというのは万能で楽な態度とは言い難い。そのやさしさをめぐって巻き起こる戸惑いや心理的な葛藤を、ぬいぐるみに話しかけるに話しかける人達として、コミカルさと危なっかしさを表裏一体に描いている。ネットで数多もの他人と関わり合い、悲惨なニュースを目にしてしまう昨今の状況と符号する作品だったように思う。

5位 TRPGの痛快なファンタジー映画化

2023年のThe Game Awardsで『ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム』を抑えて『バルダーズ・ゲート3』がThe Game of the Yearに選出されたことは記憶に新しいが、同じTRPGの世界観を原作とした映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ』も高い評価を受けていた。

北の大地の監獄から脱獄した盗賊エドガンとホルガの二人は、エドガンの娘の行方と妻を蘇らせることのできる石を求め、かつて結託していた仲間のペテン師フォージが領主となっている領国へと向かう。しかしそこでは、かつて自分たちを陥れたレッドウィザードとフォージが手を組んでおり、またしても奸計にはめられる。辛くも脱出した二人は、娘と蘇りの石を奪還すべく、仲間を集め始めるのだった。

かように、振り返ってみるといかにもRPGのお手本とも言うべき筋書きである。まるでクエストのようにはっきりとした目標設定があり、そのための情報収集、仲間集め、作戦立て、戦闘といったRPGで見たような場面が連続していく。そうしたよく知る展開の繋ぎ合わせでありながらも、それらが極めてテンポよく進み、場を取り繕うユーモアやパーティメンバーのキャラクター描写を交えて道中退屈させることがない。

その道中でも、誰かが不憫な目に遭ったり気まずくなったりするトキシックなユーモアは排されており、目標と動機の設定は都度明確である故に自分たちが今何をやっているのか迷子になるような宙に浮く幕間もない。軽妙な楽しさに満ちているものの、旅路の挿絵的なカットやとあるワンカット風脱出シーン(見たことがない種類のスペクタクルでもある)のCGI、アイテム、クリーチャーの造形・設定に至るまで画作りは緻密で『ロード・オブ・ザ・リング』等の大作ファンタジーに比べて見劣りするような気の抜けた感じもない。むしろ脱出シーンでフォージの城の構造をさらっと披露しただけでなく、後の展開にそれが活用されていく抜け目のなささえある。

しかも、副題にて「アウトローの誇り(Honor Among Thieves)」とあるように、人間の善性をめぐるテーマも兼ね備えており、口八丁で立ち回っていた一見軽々しい主人公エドガンが道中の苦労や聖騎士との邂逅を経てしかと善行に踏み切る気持ちのよいクライマックスも見届けられる。

気軽に観ることができる冒険ファンタジー映画であるが、ここまでまんべんなくウェルメイドで貫かれた快作は、当該作品外のコンテクストに依拠したシリーズ作品が跋扈する昨今の興行の潮流の中で、ひときわ輝いて見えた。

4位 個人体験が織りなす水と火の越境ロマコメ

『カールじいさんの空飛ぶ家』に出てくるボーイスカウトの少年ラッセルのモデルになったというピーター・ソーンが監督を務める今作は、一昨年のピクサー作品『わたしときどきレッサーパンダ』にも近い、移民二世の個人体験が投影された作品である。ここ2年でピクサーからアジア系監督の自分史要素を含む作品が制作されたことになり、本邦では同じ2023年公開となっていた『エブリシング・エブリウェア・オールアットワンス』と併せて、そういう潮流が生まれていることが伺える。

風・水・土の姿かたちをした住民たちで構成されたエレメントシティに火のエレメントが移住してくるところから物語は始まる。言わば新参者の火であるバーニー&シンダー夫妻は他のエレメントとの間に摩擦や軋轢を感じながらも、都市の中心から離れた区画に店を構える。徐々にその店に同じ火の移民が集まり、ファイアタウンは活気づいていく。やがて二人の間に生まれた一人娘のエンバーは、いずれは父の後を継ぐ将来を疑わず店の手伝いに日々奔走するが、ある日店で起きたトラブルに対処する最中、街で起きている水漏れの調査を行っていた水のエレメントの青年ウェイドと出会う。店の存続が危ぶまれる事態に見舞われた彼女たちは、水漏れの原因を突き止めようとするが、それは火と水の許されざるラブロマンスの始まりだった。

火と水は触れ合ってはならないというシンプルなルール線上で、アニメーションの特性を活かしきった非常に明快な視覚効果に、それを駆使した様々な科学反応で身分を超えた恋愛のいじらしさ、困難、可笑しさ体感させる演出力が光る一作。ピクサーはこの手のルールを共有した上で、その上で逸脱するか否かのシーソーゲームを繰り広げる作劇は、初期作『トイ・ストーリー』から今作に至るまで一貫しているが、それが恋愛ドラマというピクサー史上初の試みに用い、二人の関係を応援させる手腕は巧妙かつ新鮮。一見すると、火と水が交われば消えることはわかりきった話ではあるが、それぞれの性質が見せる反応の手数が多く、その飛び越え方の表現にも工夫と説得力があり、とにかく見ていて楽しい。

ただ楽しいアニメを見ているうちに、移民の家で生まれたものの視線に同調させられるシーンがあちこちに入れ込まれてもいる。初めてやってきた国で母国語の発音が理解されず発音しやすい名前をつけられるシーンや、二世の子供がその国で生まれ育ったにも関わらず発音を褒められるシーンなど、きわめて日常的でカジュアルなノリとしてそうした描写が出てくる。火のエレメントに伝わるお辞儀の作法や、父のバーニーが故郷から受け継いだ風習からも、韓国系アメリカ人のピーター・ソーン監督の見てきたものが映し出されているのは自明である。

エレメントシティとは言いつつ実質的にアメリカを舞台にした作品で、外国にルーツを持つ子供の体験が堂々と投影され、認知されたジャンルであるロマンティックコメディの形式で、最新の3DCGで描画され、なんとなしに見ていて楽しいが、きちんとそれを通じて汲み取れる文化や個人体験があるというのは、アニメ映画作品の強みを大いに感じられた。

3位 原作者と昭和映画の精神性を継いで

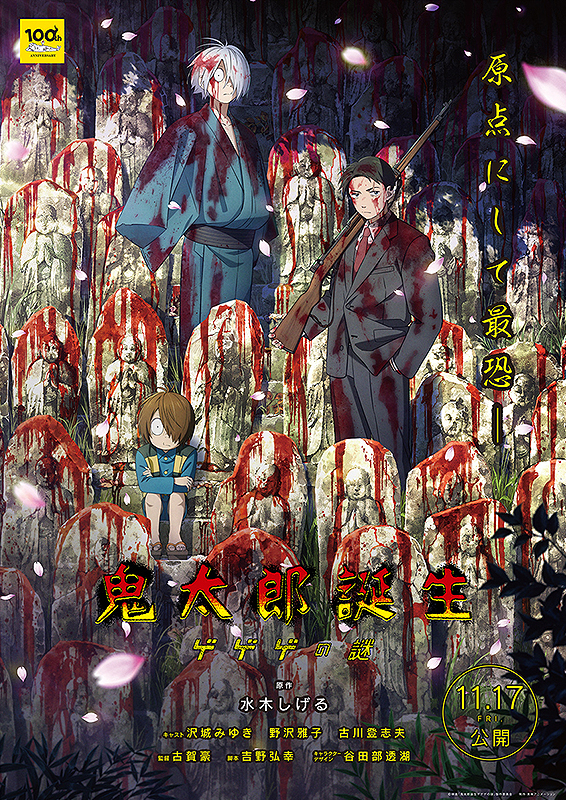

アニメ6作目『ゲゲゲの鬼太郎』(2018〜2020年放送)の劇場版企画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、子供の目に触れる日曜朝に放送されていたとは思えないほど尖った作品だった。

昭和31年、先の戦争で裏の立役者と目されていた製薬会社の有力者・龍賀時貞の死が伝わる。製薬会社を担当していた血液銀行勤めのサラリーマン水木は、跡目争いを予期し、一族の膝下である哭倉村に向かう。歓迎されぬよそ者である水木と、時を同じくして現れた謎の男・ゲゲ郎。一族が隠している秘密に、お互いの目的の気配を感じ取り、二人は結託することになる。

真っ先に連想される横溝正史原作、市川崑監督の『犬神家の一族』を筆頭とした、閉塞的な村社会にて起こる事件を題材にしたジャンルムービーのスタイルを踏襲しつつ、水木しげるによる『墓場鬼太郎』『ゲゲゲの鬼太郎』『総員玉砕せよ!』に由来する設定と精神性を折衷させた本作。

昔の日本を参考に作られた哭倉村の設定に、怪奇ホラーテイストのおどろおどろしい演出のミックスに目を引かれるが、主人公の水木の設定は本作を他のアニメーション作品との間に濃い一線を引いている。

明確に権力欲と上昇志向を備えた男を自覚的に主人公に据えているところに、のっけから驚いた。彼は日本のアニメによくあるしがなく、受動的な青少年のようには描かれず、自らの目的を達成するためなら他人を出し抜いたり、利用したりする気配も垣間見せる。一挙手一投足に、そうした強かさがにじみ出るような芝居があり、昭和の映画を見ているときの心地に近い。

作者の水木しげるの戦争体験の著書からも設定周りは拝借しているのだが、その結果子供向けに制作されていたアニメでありながら、一族を象徴として戦争を誘発した権力構造をはっきりと描き、物質や権威といった見た目上の豊かさに囚われる水木の姿を映している。

本作はレーティングではPG12で、それすらもやや際どいと感じる示唆が含まれるため、子供向けのアニメとできるかは微妙なところではあるのだが、大人の主人公を軸に、そうした戦争に向かっていく人の心理とシステム、それに対する決別、倫理を描こうという態度にすっかりやられてしまった。

アニメ放送が先にあり、その後で映画化という流れは今や珍しくもないどころか、それが興行を大きく賑やかすことも期待されている。そんな中で、今作がTVアニメ的な演出ではなくはっきりと映画作品として偉大な先人に乗っかり、臆さず倫理的なことを描こうとしたのは自分には大きな衝撃だった。

2位 空想の奔流から友達作り

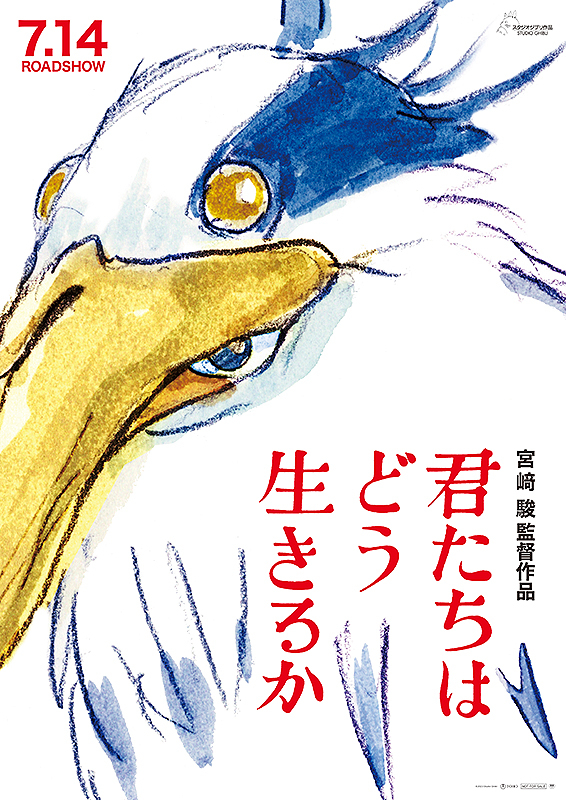

宮崎駿の10年ぶりの長編アニメーション映画となる『君たちはどう生きるか』は、最初に見たときには大いに困惑させられた一作だった。

事前の数少ない作品の言及の中で、宮崎駿による久々の冒険活劇ファンタジーと聞いていたから、数々の過去作品のセルフオマージュ、絵画や児童文学からの引用を感じ取りつつも、それらがあまり活気に満ちたものではなく、劇中で言うところの死の匂いすら漂う空気に面食らってしまったのが正直なとろこである。

とくに劇中サギ男が最後に発するセリフは、『千と千尋の神隠し』でも似通ったセリフが見られるのだが、物語のフォーマットそのものは異世界を軸とした行きて帰りし物語であったとしても、ずいぶんと異なる印象に感じられる。

主人公眞人の造形からして、以前の宮崎作品で見られた聡明さも素直で快活な気質も見られず、作品のセルフオマージュ気味な展開と相まって、そこはかとなく大伯父の言うように以前ほどの生気が失われているのは自覚的なのだと読み取れる。

しかし不思議と、真人の内面に感情を押し止める前半のシークエンスから、母や周囲との対人関係において率直になろうとしない様が、かえって正直な吐露のように映る。アニメーション技術の凄まじさを全編感じさせる映像の傍らで、真人が最後に自らの悪意に向き合い、苦難に満ちた世界を切り抜けるすべとして「友だちを作る」というシンプルな帰結を迎えたところで、本作はそこに至るまでの内面的な葛藤の道筋をこうも緻密な空想劇として示していたのだと納得してしまった。

順位を付けはしたものの、今までの宮崎作品と比較して優劣つけがたく、それらを経由してきたことによる感慨もある、心に残る作品だった。

1位 映画に至る想像の過程

草野なつか監督『王国(あるいはその家について)』は厳密には初上映は2018年の映画ではあるが、2023年の単館公開で見た自分にとっては2023年公開ということでランクインさせていただく。

もし見ていない人がいたら非常に勿体ないので詳細は伏せるが、物語としてはある一家に起きた事件を追う映画でありながら、画面に映る情報と観客と演者が想像を巡らせる物語とが著しく乖離した作品となっている。

この解離によって、自分が映画を見ていた時に見ていたものは映像に映るものが全てではないということをドラスティックに思い知らされる。中には、本来の映画作品では真っ先に排されるような情報までも含まれており、物語・台詞・役者・それを切り取るカメラ等がいかに架空を形作る上で試行錯誤を遂げ、そのごく一部の切り出しだけで映画が成立していたのかさえ、この機に再認識することができた。

映画の見方そのものを一変させ得る作品として衝撃を受け、ベストに選ぶとして本作が最も最初に思い浮かんだ。

まとめ:2024年は目指そう100本

毎年言っているような気もするが、筆者は実のところ完全新作かつ劇場鑑賞で年間100本を達成したことがないので、今年こそは達成したいと思った。

2023年は事前に期待していた作品が思った方向性と異なるといった事態が多く、逆にあまり注目せずに劇場に行った作品から妙な衝撃を受ける機会が目立った。今年は100本の半分もないが、この母数を増やせばもっと面白い映画と出会える確率も増えるだろうから、ぜひとも100本は目標に、話題作もできるだけ取りこぼさないようにしたい。

ここ数年で見た本数が減ってしまった年だったので、目標というか戒めに近い感じもするが、ともあれ2024年もいい映画ライフを送れるように、健康とモチベーションを維持しながら暮らせるよう祈って、この振り返りを綴じようと思う。

コメントを残す