アイキャッチ画像:(C)2021 “INU-OH” Film Partners

古川日出男の『平家物語 犬王の巻』を原作としたアニメーション映画『犬王』。監督は『マインド・ゲーム』『ピンポン』などの湯浅政明。湯浅政明の最新作であることに加えて、脚本に野木亜紀子、キャラクターデザインに松本大洋、音楽に大友良英らを迎えたとあって、公開前から密かに注目していた。

湯浅政明の作品最大の特徴は、とりわけ近年のアニメでは設定画やデッサンの決まりを遵守して引かれるキャラクターの線を、敢えて大胆に崩し歪ませることでとりなされる動的な映像表現にある。アニメがそのメディア特性上許容しうる抽象度の高さを――例えばキャラクターの感情や超自然現象の誇張といった――特に虚構性の高まる局面において利用し、キャラクターの形がそのシーンの感情任せに暴れまわるそのさまは、見ていてたいへんに気持ちが良い。

そうした作家性の表出というのが、劇場アニメの前作『きみと、波にのれたら』では水を介して映る歪んだシルエットやファンタジー色の高まるクライマックスに限定され、Netflixで配信されたアニメシリーズ『日本沈没2020』も題材の性質上そうした表現を含ませる機会自体が殆ど見られなかった。

そうした“湯浅観”を以て、今作の映像を振り返ってみると、室町時代の能楽と琵琶を交えたライブシーンは、久々に作家性が発揮された場面になっているようには感じられた。松本大洋の画調で大きく口を動かす友魚の顔のアップや長い腕を振るう犬王の舞、あるいは3D背景が奥へ奥へと迫っていく中で手書きで描画される人物を配置しているシーンなど、今作が拘っている映像面での快楽はしかと受け止められた。全体を通して登場人物の細かな挙措が描き込まれているのはもちろんのこと、序盤における盲目の世界を捉える抽象画のようなシーン演出、舞の最中にカメラアングルを唐突に変えて画調もリアルになる印象的なカットなど、スクリーンサイズで見ていて引き込まれる工夫に満ちている。

物語の面に着目すると、犬王と友魚(のちに友一、友有へと改名)が、室町の世ではこぼれ落ちてしまっていた平家の物語をすくい上げて、彼らの亡霊を鎮魂するという筋書きを背景に、権威に抗う構図は、とりわけ現代にも通ずる様相を呈している。

今現在芝居・ダンス・歌を生業としたアーティストの森山未來とアヴちゃんが劇中でそのコンビを演じるという重ね合わせも、見事にハマっていると思う。特にアヴちゃんの純朴な声音は新進気鋭にして非凡な犬王のキャラクターを浮かび上がらせているし、パフォーマンスや宴の際に相対する者を乗せる気丈な物言いに、友魚とは対照的な世渡り上手で強かな面を持つ説得力を感じられた。

かように、気に入った要素について列挙するのに事欠かない作品ではあるものの、だからこそ物語の核心部分に没入できなかったという点が非常に悔やまれる作品でもあった。自分が気になったのは、大きく二つ。

まず一つにロックフェスを模した、というよりももろにロックフェスとして描かれる琵琶と猿楽のパフォーマンスシーン。猿楽能の一派・比叡座の家系に生まれながらもその異形の姿故に実父から疎まれ家を継ぐことは叶わなかった犬王と覚一座に入り友一と名を改めた友魚の双方が結託し、舞と演奏の伝統的な様式を打ち破り、新しい様式で新しい平家の物語を口伝してゆくことの象徴として、中盤にロックが流れることになる。この新しいという表現として、ロック音楽が選択されている点は、やはり少し飲み込みづらさは否めない。当時の民衆にはかつてのロックに相当する新しさがあったのだいう演出上の意図があるのかもしれないが、ロック=新しいという図式がここで何の衒いもなく用いられているのは、どうも皮肉的に古めかしい。

また、楽曲がかかる時間もこちらの許容度を越えて長く感じられた。それに加えて同じフレーズ・メロディの繰り返しが気にかかると、画面内で熱狂する聴衆とは真逆に、画面を眺める自分はどうにも冷静になって事態を眺めているようになってしまっていた。リップシンクの甘さや劇中で演奏している楽器と流れている曲の音との違和が目に付く度に、いざ音楽シーンが始まった時に感じた盛り上がりも減退していき、せっかくのアニメーションの熱量が非常に勿体ないとも思った。

そしてもう一つに気になった点、というよりも寧ろここが作品で最も惜しまれるところが、パフォーマーたる友魚と犬王のバディの物語がミュージカルパートとあまりリンクしないままに端に追いやられているところだ。演奏パートは犬王の紹介から始まってはいるものの、それを終えると平家物語の口伝がメインになり、また間を繋ぐパートも民衆の反応を示すカットが多少出てくるのみ。滅亡してしまい口を持たぬ平家の代わりに彼らが口伝するという物語であると同時に、彼らもまた最終的に歴史の表舞台から消失してしまう二重の構造を取っているにも関わらず、その語り部のドラマが劇中劇に相当する平家物語の語りによってシュリンクしている。

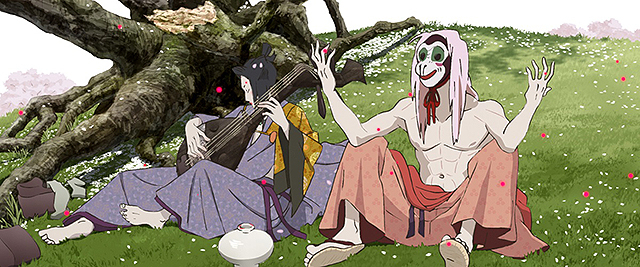

その結果、自分たちの平家物語を語りその名を轟かせるほどに人間らしい身体を得ていく一方で世俗に染まり凡庸に堕していく犬王と、権力と時代の圧力にあらがい続けて遂には落命してしまう友魚のすれ違いのドラマに本来宿るはずの、やりきれない思いが存外実感できないものになってしまっている。花見の宴席で客相手に犬王が口達者に幇間を務める傍ら、離れた所でひとり琵琶を弾く友有を描いたあのワンシーンを置いてほかに、あの結末にペーソスをもたらすシーンはないように感じられた。

亡霊と化した二人が現代において再会を遂げるシーンも、出逢いの場面においてぐるりと二人の周りを巡る印象的なカットのリフレインを駆使しても、感傷が得難いことになっている。消失してしまった物語が亡霊としてその悔恨を晴らすかのように見せる映像表現も、いまいち取っつきにくい。抽象度の高い映像が、ここではかえって失われた物語の救済に必要な筋を見えにくくしており、これでは完全なファンタジーに映りかねない。個人的には、歴史の表舞台から消失しても、何かしらの形で現代に残る軌跡をサンプルとして出してくれた方が現実に接続され、それ故に夢のある物語たりえるはずだ。

何よりも、物語る彼らの物語こそ、自分はもっと見てみたかった。

コメントを残す