こんにちは、ワタリ(@wataridley)です。

毎年恒例の映画ベスト10を今年もまとめて、一年の締めくくりとします。

前置きせずに早速振り返っていきます。

目次

⑩ラストマイル

『アンナチュラル』『MIU404』のスタッフが再集結して制作されたシェアードユニバース作品。某大手ネットショッピングサイトをモデルにした企業を舞台に起きる連続爆破事件を通じて、便利さを実現するためのシステムの裏に潜む歪な構造を暴き出す脚本の手腕が遺憾なく発揮されており、人気ドラマのファンを誘引しつつも、それを引きにあくまで単体の作品で実際の問題を取り扱う強かさが光る。2024年の邦画界に新たな風を吹かせいたと思う。

⑨密輸 1970

『モガディシュ 脱出までの14日間』の監督リュ・スンワンが手掛けたクライムアクション。公害により不漁にあえぐ漁師達が密輸品の回収を裏稼業に成功を収めようとするさまを描いているが、その物語の鍵を握るキム・ヘス、ヨム・ジョンアら中年女性の海女さん達ののらりくらりとした悪どさ、クライマックスで繰り広げられる海中アクションのアイデア、対立する巨大な力に抑えつけられた者達が反旗を翻すドラマの諸々が組み合わさり、無二の痛快さを味わえる一品。やっていることは後ろめたい違法行為ばかりなのに、しがらみに囚われていた女性が最後に行うアクションが妙に晴れ晴れとした心地を残す。

⑧どうすればよかったか?

本作を手掛けた藤野知明監督自身が、統合失調症の姉と二十余年に渡って彼女を医療から遠ざけ家に閉じ込め続けた両親を記録したドキュメンタリー作品。タイトルにある問いかけに対して、当初は外野から見て自明な答えが存在するかのような認識を持つのだが、家族の境界の内側に入りその日常の一部を覗き見ては時折カメラが捉えた外側からの目線が介在することで、当事者と部外者の境を揺さぶられ続けてしまい、同じ問いに同じ答えを安易に出せなくなった。見終えたあとに尚も答えが変わらずとも、やはり見る前の安全地帯にいたときのような心地ではいられないのだ。批判的な態度であるが、同時に家族の一員でもあり続けた当事者でしかなし得ないドキュメンタリーだった。

⑦チャレンジャーズ

ルカ・グァダニーノ監督の最新作は、一見すると一人の女性を巡って男たちがテニスラケットを武器に争い続ける男女の三角関係のような装いで、これまでの作品と大きく趣を異ならせている(有り体に言えば凡庸である)ように映った。しかし、それはあくまで導入の見掛け倒しに過ぎなかった。勝ち負けを競うゲームが進行していく一方で回想では過去の青臭い青春模様が繰り広げられ、やがて現在へと近づいていくのだが、大人になってしまった現在を肯定するような文法に全く接続されず、かえってそうなればそうなるほどに青臭かったあの頃が逆流的に蘇っていき、ついには当初3人ともを取り囲んでいたはずの三角関係とゲームという名のお題目はさっぱりと消失してしまう。最後にゼンデイヤ演じるタシが発する叫びは、飽きるほど耳にしてきた台詞だが、その感慨は他に類を見ないものだろう。

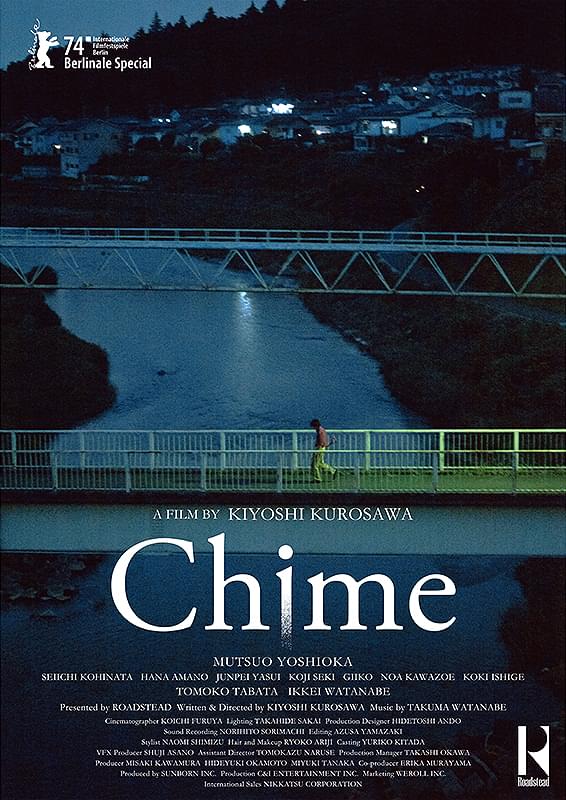

⑥Chime

黒沢清による配信サービス「Roadstead」向けの企画として制作された中編映画。物語は料理教室で講師をしている主人公が、一人の生徒からチャイムのような音が聞こえると告げられ、そこから奇妙な異変が起こり始める…というホラー・サスペンス映画らしい導入こそあるものの、本編そのものは何も起こらないシーンにおいても緊張感の漂う精緻な演出で画面に釘付けにされ、かたや劇中起こる事件や異変は口語的に理屈を施されたり、エスカレーションしていくこともない(振り返ってみればあれは何だったのか?という要素は数多く挙げられる)。この作品の狙いはロジカルな筋書きに基づく尺に見合った手頃な物語を提供することでなく、45分という時間で主人公が一線を超えてしまうきっかけ=不協和音が身近に溢れた環境に観客ごと巻き込み、その消失によって主人公がついには真に均衡を失ってしまうことの危うさを体感させることにある気がした。その点で、中編だからこそ監督の作家性をこれほど凝縮することのできた作品と思えたのだった。

⑤悪は存在しない

石橋英子の音楽パフォーマンスに向けた映像作品として制作していたものを、単独の映画作品として編集したという異色な経緯を持つ今作。人と人との会話劇において生じる不条理な齟齬が、自然と人、地方と都会、住民と部外者、大人と子供といった勾配のある非対称な構図に照らしてあらわになる瞬間が印象的である。都度緊張感を持って身構えているとふとしたときに笑ってしまうような形でも綻びが見え隠れする様は、濱口竜介監督の会話劇の妙を大いに感じられ、元は音楽用の映像素材だったことをあまり感じさせない(もっとも制作プロセスは通常の映画とそう変わらなかったようだが)。予感と根拠はいくつも描かれてはいたが、ラストは上映後しばらく劇場を出てからも唖然としてしまっていた。

④侍タイムスリッパー

2024年8月、池袋シネマ・ロサの1館で上映がはじまった今作は、気づけば全国の各地で上映館を増やし、メディアでも話題作として取り上げられ、年が終わろうかという頃もまだ上映が続いている。間違いなく今年最大のダークホースと言っても過言ではないだろう。時代劇という斜陽ジャンルが直面する現実とそれでも尚生かし続けようとする者の愛を作品内外から感じる作品だった。侍が現代にタイムスリップという一見ワンアイデアにも思える展開から主人公に愛着を抱き、周囲の人々との間に生まれる人情を懐かしみ、しまいには手に汗握る殺陣を劇場で大勢の観客と見守ったあの時間は、2024年でも最高の思い出のひとつ。

③笑いのカイブツ

岡山天音演じる主人公の言動に終始イライラしたまま鑑賞を終える人もいそうな塩梅で不安定な症状が描かれ、ありふれたドラマに出てくるような天才気質とみなして安易に寄り添おうとすると逐一振り落としてくる。それぐらい主人公はお笑いにのみ執着した「人間関係不得意」の人であるが、とはいえ劇中で描かれるように、対人関係を築こうとするも間が悪いことに挫折してしまう姿は誰しも思い当たる経験があるはずで、自己責任論を用いて処断するのはあまりにしんどい。せっかく買った差し入れを渡せず結局自分で齧りながらネタ書いてるシーンがこの映画で一番印象的。要素は全て揃っているのに、不足を抱えた人が努力して報われるサクセスストーリーでもなければ、欠点を克服する教訓でも、そのまま憐れむ博愛の話でもなく、理解者に巡り会えて救われる美談でもないという、既往の物語から尽く距離を取るスタイルがかなり斬新な作品であった。

②コット、はじまりの夏

アイルランドの田舎で過ごす少女のひと夏を映した一作。ひと夏の出来事に触れて感じ取った質感や音を媒介に観客に日々の営みへと没入させ、気づけば主人公コットの上向いていく心持ちに同期しているアプローチが心地良い。プロットにおいて共通点がかなり多い『ぼくのなつやすみ』を連想させられるが、こちらは冒頭からネグレクト気味な家庭環境とコット自身の身なりや振る舞いから欠乏を抱えたまま学校と過程をやり過ごしているような風景を描いたうえで、叔母の家で過ごし始めてからそうした問題が、光の変化、髪を解く、水で体を洗う、着替える、走るといったきわめてささいな光景や行為を通じてその回復が明らかにされる。主演の子役であるキャサリン・クリンチもそれに伴って子供らしい表情が引き出されていく所も、ドキュメンタリーを主戦場にしていたという監督と役者が成し遂げた映画のマジックのように感じられた。

①化け猫あんずちゃん

久野遥子・山下敦弘の共同監督によるロトスコープを用いた長編アニメーション映画。これまた小学生の少女かりんちゃんが地方にある祖父のお寺に預けられたひと夏を描いた作品で、少女×ひと夏が1位2位と被っているがご容赦を。なんとそのお寺では人語を話し、寺や近所の人々の手伝いをしながら過ごす化け猫あんずちゃんが住み着いていた。原付に乗った巨大な猫が登場し、傍で見ていた子どもを注意するのっけからシュールな魅力に満ちているし、そんな異形の存在がどういうわけか日常に溶け込み、あとではもっとわらわら怪奇な存在や現象も出てきてしまいには映画らしいハラハラする騒動にも発展していくのだが、それらはどこまでも浮世離れしておらず、日常にいるようなへんてこな存在としてその足場を保っている。そんな化け物たちを森山未來らが猫耳などをつけて実際に撮影しているというのだから面白いし、そのおかげもあってかアニメーションという虚構の存在でありながらベースとなる肉体を伴っているという魅力の両得を成し遂げている。もちろんこれは役者の演技を元に絵を上乗せしたアニメーターらの尽力あってのことだ。実際完全にアニメーションで描かれているパートもありつつ、全編を通して統一されたフィルムの質感が、不思議で愛嬌ある化け猫達の存在を信じてしまいそうな説得力をもたらしている。色と線で描かれる丸ごとの虚構と、実在する役者の肉体と運動と音とを融合してみせた本作は、アニメ史における発明品といっていいだろう。表現の新たな可能性を見出させてくれた今作をベストとした。

まとめ:2025年はもっと映画が見たい

毎年毎年言っていることかもしれないが、来年こそはもっと鑑賞する本数を増やしたいところだ。今年はなんだかんだ旧作の再上映を含めても70本に届いていなかった。

しかし、今から来年に公開日が決まっている作品のラインナップを見て、その目標は達成できそうな気がしている。なにせ海外アニメを中心に期待作が目白押しなのだ。ドリームワークス、カートゥーン・サルーン、ピクサー等の公開予定は、これまでの実績を考えれば公開日に見たい作品が並んでいるし、実写方面でもエンタメ映画の最前線たるアメコミ映画はマーベルもDCも転換期を迎えようとしていることがわかる顔ぶれだ。

今年は邦画作品がベスト10の半数以上を占める結果となっているが、来年は逆転していてもおかしくはないだろう。期待作が期待ハズレなんてことや、今年の『侍タイムスリッパー』のように事前に存在を知りもしなかった作品との思いがけない出会いもあるかもしれない。しかしその過程含めて一喜一憂を楽しんで来年も良き映画ライフを送りたい。

以上、ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

コメントを残す