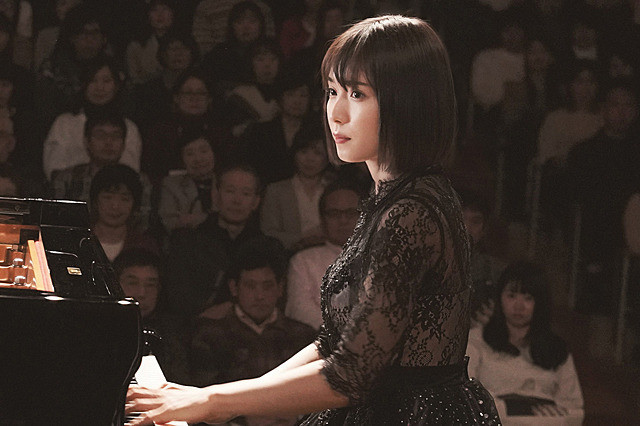

アイキャッチ画像: (C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

こんにちは、AirPods Proをさっそく購入したワタリ(@wataridley)です。

今回は本屋大賞と直木賞をW受賞した同名の小説を映像化した映画『蜜蜂と遠雷』の感想を書きます。

映画は、原作と同様に、国際的なピアノコンクールに参加する4人の若手ピアニストたちを一次予選、二次予選、本戦を通して描写しています。原作では文字で表現するしかなかったピアノの演奏はもちろん映画化にあたって音と映像で奏でられています。更にはプロのピアニストまで各登場人物にキャスティングされ、実際の奏者として劇中のパフォーマンスを弾いているそうです。このことから、演奏に関して妥協せずに、再現したいという意図が伺えますし、俳優たちは既に各方面で活躍している実力者揃いです。全くの新人ながら役にマッチした雰囲気を持つ鈴鹿央子にしても、将来を嘱望されるべき好演でした。

そうしたこだわり抜かれたであろう映像に反して、自分は思いの外、この映画に集中することができませんでした。ピアノコンクールを丸々映像化することについて、やはり公開前から懸念される声はあったようで、予告編に出ていた恩田陸による「映像化は無謀、そう思っていました。」がそれを物語っていました。そして自分としては実際のところ、映像化が完璧に果たされたとは言い難いのではないか、と思ってしまいました。単純に尺の問題からカットせざるを得ない事情はもちろんあったでしょうが、原作を読んでいない自分の目にも、原作の上積みをクリームスキミングしたかのような話の展開に違和感を感じてしまったのです。

以降はネタバレを含んだ感想になります。未見の方はご注意ください。

57/100

背景が見えてこない登場人物の造形とドラマ

今作におけるひとつの特徴として、ピアノコンクールに限定された舞台がある。物語の大半は会場で展開し、登場人物たちはピアノを各々の実力を発揮して勝ち進むことが目下の関心ごとになっている。それ以外の情報は夾雑物だと言わんばかりに、コンクールだけに集中してもらおうという意図が容易に読み取れる。

具体的には、元天才少女・栄伝亜夜にとっての空白の期間、彼女と幼なじみで海外でピアノの英才教育を受けてきた期待の星マサル・カルロス・レヴィ・アナトールの苦労、突如として現れてピアノの世界を揺るがす新鋭のピアニスト風間塵と彼を強く推薦するユウジ・フォン=ホフマンの関係などは、口頭でさらっと済ませられ、深く描写されることはない。唯一、高島明石だけがそのバックボーンを映像で描写されている。

ピアノコンクールという舞台、そしてはっきりと打ち出される4人の主要人物。敢えて絞り込むことによって物語を密に伝えるというアプローチをとっていることは明白だ。加えて映画においては、そのうちのひとり、亜夜を主たる視点としており、「世界から傑物たちが集う国際大会」に付き纏う壮大なイメージよりも、生身の人間にフォーカスしたいらしい意図が窺える。

しかし、そうしたナラティヴな語り口が物語の濃度を高めていたか?その成否が自分にとって大いに引っかかるポイントである。

映画にあたっては亜夜を主軸にしてシーンを構成していった結果「元天才少女の復活劇」という物語性が強く打ち出されることになっている。明確な視点が定まっていない作風である原作に比べて、ここは映画化にあたっての変化点らしい。複数視点から構築される群像劇は、観る側がリアルタイムに流れを追い、しかも尺が限られている映画とは相性が悪い。だから、この手つきそのものを責めることはできない。

ただ、はっきりと亜夜に寄り添って物語が展開してくにも関わらず、彼女に対する共感性が落ち着いたまま、物語が終わってしまったことは、不満として挙げざるを得ない。

幼少の頃に母を亡くしたことがきっかけで、コンクールを投げ出してしまった亜夜の苦悩は、冒頭とクライマックスに差し掛かるあたりで、断片的な回想シーンとして登場する。しかし、そうした背景を持った彼女の心の内は観察していてもよくわからない。過去に囚われた者なりの、後ろめたさや、それまで鍛錬を積み続けていたマサルや他のコンテスタントに対する何かしらの劣等感や焦燥感みたいなものが、おそらくはあるはずなのだが、全く描写されることはないのだ。「今回の大会で賞が取れなかったらピアノはやめる」と言っていたが、どうして今回の大会に再チャレンジしようと思ったのか。それがわからなければ、彼女が作中ピアノを弾く意味も掴めないではないか。

通常、こうした映画を見ていて登場人物たちに感情移入する、あるいは客体化せざるを得ないとしても最終的には面白いと思い至れるのは、彼らの表層的な行動の裏にある思想や感情、機敏に我々にも理解できる共通項があるからだと思う。今作は、その表層の部分をピアノの演奏に託していることはわかる。

しかし、そのピアノの演奏の裏側にある彼らの人となりや、経緯がどうにもつかめない。そのせいで、せっかくプロのピアニストをあてて、編集や撮影の技巧を凝らして表現されたピアノのパフォーマンスが、あまり胸に響いてこない。今作はピアノコンクールを丸ごと描くというあらすじであるから、当然この演奏シーンが多くを占める。つまりは、因果で言うところの結果の部分が大半の尺を占めていて、各ピアニストの本番に向けた動因はどうしても時間的な制約を受けてしまう。

そんな限られた尺の中で今作は、登場人物の内面を深掘りするのでもない。これまた表面的な会話やわかりやすい交流にあててしまっていて、結局のところ、亜夜が再起を思い立ったきっかけやそれにかかるプレッシャーがわからず仕舞いであった。

中盤、風間塵との月夜に行う協奏で、音楽の楽しさに取り憑かれ、少女らしい柔らかい笑みを浮かべる場面は、なかなかに彼女の機微が画面に浮き上がっていて、見応えあるシーンにはなっていた。思い返すと、彼女の人物像にもたらされた変化をとらえた場面はそこぐらいだったので、非常に惜しいところである。

また、亜夜にポジティヴな影響をもたらす役割があったと推察される風間塵にしても、人物像が大雑把にしか伝わってこなかった。音大出身ではない異色の経歴、非凡な雰囲気、設備も指導者も十分でない中で我流で突出した実力を身につける…などの要素は、この手のプロの世界を描いた話ではけっこう見られるので、ありきたりな人物描写になってしまっていたと思う。ただ、演じた鈴鹿央士のふわりとした空気感と柔和で幼い表情は、塵という人物の特異性を非言語で訴えており、今後の活躍には大いに期待したくなった。

そんな塵を推薦していたユウジ・フォン=ホフマンは、ふわふわとその天才性が語られるばかりで、はっきりとした思惑が見えてこない。そんな彼の推薦によって審査員たちが揺れ動いたとして、一体こちらはどういうリアクションを取ればよいのだろうか、感情の置き場に迷ってしまう。凄い人なのだろうが、何が凄いのか。それを伝えてくれず、登場人物たちが勝手に担ぎ上げているような気さえしてきて、なんだか安っぽさを覚えたのも事実である。

コンテスタントの1人で亜夜に友好に接するマサルは、その貪欲な技術の追求を師に咎められたシーンにある通り、強い上昇志向を持ってコンクールに臨んでいる。他の参加者たちがカデンツァ(即興曲)を各々の方法で楽譜に記載する中で、彼だけは緻密に曲を作り込んで弾いており、後にコンポーザーピアニストになりたいのだとも話す。タブレット端末を見ながらひとりで練習しては、納得いかない様子を見せるシーンと合わせてみると、徹底した実力主義でありながら、目標に向けて合理的だと考えた行動を取ることを怠らないストイックな性格が見える。森崎ウィンの熱のこもった純真な眼差しもそれを物語っていた。ただ、そんな彼でさえ、上記のようなシーンで描写される程度で、どうにも物足りない。他の4人のコンテスタントとの交流や相互影響などの描写は、振り返ってみると少なく、彼の上記に挙げたような音楽に対する姿勢というものは、終始変わっていないのだ。

亜夜、塵、マサル、そして明石の4人は、ぶつかり合うというよりは、お互いにリスペクトしながら、同じ場所で音楽を奏でる仲間のような印象が強い。今作の独自性はここに集約されるように思うのだが、そこが弱いのである。亜夜という少女の中に燻っている気持ちが他のコンテスタントとの交流によって激化するような化学反応、または鳴り物たる塵の音楽が他のコンテスタントに刺激を与えていくスピルオーバーなど、どれもはっきりとしない形になっている。ピアノのコンクールに舞台を限定した割には、登場人物間の関係ははっきりとしないし、ピアノの英才たちの特異性もありきたりで響かない。故に、単に描写不足になってしまっているというのが、自分の感想になる。

ついでに、鹿賀丈史扮する指揮者の言動もありきたりで、特に見出せるドラマがない。最初の演奏時には上手くいかなかったけれど、次はリベンジできたという流れのために用意された、とても定型化されたキャラクターに思えてなからなかった。その割に、マサルのフルート奏者との齟齬がどうして本番で解消されたのか?亜夜の精神的な問題程度で解決されるものだったのか?という疑問も出てきてしまい、釈然としないエピソードだった。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

過剰な修飾語が作品の幅を狭めている

描写不足だと評した一方で、過剰に言葉で説明しすぎだという部分もある。

斉藤由貴演じる審査員、およびブルゾンちえみ演じる記者は、定型的な反応や言葉によって彼らの音楽を限定してしまう側面がある。この映画の観客にコンテスタントの実力を翻訳して伝える役割を託されていることは明らかだが、その伝え方がまずい。演奏を聴いている時のリアクションは、真剣な眼差しだが、ワンパターンで変化が感じられない。一次から本戦までで、観る側としてもなんらかの心境の変化というものはあるのだろうが、それが映像の変化として浮かんでいないがために、どの奏者に対してこういうリアクションを取っていたということが記憶に残らないのである。

しかもコンテスタント達の演奏やその才能に対して、過剰に言葉で飾り付けてしまう。今作は音楽映画なので、音楽の凄みの肝心なところは非言語的に伝えなくてはならない。ここがうまくハマっていないがために、せっかく高級な演奏に対してノイズとなっていた。その割に、終盤、亜夜に対して必死さが見える音楽だと提言する場面では、いきなり「元天才少女のアドバイス」という情報が出てきたりする。

または、明石の演奏についても、少なくとも二次予選の段階で「生活者の音楽」という言葉が記憶している限りで4回ほど出てくる。そんなのは1回宣言すれば、こっちで音楽の中に親しい風俗を感じ取るよと思ってしまう。現在進行形でピアニストとして教育を受けている身ではないからこその苦悩が押し出されすぎていて、見ていてしつこさを感じるほどだ。

このように、全体的に言葉やキャラクターによる情報の提示が上手くはない。提示されている凄さを余計な飾り付けによって魅力を削いでいるとさえ思えてくる。

また、ラストついても同様の不満がある。ラストカットは演奏を終えた亜夜の笑顔ではなく、大会の結果発表だった。しかし、この順位発表に意味はあるのだろうか。競い合うことに意味を見出すドラマではないので、はっきり言って順位に対する反応に困る。意外なところでは明石が、受賞しており、無冠には終わらなかったという情報があるが、これを以て物語は終わるために、受賞の経緯や彼の反応も全くわからない。映画を見る限り、受賞の舞台裏を描く話には映らないので、「亜夜の再起」というドラマと連動した演奏がクライマックスに配置されていたのであれば、確たる実績を見せつけるあのラストは寧ろ不要とさえ言える。

役者、演奏、舞台、衣装、撮影、編集などが結集した高級な映像に対して、安易な飾り付けが鼻につく。だから、どうにも自分の肌とは合わない映画に思えてしまった。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

まとめ: 映像化=映画化ではない

原作が直木賞と本屋大賞のW受賞という大人気作品とあって、今作には公開前から少なからず期待を寄せていた人も多かったのではないだろうか。かくいう自分も原作を手に取ってはいないが、そんな高名な作品に触れるきっかけを映画で得られることは喜んでいた。

ただ、実際に見てみると、長尺だった原作からオミットしたと思しき箇所や、原作であったからという理由でおそらくそのまま採用されたであろうやりとりが見られ、取捨選択の失策が未読の自分にもなんとなく見えてしまう結果になってしまったと思う。

やはりこの手の作品に期待するのは「ピアノ演奏」そのものではなく、そこに至る登場人物の心情と変遷ではないかと思う。試しに手に取ってみたところ原作ではそのあたりをけっこう描いているようなのだが、映画では映像重視ということなのか、4人のコンテスタントによる演奏シーンに比重を割かされいる。

もちろん、映画館という施設では大画面、大音響を活かせる作品が有利であるし、作り手もそうしたシーンで客を呼び寄せたいであろうことは理解できる。大注目されている原作があるのだから、なおのこと映像面には注力する。実際出来上がったそれはたしかにピアノ演奏に迫力を感じさせる。奏者を捉えたカメラアングルのダイナミックな切り替え、吹き替えていると思えぬくらいに自然と鍵盤の上で踊る指を映し、ぐるりと回ったりもするカメラワークなど、変化に富んでおり、映像も音を奏でていると言っても差し支えはない。ピアニストを演じた役者のアンサンブル自体も、将来を期待される若手俳優たちとあって、観ているだけで面白いというのもこの映画の魅力だろう。

しかし、そこまで惹かれないのは、その奏者のドラマが中庸に思えてしまったからだ。奏者がそれまでに追ってきた足跡を感じさせてくれなければ、それはやはり他人の演奏に止まってしまう。そうなると、あくまで観客として観に行く実際のコンサートとの違いがなくなってしまう。映画では亜夜という語り部を用意しているのだから、尚のこと彼女の背景を感じさせる材料が欲しかったと思う。

映画というのは、美麗な映像を見せることではない。フィクションなら特に、仕掛け次第で被写体に対して観客が抱く感情を操作できてしまえるメディアである。現実には悪者として糾弾される存在にだって、肩入れしましまう瞬間があるのだ。それが数十分から数時間という短くはない時の中で、わざわざ足を運んだ先の暗室で行われるのだから、容易な嘘では騙されないぞという大なり小なりの用意がある。映像の美麗さなどというものではすべての観客を騙し通すことは困難である。そこが映画の難題であり、解けた時の面白さでもあると思う。単に映像に凝ったものであれば、それはミュージックビデオなどの他の作品でもできるはずだ。

今回のような特定の舞台に立った登場人物を映すのであれば、彼女たちの心情を伝える試みが必要になってくる。今作はピアノ演奏と引き換えに、そうした人間描写がのっぺりとした塩梅に留められてしまった結果、豪奢なパフォーマンスとのバランスの悪さが目立つようになってしまっている。

予告編で原作者の恩田陸のコメントに出ていた「映像化は無謀」。どうやら自分の中ではその通りだったという結論になった。