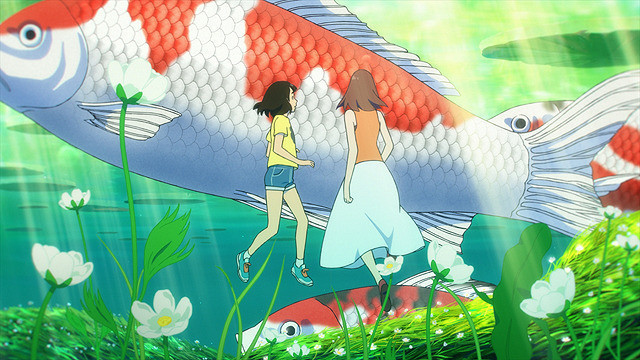

アイキャッチ画像: (C)柏葉幸子・講談社/2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

こんにちは、旅行に行くなら修学旅行以来の京都に行ってみたいワタリ(@wataridley)です。

先日、アニメーション映画『バースデー・ワンダーランド』を観てきました。

『クレヨンしんちゃん モーレツ!オトナ帝国の逆襲』で知られる原恵一監督の最新作とあって、2019年のアニメーション映画の中でも期待を寄せる人は多かったと記憶しています。

『地下室からのふしぎな旅』を原作としており、映画のストーリーは「ワンダーランド」とタイトルにあるように、現実世界=日常から一時的に抜け出しファンタジー異世界で美しい情景や異文化を味わい、事件から教訓を得て帰っていく冒険譚。ありかちといえばありがちですが、裏を返せば何回も描かれてきたお話だからこそ作家の手持ちの素材でいかようにも料理できる可能性があるのだと思っていました。

しかし、その予想は大きく外れてしまいました。

『バースデー・ワンダーランド』を観終えた帰り道、シアターがあったミッドタウン日比谷の面倒な回り道とエスカレーターを辿って出口へ向かう最中、この映画のことで頭がいっぱいでした。面白かったからではありせん。あまりの取るに足らない中身をどう解釈すれば良いのかという当惑してしまったのです。

はじめに言っておくと、この後に続く感想はポジティブなものではありません。映画を見て迷子になってしまった自分の感情に折り合いをつけるべく、書いたものになります。

『バースデー・ワンダーランド』鑑了。別世界での旅の同行者であるお姉さんが、舞台設定の長々とした説明に「手短に」と言い、とあるメタファーに対して「釈然としない」と返し、遂には眠くなったと語るが、この映画の感想に置き換えて全てその通りだと思った。

— ワタリdley (@wataridley) 2019年5月1日

ネタバレを含めた感想になりますので、未見の方はご注意ください。

39/100

センス・オブ・ワンダー不足

『バースデー・ワンダーランド』の主人公・上杉アカネは、思ったことを口に出せない小学生。除け者にされていたクラスメイトを無視してしまったことによる悩みから逃避するために、彼女は誕生日の前日に仮病を使って学校を休んでしまう。そんな時、アカネは母親からお使いを頼まれ、叔母のチィが営む雑貨屋に訪れる。そして、そこに大錬金術師を名乗るヒポクラテスとその弟子ピポが突然現れ、彼らに誘われるがまま、アカネ達は地下室への扉から異世界へと入り込んでいく…。

あらすじだけを見れば、当初は内気だった主人公が外交的になる物語であり、それを異世界の旅が促進する役割があるとわかる。ここでいう異世界とは、まだ世界の大半を知らない子供が経験する未知の事象すべてに置き換えることができるだろう。人は誰しも成長の過程において知らなかったことを知り、その経験に則してまた知らないことを知っていく。

そのメタファーとしての異世界体験はアニメーションの力を持ってすれば抜群に魅力を持ち得るものであるし、たった1人の少女の成長をドラマティックに仕上げることも出来る…はずだった。しかし、『バースデー・ワンダーランド』はそのようにはなっていなかった。

こうなってしまった原因には、主に3つの要因が考えられる。1つには過剰な説明があり、2つにそれとは相反した説明不足がある。そして、何よりも重要な3つに、ぞんざいに扱われるテーマが挙げられる。

異世界の事象を台詞で説明するという愚行

今作では、とにかくキャラクターが世界の事情を直接的な言葉に言い表し、それを以って物語を進めていく場面が非常に多い。

叔母のチィ営む雑貨屋に訪れるシーンから、すでに明示的な言葉に頼りきりである。まず、チィが客人に対して商品を説明するところから工夫なく会話を流し続ける演出上の工夫のなさに一抹の不安を感じてしまった。そして、地下室から現れたヒポクラテスがアカネを説得して連れて行く場面でそれが杞憂ではないと思い知らされることになる。

この場面では、地下室が異世界に繋がっていること、ヒポクラテスが大錬金術師なるものであること、ピポが彼に憧れている弟子であること、前のめりのイカリを身につければ前のめりになれるということ等の情報がすべて口頭で説明される。台詞回しにこれといった外連味もなく、カメラワークや映像演出もとにかく単調であるために、何を楽しめばいいのかがわからない。ありがちな異世界の存在を知らされるだけで胸踊ることができるのは、こうした作品に触れるのが初めて、という人に限られてくるだろう。ミステリアスな雰囲気をまるで感じさせない言葉の演出に辟易としてしまう。

この説明頼りの展開は首尾一貫しており、異世界で起こる重大な情報の数々もヒポクラテスによる案内という形で並べられる。王子の身に起きた危険やこの国の現状も口頭で語られ、しまいにはチィに「(説明は)手短に」と不満を出される始末である。こっちとしても今さっき知った世界の危機を口で説明されても、いまいち実感が湧くことがないので、ひたすら退屈な気分を味わうことになった。このように、今作は物語の核心を台詞で語るという愚行をおかしている。

しかし、ファンタジー映画においての魅力とは、映像で我々の知らない事象を見せてくれることにあるのではないだろうか。少なくとも自分はそうだと思っている。幼少の頃に見た『ハリー・ポッターと賢者の石』には、利口な梟や合言葉に反応する寮の入り口、生きている絵画や動く階段、襲いかかってくる巨大なトロール、そして強大な力を持った賢者の石など、観ているこちらの心をくすぐるアイテムが沢山あった。そして、そうしたハリーが出くわす不思議な現象と、彼が自らの居場所としてのホグワーツを見出すというドラマが結び付き、たしかな満足感を得ることができた。

その点、『バースデー・ワンダーランド』は、あまり観客の興味や関心を引き寄せる努力がなされているようには思えない。これが実際の社会に即した舞台設定なら観客の前提知識によって台詞を補完できるのだが、見ず知らずの世界にまつわる危機を淡々と述べられてもどうとも捉えようがないではないか。

だから、こちらの眠気も誘発されてしまうものだ。チィのように。

(C)柏葉幸子・講談社/2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

相次ぐ説明不足のせいで物語に引き込まれない

今作の舞台となるワンダーランドは、ヒポクラテスが言うには危機に見舞われているらしい。更に彼は、アカネは緑の風の女神という選ばれた存在であるから、この色が失われゆく世界を救うことのできる王子を助けてほしいのだとアカネに申し入れる。

しかし、緑の風の女神とは何なのか、まるで具体的な説明はない。台詞の上でたいそうな名前だけが頻出するのを追っていると、とても空虚な感覚が襲いかかってくる。ヒポクラテスがアカネに対して具体的に期待しているアクションは不明であるし、王子を救う手立てもこれといって示されない。そんな状態で旅へ引き連れられるアカネの気持ちは、きっと観客のそれと同じである。どんなお人好しでも、姿も人となりも知らない王子を助けてくれと言われて、承諾する人はいないだろう。

もっというと、「色が失われている」とするシチュエーションに説得力を持たせる展開も皆無である。枯れ始めている植物が映るワンカットやヒポクラテスに不安そうに群がってくる街の人といった簡素なシーンがあるだけで、世界レベルの緊急事態を説明しきれていない。

こうした名ばかりで中身が伴わない設定はいくつも見られる。

名前だけが飛び出して、中身について映像で示されない例としては、ヒポクラテスとカマドウマに冠されている「大錬金術師」と「大魔導士」にも当てはまる。「錬金術」というからには、物質を変化させて奇想天外な発明をするといったイメージが思い浮かぶ。だが、作中では彼はこれといってその手腕を発揮する機会に恵まれない。あるとすれば、「前のめりのイカリ」というメタファーというにはあまりに直接的すぎるアイテムをアカネと王子に作ったことぐらいである。それすら、実はたいした効力を持っていないと本人が種明かしするので、いよいよ錬金術師としての彼の立つ瀬はなくなってくる。道中立ち寄った雪国で、ドロポに何も出来ずにハエへと変えられてしまったシーンには失笑してしまった。どういう見方をすれば、ヒポクラテスを偉大な大錬金術師とみなせるのだろうか。徹頭徹尾納得いかないために、市村正親の出す厳かな声色が不釣り合いに思えてなからなかった。

大錬金術師だというヒポクラテスと対をなす大魔導士のカマドウマもその人物像は不鮮明だ。しばらく活動した後に疲れて1年中眠りにつくらしいが、重大な危機を放置しておきながら、終盤あっさりと眠りから覚めて事態を急変させる。何故彼は王子を人形に変えたのか、何故彼は雫切りの儀式の成否を操るほどの力を有していたのかについて、充分な説明はない。人物や背景が語られることはない割に、不釣り合いなほど大きな役割を担わされている彼に対して、終始疑問符を浮かべざるを得なかった。

しまいには、儀式のルールが観客に共有されないまま、クライマックスに突入した時は面食らった。国を救う一大事らしいその儀式について、観客はどう見守ればよいのかわからない。そもそも「雫切りって何?」という理解度でしかないのだ。こっちとしては急に出てきた単語に注意を払っているのに、劇中の登場人物たちはもはやわかっているかのように事を進めて行く。観客視点では雫切りの成否を分ける条件や難易度も不明であり、何が起こっているのか理解することができない。そもそも、この儀式はザン・グ=王子及びアカネ自身の成長もわからない状態で行われる。儀式の主役たる2人にちっとも共感できないのだから、感情が動くはずがない。

急に明らかになるピポとドロポの関係も唐突だった。ピポが旅の道中でかつての友人を語る場面もほとんど見られないので、取ってつけたような印象を受ける。

(C)柏葉幸子・講談社/2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

脚本作りにおいて「実はこうだった」という種明かしが意味を持つのは、前段部分をきちんと描いてこそである。王子がザン・グだったという事実も、ザン・グを密に描写してやっと驚きが付与されるものだろう。ところが、劇中では凡庸な窃盗・器物破損描写や怪しげな取引を行うシーンぐらいしか出番がなく、そもそもアカネと王子を結びつける因縁も全く描かれることはない。いきなり「正体不明の人物が実はそれまで名前しか出てこない人だった」と言われても、微塵も驚くことはできないし、関係性の薄い2人が協力して行う雫切りはまったく盛り上がらない。ボーカル曲が流れ出す場面においても感情は動かず、ただ退屈な気分だけが広がっていた。

このように、アカネが異世界にやってきて王子を救うという部分を執拗に言語化して語っていた一方で、物語の核心部分については実に適当である。物語に没入しようとする観客の気分は説明台詞で妨げられ、前後との文脈が成り立たないような後出し情報のせいで基本的な納得感も得られない。とてつもなく歪なストーリーに思えてならなかった。

通常、こうした映画制作ではキャラクターや世界観の設定を練り込むものだ。おそらく今作にもいろいろな裏設定があるのだろう。作り手の頭の中では、王子の身に起きたことやカマドウマとヒポクラテスの経歴・関係などは綿密に作りこまれていたのかもしれない。しかし、それら必要な要素を観客に伝えきれていなければ、こっちとしてはクエスチョンマークを浮かべざるを得ない。ストーリーについては、客観的な指摘が入らなかったからこうなったと邪推してしまうほどであった。

取ってつけたような希薄なテーマ

物語の終盤、とあるキャラクターが「お前たちの世界には残酷なことなどないというのか」という台詞を語る。経済発展に伴う環境汚染などの問題についての言及であることは、ワンダーランドがまさに環境面での危機に陥っている点からなんとなく察せられる。

しかし、ここまでの旅路において現実世界の問題点を指摘する要素はほとんど見られなかった。道中立ち寄った雪国において、居合わせた老人からワンダーランドと現実世界が科学発展の追求によって枝分かれした世界であることは示されていたものの、本当にそれのみであり、現実世界への批判的ニュアンスも含まれていない。おかげで上記の台詞は、ただただ流れをぶった切って挿入された異物のように聞こえた。

かように『バースデー・ワンダーランド』が内包するテーマやメッセージの訴求は非常に雑だ。故に観客の心に響かない。

それはアカネの成長に関しても同様だ。アカネが冒険の最中に「前のめり」になって、自ら事態を切り開いていく印象的なシーンは観られない。最初にザング達に襲撃された時に鳥の卵を守ったのはチィであるし、蓮の葉を魚に運んでもらう時に機先を制したのもチィだ。彼女はヒポクラテスかチィの運転する車に乗せてもらい、ただ場面ごとに出くわす状況を受動的に眺めているだけだ。当初は「家に帰りたい」と駄々をこねていたアカネが出入り口が破壊されてしまったことから渋々とヒポクラテスに同行する中で、一体いつ心境に変化が起こったのかもまるで読み取れない。

冒険において彼女が成長する過程が描かれなかった弊害から、物語の終盤部分における彼女の活躍はひどく不恰好なものと化している。彼女が「緑の風の女神」と称されるに値するほどの成果が旅路で描かれていないのに、クライマックスでは一丁前に矢面に立っても納得できるはずがない。

そう、振り返ってみると、旅の風景は全体的に無駄なことだらけである。異世界にやって来る際の蜘蛛の巣や、ワンダーランドへやってきて初めに出会った巨大な鳥が、その後に意味を持つことはない。猫の裁判所も現実世界とのリンクを匂わせておいて、結局は役に立たずに出番が終了する始末である。序盤であれだけ重要そうに扱っていた村の特産品のセーターにまつわる話もオチがついていない。割かれた時間とは不釣り合いなほどに、各シーンの重要性は薄いのである。

(C)柏葉幸子・講談社/2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

また、旅の同行者であるヒポクラテス、ピポ、チィとの関係性に旅を通じての変化を見出すことが不可能に近い。彼女達の掛け合いが各々の人物像を深掘り、アカネの成長という話の軸に寄与し、結果的に物語を構成していくならともかく、互いに喋ることが全体的にどうでもいい駄弁に留まっている。チィと吊り橋の上で交わした「好きな子いるの?」といった会話や、地図を見て目的地について話し合っている最中のハエを気にする場面などは、無くても話は成立しうるものだろう。はっきり言って、要らないシーンなのである。

こうなってくると、明確に案内人たる役目を担うヒポクラテスはともかくとして、チィとピポに必要性を感じられない。彼女たちの存在がアカネにとっての心の支えであったり、成長の契機となるといった描写がないがために、旅の仲間との掛け合いに意味を見出すことが困難である。

しかしその割に、チィ役の杏のボイスアクトは非常に魅力的であるし、チィの奔放な性格とワンダーランドの旅景色は相性が良かったりする。朝日を浴びて羊に囲まれながらヨガをするシーンや、星空を眺めて心を奪われるシーンなど、魅力的な映像には彼女が中心にあることが多い。アカネの成長そっちのけで魅力的なキャラクターとなっており、映画のバランスが悪いとさえ感じられる。

(C)柏葉幸子・講談社/2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

旅の風景では見応えのある美術や作画があったりするものの、取るに足らない会話と合わせて見ていると、もっとアカネが「緑の風の女神」にふさわしくなっていく描写に時間を割くべきだったのではないかと思えてしまう。

この手の「一見平凡な少年少女が選ばれし者になる」というプロットには、観客が共感しやすい平凡さと、それとは相反する非凡さの両方を必要とする。『千と千尋の神隠し』における千尋=千が当初は両親に組みついていくしかないか弱い少女として描かれ、やがては困難に立ち向かっていく胆力を身につけていったように、本来ならアカネに対して感心する場面があるべきであった。

だが、アカネの成長の結果は表面的かつ抽象的な言葉で語るのみで、具体的な変化の過程は見せてくれない。こっちが釈然としない心持ちでいるのも御構い無しに、旅の終わりにアカネは意気揚々と「前のめりになれた」と宣う。「前のめりのイカリ」は実ははじめのうちしか効果を持っておらず、後のアカネの前のめり姿勢は全て自発的なものだったとヒポクラテスは語る。これらの説明を受けてチィちゃんは「釈然としない」と返すが、それも無理はない。アカネの成長は道中全く描かれていないのだから。

「世界って広いね」という台詞の裏付けはぼんやりとした美麗な背景美術などしかなく、その後のエンドロールでは、まるで添え物かのように、除け者にされてしまっていた友達に対するアカネの行動が描かれる。自分には、それが少女の変化をまるで重んじていない姿勢が如実に表れた最後に映った。

説明台詞で想像の余地を削ぎ、説明不足で理解ができず、そしてテーマの不鮮明さのせいで最終的に納得しがたい物語になってしまっている。センス・オブ・ワンダーというものが、得難い物語であった。

まとめ: 誕生日や異世界探検である必要はない

じつに変化に乏しいロードムービーを見届けた後、自分はこの映画に対して根本的な疑問を浮かべざるを得なかった。

端的に言って、タイトルに掲げられている「誕生日」と「ワンダーランド」は、今作において全く必要性を感じられない。上記で述べたように、アカネの成長が読み取れないということと、異世界らしい想像力を刺激する出来事との出会いが不足しているからだ。

だが、「旅を通じて人が急速的に成長を遂げるとは限らない」という今作の結果に関してだけを見れば、それは大いにうなずける話ではある。現実に海外旅行や留学に行ったとしても、必ずしも目に見えて人生が大きく変わったとはならないだろう。その時に美味しいものを食べ、ショッピングで現地のものを買い、現地の文化に触れても、家に帰ってきたらまた日常に戻っていくのが寧ろ大半のはずだ。一方で、それでも旅で得た経験は残り、ライフスタイルにちょっとした変化は生じる。それこそアカネが言っていたように世界の広さを思い知って、自分の身の回りのことが小さく見えるような変化が訪れたりするものだ。

だから、今作『バースデー・ワンダーランド』も異世界の情景に触れ、ちょっと変な出来事を目撃し、見た目にはわからない変化を抱えて戻ってくる現実的な物語と捉えることはできたはずだった。そうした物語なら、イリヤ・クブシノブによる写実的な匂いのする大人びたキャラクターデザインはたしかに最適だろう。

(C)柏葉幸子・講談社/2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

しかし、「世界全体が危機に見舞われている」という重大な状況のせいでその捉え方が阻まれてしまう。この物語はアカネを選ばれし者として仰々しく扱い、また国の王子を巻き込んで大きな騒動に発展している。気軽な旅というわけにはいかないのである。ザン・グとドロポは街中で不法行為に及び、最終的には世界を滅亡に追いやる過ちをしかけた。雫切りの儀式も、一人二人の少年少女が負うにはあまりに大きな責任と危険を伴っている。

そうしたクライマックスに向けた旅が安寧と平穏の空気に満ちていては、明らかに文脈的な齟齬と言わざるを得ない。また、振り返ってみても、この結末に向けての旅路は無駄なことも多く、物語は停滞する場面が多々あった。国を揺るがす一大事に関与するとなれば、それ相応に成長は描かれてしかるべきである。しかしながら、今作は取り留めのない旅風景に時間配分を偏らせ、その割には説明不足に陥っているのだから擁護しようがない。

いっそのこと、アカネとチィが旅をするのは、ワンダーランドではなく、地球上の海外であってもよかった。それならば、緩慢としたやり取りや風景を眺めながら何となく移動していく様子も、旅の1ページとして見ることができたし、わかりづらいアカネの変化にも言い訳がつく。

アカネが「緑の風の女神」に選ばれた肝心の理由もなぜかぼかされたまま終わっているため、余計に単なる旅でよかったじゃないかという考えになってまう。(下記ツイート参照)

冒頭振れたように評価される作品を作り、今もアニメーション制作において精力的に活動する原恵一監督の今後の作品には期待しているが、今作に限ってみればあまりに凡庸すぎて毒にも薬にもならなかったというのが個人的な感想である。

『バースデー・ワンダーランド』、隠されたストーリーとして○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ことを示唆するヒントがあった。 https://t.co/YIVp7D86NB

— ワタリdley (@wataridley) 2019年5月1日

レビューを全文読ませていただきました。一々同意することばかりで、ネットにある中では最も納得のいく感想だったと思います。個人的には、いろいろな要素がことごとく噛み合っていない作品という印象ですね。

あまりにも消化不良なので、原作を買って読んだりもしてみたのですが、ザングやドロポ、緑の風の女神といった設定が全て映画オリジナルであるというのには驚きました。恐らくは、ファンタジーとしての体裁を整えるためにそうした設定を作ったのだと思いますが、説明不足のためにそれらがまるで意味を成さないものになっているのは、ワタリさんが書いていらっしゃる通りです。

説明不足といえば、ヘアピンのハブり事件の顛末がエンドロールで描写されていることに気づかなかった人が結構いて、自分もそうだったのですが、わざわざ冒頭に出してくるエピソードの回収としてはちょっと丁寧さが足らないかもしれません。また、セーターが品評会でどう評価されたかについては、入賞したことを示すカットがありました。ただ、ほんの一瞬でナレーションも何もないので、これも少しわかりにくいですね。

ともかく、これだけ恵まれた映像と主題歌、主人公を除けば演技面でも破綻はないのに退屈、という出来なのは非常にもったいないと感じます。興行面でかなりの苦戦だったようですが、それも仕方ないかと思います(自分が見に行ったときは貸切状態でした)。

長文失礼いたしました。

コメントいただきありがとうございます。

あのセーターがきちんと入賞していたことを示すカットがあったとは思いませんでした。とはいえ、見逃してしまうほど扱いが矮小だったということでもあり、結局消化不良感は否めないですね…。ヘアピンのくだりもそうですし、全体的に話の起こりと結びが納得のいく形になっていないのが一番の不満点かもしれません。

[…] ワタリドリの手帖 バースデーとワンダーランドである必要性がない『バー… […]