アイキャッチ画像: (C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics

こんにちは、小さい頃はピエロよりもジャージャービンクスを怖がっていたワタリ(@wataridley)です。

今回は人気アメリカンコミックのヒーロー・バットマンの宿敵・ジョーカーを主役に据えた映画『ジョーカー (原題: Joker)』の私見を書いていきます。

ジョーカーという名前を聞いて思い浮かべるのは、真っ白なピエロメイクを顔に施し、カラフルなスーツを身にまとった奇抜なファッション。そして、犯罪をジョークだと語り、道楽感覚でゴッサムシティの市民を恐怖に陥れんとする危険な人物像は、星の数ほどいるヴィランの中でも、際立って異質です。

世に言う悪者とは、例えば『スーパーマン』の宿敵レックスルーサーのように、その原動力が権益や承認欲求といったものを求める私利私欲であったり、あるいは特定の人物、団体に対する憎悪であることがほとんど。対して、「犯罪のための犯罪」を行うジョーカーの行動原理は、常人には理解できず、故に超常的な存在として心を掴んで離さない魅惑にあふれています。

特に近年ではクリストファー・ノーランが監督した『ダークナイト』における活躍が広く人口に膾炙しており、ジョーカーと言えば、ヒース・レジャーが演じた彼を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しわくちゃでひび割れた白い顔と、聞き手の不安を煽るデリケイトな口元の動き、ずんぐりとして暗鬱な佇まいのジョーカーは、人々の善を愚弄し、悪に転ばす悪魔的教唆がそのまま人の姿をしているかのようでした。

だから、「あのジョーカーのオリジンを描く」と聞いた時には、夭折し、伝説となったヒース・レジャーのジョーカーがどうしても頭に浮かび、一体どのようにして映画化するというのだろうか、と少々懐疑的な印象を抱いたのも事実です。シーザー・ロメロ、ジャック・ニコルソン、ジャレッド・レトなど、その時代の実力者が演じてきたジョーカーを、ホアキン・フェニックスが演じるという采配に文句はなかれど、不動の人気を得ている悪役の起源を映画にするのは、ともすれば安直と取られかねません。

しかし、『ジョーカー 』は、そんな自分が抱えていた疑念に掣肘を加え、全く別の物語を見せてきました。

結論から言うと、今作は貧しい青年が狂気的な悪のカリスマであるジョーカーになる話、ではありません。悪の誕生という悲劇を求める我々の欺瞞を暴き出し、最後にはそれすらも笑い物にされる物語です。

以降、ネタバレを含んだ感想を書いていきます。未見の方はご注意ください。

85/100

目次

1人の男が社会の中で堕落していく中庸な過程

今作を見て目につくのは、マーティン・スコセッシ監督作『タクシードライバー』と『キング・オブ・コメディ』のオマージュの数々である。事実、監督のトッド・フィリップスも、両作から着想を得ている旨を公言しており、社会階層で底辺に近い男がもがく様を描いている点においてピッタリと重なっている。

やがては狂気の悪ジョーカーに身を堕としていくと目される主人公アーサーは、苛烈な経済格差が起こっているゴッサムシティに住んでおり、コメディアンを夢見て派遣の道化師業に勤しむ日々を送っている。

しかし、ゴミ清掃会社のストライキによって、道路脇に黒いゴミ袋が放置され、不味い空気に満ちているゴッサムは、人の心をも汚しているのか、アーサーは事あるごとに理不尽な苦痛を味わう羽目になる。

夢が叶わぬ現実が続き、暮らしは貧しく、頼れる縁もない。更には、周囲に溶け込めない病まで抱えている中で、心が痛む出来事に見舞われても、社会の片隅で存在しないもののように振る舞うしか選択肢がない。そんなアーサーの姿を見ていると、この映画における出来事は、いくつかの誇張はあれど、あたかも現実に起こり得るものに思える。

そう。言ってしまえば、この『ジョーカー』は何も目新しい展開があるわけではない。冒頭の不良少年や電車内のサラリーマンから受ける謂れなき暴力から、偶然手にした凶器を使って後戻りができない過ちを犯してしまう一件、同僚から受けた嫌がらせによる失職、福祉政策の打ち切りによる孤立化、疾患の症状を笑い物にする周囲の無理解、幼少の頃に受けた虐待による心と体の後遺症、そして全てが積み重なった末の凶行に至るまで、どれも他の創作物で見られるような悲劇であり、今作はその寄せ集めに過ぎないとも言える。資本主義経済の発展と歯止めの効かない格差の拡大を念頭におけば、アーサーという男は、誰でも想定できうる弱者の姿形をしているのだ。

そのありふれた堕落の模様は、きっと多くの観客の共感、あるいは反感を買うにちがいない。ある者は、凡庸な青年アーサーが悪のカリスマに成り果てていく展開を期待し、そこに我が身を委ねて、遂に訪れる悪の誕生に快楽を覚える。またある者は、呆れるほど見てきた社会的弱者のなり形に辟易し、自らが持つジョーカー像との齟齬に困惑するのではないだろうか。

そうした、ジョーカーのオリジンを描いた映画だという視座でこの映画を捉えると、賛否両論を呼ぶことは必然である。何せこれまで演じられてきたジョーカーは、ジャック・ニコルソン、ヒース・レジャーと神格視までされた悪であり、特に『ダークナイト』においては出自不明の存在故の不気味さがそのキャラクターの核でもあった。そもそもジョーカーというキャラクターは、幾度かオリジンが描かれてきたものの、これだと確定できるような所謂「正史」扱いを受けているものはない。薬品を浴びて白い顔と張り付いた笑顔になってしまったエピソードが語られる有名なストーリー『バットマン:キリングジョーク』もあくまでひとつの解釈に留まる。ひとつだけ確かなことがあるとすれば、解釈がそれぞれ異なっていることから、ジョーカーはそれだけ人々の興味や関心を受けているヴィランだということだ。つまり、中庸なオリジンなんて描いただけでは、間違いなく顰蹙を買うに違いない状況にあった。

そんな状況下で作られた今作は、上記に挙げたように、エピソードだけ見ればどれも想像を絶するとは言い難い。だが、それを補う撮影の妙と最後に訪れるジョークが、今作を唯一無二の話者たらしめていた。

(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics

アーサーの心情と変化が映える美麗な画面作り

やはりアーサー役のホアキン・フェニックスを外してこの映画を語ることは不可能だろう。24キロも減量して役作りをしたという最低限の肉だけが付き、骨が浮いた体つきは、靴を直すシーンや、室内で踊るシーンにおいて、痛々しく映る。痩せ細った顔の目元の弛みや、ほうれい線の浮き方が、彼の苦労を言外に伝えてもくれており、見ているだけで憐憫を抱かずにはいられなくなる。一方で、逞しい太い眉毛と眼孔から覗く真っすぐな瞳には、彼の持つ夢への憧れと日々を生きる活力が僅かに窺うことができる。マレーの番組を眺める時、結んだ唇を僅かに曲げて、テレビの光を受けながら夢の世界に目を奪われている表情は、ささやかな幸せを感じさせ、こちらまで穏やかな気分になる場面だ。

こうした身体と顔による繊細な表現に加えて、動的なアクションにおいても、アーサー、そしてジョーカーの人物像をありありと体現していたのも見事だった。冒頭の路上道化師のシーンでは、奪われた仕事道具を取り返すために走る彼の体の動かし方は、焦燥から明らかにおぼつかないものである。滑って転倒しかけそうになる時の大げさな姿勢の立て直し方も顕著である。しかし、ジョーカーに近づいていくにつれ、彼の身体表現も同様にメタモルフォーゼを遂げていく。逃げ込んだ先のトイレで、しでかしてしまったことへの恐怖に浸るのでもなく、徐ろにはじまるあのダンスは、他者を蹂躙したことへの恍惚の表れなのではないかと思わせる。しなやかな手の翻し、ゆったりとした脚のポジショニングが組み合わさって繰り広げられるその踊りは、青白い光を受けて、みすぼらしいはずのピエロを美しい舞踏家のように錯覚させる。

このように、同じ体を使っているにも関わらず、別人に見えるホアキン・フェニックスの「変身」は、徹底されていて、歩き方に至るまでも変化が見て取れる。雨垂れのようにぽつぽつと歩くアーサーと、まるで喜劇の主役かのように堂々と歩くジョーカーの対比は、特にクライマックスにおいて有効に機能している。ずぶ濡れでエレベーターに乗って自室に帰った彼が、次に同じ構図でピエロメイクに華美なスーツで自身に満ちた表情で降りていく様子は、人生を讃える音楽と相まって、その悪の誕生に体内の熱が立ち上っていく。階段で颯爽と踊るシーンにおいても、鳩が飛び去り、階段に溜まった水の飛沫が上がる。晴れやかな陽射しまでもが祝福しているかのような映像である。タバコを吸いながら駅構内を歩くスローがかかったカットにしても、騒動を躱した彼に安堵しつつ、その堂々としたビジュアルにそれまでの陰惨なドラマからの解脱を見出し、故に肩入れしてしまう。矛盾した衝動を呼び起こすほどに、画面作りが巧みなのだ。

今作では、腐敗したゴッサムシティを映すために、鬱々とした空気を際立たせる明度の暗い色使いが目立ち、照明も不潔そうな人工照明が多い。しかし、アーサーが凶行に走っていけばいくほどに、そうした暗がりは鳴りを潜め、煌びやかなメイクアップに衣装、それを更に強調する太陽光などが代わりりに目につくようになる。髪を染めるシーンひとつとっても、窓から差し込んでくる光がシャイニーピンクの壁を輝かせ、パンツ一丁で踊っているだけのはずの絵面がファンシーになっている。ジョーカーとしてエレベーターに乗る際は、上から注ぐ照明を僅かに反射する茶褐色のエレベーターの壁をバックに、顔に塗りたくられた白と青と赤、緑色の髪の毛がくっきりと画面中央にお披露目される。ここで観客はとうとうジョーカーへの決定的な変身を目撃したという実感が得られ、その高揚が階段上のダンスにつながっていくわけだ。

1人の男が堕ちていく。ただそれだけの筋書きなのに、前半でその鬱屈とした環境で嫌悪を煽り立て、ラストに向かうにつれて鮮やかな景色が広がっていくのを見ていると、あわや悪に染まっていくことが美しいとさえ思えてくる。アーサーが経験するエピソードそれ自体は、大したツイストがなくとも、アーサーの心の移ろいはこうにも動乱と刺激に満ちている。そう思わせる魅惑をこの映画は多分に孕んでいるのだ。

(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics

「マレー・フランクリン・ショー」から見えてくる観客の姿

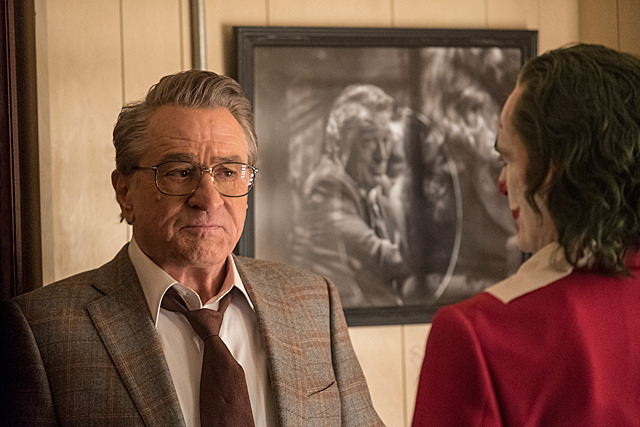

『キング・オブ・コメディ』で主演を務めたロバート・デ・ニーロが、今作では大物コメディアンのマレー・フランクリンとして出演している。コメディアンを夢見るアーサーにとっては、彼と邂逅を夢にまで見るほど望んでおり、その希望が打ち砕かれたことも、彼を狂わす一因として描かれている。

映画において、マレーは単に憎まれ役には留まらず、この映画を観ている観客を巻き込んだひとつのジョークとしての役割も併せ持っている。

コメディクラブで笑い続けるアーサーを笑い者にしたマレーは、アーサーから憎しみを買うが、そんなことつゆ知らず、反響があったことから「マレー・フランクリン・ショー」に彼を招き入れる。アーサーの番組出演が、この映画におけるクライマックスの見せ場になっていることは、まさに『ジョーカー』という映画の持つ精神を如実に物語っている。

笑い者にされたジョーカーは、私怨を抱えつつも、当初は1人のコメディアンとして登場する。軽快な身のこなしでマレーとの握手を交わした後、女性の出演者にキスをするという突飛な行為にまで及び、続いてネタ帳から陰惨なネタを披露する。どれも彼が面白いと思ってやっていることだ。出演当日に録画を見て1人リハーサルを行っていたのも、コメディアンとして大舞台に立てることを純粋に楽しみにしていたからだろう。

しかし、この番組に呼んだ側の思惑は、この奇妙な出演者の笑いのセンスを小馬鹿にすることである。ジョーカーの一般大衆には受け入れられ難いセンスが披露されれば、マレーは彼をイジることに徹している。そうした噛み合わない意図を持った両者が織りなすやり取りは、明らかに気まずい空気を生んでいた。

一方で、この居心地の悪いショーを観ている自分は、ある面では楽しんでいるのではないかとも思わせられる。そうした観る側の需要を理解しているのか、ジョーカーが証券マン3人を殺した犯人だと告白してもなお番組は止まらず、それどころか楽器隊は白けたテンションを演出し、マレーもあくまで番組のショーの一環としてジョーカーの凶行を批判する。「誰もが悪いわけではない」という大多数が少数に対してぶつける常套句の見返りに、マレーは射殺されてしまうわけであるが、ここまで全てが「テレビで巻き起こるショーとして映し出されていたこと」が克明に映し出される。

結局のところ、ジョーカーが壇上で復讐を遂げるところを我々が見届けるというところまでもが、この映画の枠組みに取り入られているのである。公然の場で虐げられし者が強者を殺すというドラマを我々(=『ジョーカー』の観客)は期待しており、「マレー・フランクリン・ショー」は言わば恰好の餌場というわけだ。悲劇的な出来事の蓄積によって変貌を遂げたジョーカー自身が、「善悪は主観によって決まる。笑いも同じだ」と述べていたが、観ているこちら側もその言葉の通り、観ている側なりの主観によってアーサーの変貌した姿を物珍しく眺めている。

世は常に不正を許さず、公平を重んじるかのような言説が覆っていて、「いじめ」「差別」「無関心」への忌避は誰もが賛同する。まるで加害者など存在しないかのように。しかし、このショーを眺めている我々は、アーサーではなくジョーカーを、ただのショーではなくその瓦解を望んでおり、それを客観視させる構造を入れたことで、こうした自己欺瞞が暴かれてしまう。そうなれば、もはや他人事ではいられない。

実際のところ、我々がアーサーがジョーカーとして舞台上で立ち回る姿に興味を持って臨む反面、彼本来のなり形はこの時点で完全に消え去ってしまっている。彼がテレビに出演する直前、トイレと階段の時と同様に、ダンスを踊っていたのが頭に残る。これはアーサーが大衆に向け、自らを完全にジョーカーに仕立て上げる動作のようであり、ここから大衆の視線を浴びる彼は、ピエロマスクを付けた市民たちから崇拝の対象になっていく。

しかし、ピエロマスクのデモの参加者は元よりアーサー個人など知る由もなく、ただ偶発的に起きた殺人事件を祭り上げたに過ぎない。アーサー自身もあの殺人事件がデモに結びついていくのを、テレビや雑誌越しに眺めていただけであり、富裕層への不満を標榜するわけでもなかった。「政治的な意図はない」ともはっきり言っており、終始この男には思想は流れていない。

最終的に警察車両から救い出されたジョーカーがまるで神のように崇められ、群衆が沸くあのシーンは、壮観な映像に惑わされてしまいそうになるが、このジョーカーに崇拝に匹敵する中身はない。それにもかかわらず、対立のシンボルとして担ぎ上げられた彼は、ジョーカーとして例の如く踊り、自らの血で作り笑いを浮かべる。

空虚な神の誕生の瞬間を描いたこのシーンで、終わっていれば、そのまま単なる悪の誕生として終わることができただろう。しかし、この映画はそうはなっていない。

(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics

アーサーが浮かべる4つの笑い

自らの顔にメイクを施したアーサーが、暗澹とした日常に対してのものなのかわからぬが、涙をこぼしながら、両の人差し指で口角を引っ張り上げる。このシーンが示すように、アーサーという男が作る笑いには、内面から自然と沸き出るものではなく、不自然さが見られる。

そして、作中で観られる彼の笑いのタイプを分けて考えてみると、このアーサーという人物の理解がしやすくなっている。

病からくる突発的な笑い

アーサー自身が携帯していた説明用のカードにある通り、脳に傷害を負っていることからくる笑いは、彼の悩みのタネである。

極めて突発的に起こるらしく、ソーシャルワーカーとの面談やその帰りのバスの中、はたまた電車で、ふとしたきっかけで笑いが止まらずに苦しむ様子が描かれる。痰が出ずに、乾いた音を発する喉の様子は、とても痛ましい。

また、精神的な動揺ないしは高揚もトリガーになっているらしく、コメディクラブで観客の前に立って緊張を味わった時、トーマス・ウェインに母親にまつわる真実を告げられた時、アーカム州立病院にてその確証を得てしまった時にも、苦衷を泣き声として出すことができず、笑うことしかできていなかった。

これらの不自然な笑いは他者からは白い目を向けられてしまうものであり、アーサー自身もネタ帳に「the worst part about having a mental illness is people expect you to behave as if you don’t.(病を抱えていることについて最もひどいのは、人々が正常であるように振る舞えと期待してくることだ。)」という文を書き連ねている。

社会性のために用いられる笑い

上記に挙げた突発的な笑いはコントロール不可能なものであるが、一方でアーサーは自分自身で意図して笑いを作る場面も見られる。

先述した冒頭の作り笑いもその一環で、同僚のランドルが小人症の同僚を笑い物にした際の大袈裟な笑いも、露骨なほど場に合わせるためのものだ。故に、容易に出し入れ可能で、同僚が見えなくなった瞬間に笑いを止めている。

ネタを作るために通っていたコメディクラブで発していた笑い声も、周囲のリアクションや笑いどころを探りながら発しているものであるらしく、彼自身の独特なジョークセンスもあって、明らかに周囲とはズレたタイミングで発されている。

周りがおかしいと感じる瞬間には彼は笑えず、なんてことない瞬間で笑いを出す。この描写から、アーサーが直面している社会とのズレを見出だせる。コメディクラブでネタを披露する際の緊張からくる笑いと、彼独自の感性に基づくジョークは、傍目から見れば奇妙だったことだろう。

そのせいで、マレーに揶揄われてしまうことになる。自分は当たり前のように感じていたことが、誰かから異常だと指摘される。こうした苦痛は、母が入院し、不安に陥っていたアーサーにとっては尋常ではないダメージになったはずだ。

妄想に浸っている時の穏やかな笑い

アーサーは、序盤の「マレー・フランクリン・ショー」を眺めている時には穏やかな笑みを浮かべ、妄想の世界に耽溺する。このように、今作のアーサーは幸福な時間を自らの頭の中で作り上げては、独り笑う、信頼できない語り手としての一面がある。

ザジー・ビーツ演じるシングルマザーのソフィーとのデートの際にも、唇を綻ばせ、優しげな表情を浮かべているが、これも実は妄想に過ぎなかったという事実が明らかになる。母親との関係が嘘で塗り固められたものだと知った彼は、現実に最後の拠り所を失い、とうとう妄想に浸ることすらできなくなっていったのだ。

頭の中では、マレーもアーサーへ親愛に満ちた言葉をかけてくれて、ソフィーも自身の犯した罪を英雄だと言って肯定してくれる。これらの妄想は、アーサーが過酷な現実から自らの精神を守り抜くため、自衛意識が働いたもののようである。

だから、そこから得られる笑みというのは、決定的に本物とは言い難く、虚しい。

(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics

これまでに挙げてきた3つの笑いは、つまりいずれも心の底から来る笑いではないということになってしまうのだ。

最後に見せる真の笑い

そうなってくると彼が本当の意味で笑うシーンはひとつもないのではないか、と思えてくる。

しかし、振り返ってみると、ひとつだけ彼が本当に笑っているシーンがあったと言える。それはラストシーンにおける「ジョークを思いついた」と言った時の笑みだ。

あのシーンは、一体時系列ではどこに組み入れられるのかが、疑問のひとつとして浮かんでくる。ジョーカーとしての誕生を描いたと思いきや、映画は終わらず、次の瞬間にはカウンセラーらしき女性とアーサーは向き合って笑っている。そして上の言葉が出てくることになる。

どうやら、映画そのものがこの冗談屋によるジョークに過ぎなかったのではないかと示唆されているらしい。最後の最後になって映し出されるのが、これまで語られていた物語より外側のレイヤーと取ることができるわけだ。そうなってくると、映画の中で起こった数々の笑みは丸ごと架空のものであり、本当に現実で笑っているのは、このシーンが唯一と言えるのではないか。

(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics

まとめ: 「あの」ジョーカーを否定し、「この」現実へ反撃を喰らわす作品

そもそもこの映画におけるジョーカーは、今までのジョーカー像を期待すると肩透かしを喰らいかねない。ティム・バートン版『バットマン』のように狂気に身を委ねた存在というほど不可解な内面描写にはなっておらず、寧ろ理解可能な動機ばかりで共感を誘い、『ダークナイト』のような知性は全く感じられず、彼が起こす犯罪はいずれも無計画に引き起こされたものばかり。刑事たちにいとも簡単に突き止められ、危なっかしく追いかけ回されてもいて、徹底して過去のジョーカーとは重ならない。

観る側は、孤独な男が巨悪に成長していく物語を追い求めてしまう。ところが、そんな幻想は彼の笑いと共に吹き飛ばされる。

ジョーカーが撒き散らした憎しみは広まり、やがてウェイン一家に襲いかかった。それはまさにあのバットマンを誕生させるきっかけとなるはずだ。作中では、ジョーカーがブルースと異母兄弟ではないかという疑惑が生じていたが、この展開で行けば図らずもバットマンの誕生にジョーカーが関与していたことになり、皮肉な縁で結ばれていることになる。ブルース少年の映像が流れ、「理解できないさ(You wouldn’t get it.)」という言葉が出ることから、これはジョーカーの考える筋書きらしい。ジョーカーとバットマンの関係にまつわるこの酔狂な捉え方も、幻想を打ち壊しに来ている。いや、もしかするとあの絶望に囚われた少年はヒーローならないのかもしれないとも考えられる。

劇中では、トーマス・ウェイン自身がペニーとの関係を否定しておきながら、アーサーが「素敵な笑顔だ。TWより(Love your smile. TW)」と書かれた写真を拾い上げるシーンがあったように、一体何が真実なのかが曖昧な描写も多い。アーサーの妄想癖も含めて、この不確かな描写の数々は、混濁した彼の思考に由来しているのだろうと思う。『ジョーカー』は、「ヴィランの誕生」という一本軸がありながら、全編に渡って尻尾を掴ませない仕掛けに凝っていて、観る側なりの解釈を可能にしているの点が面白いと思う。そして「社会が悪を生んだ」という論に乗るにせよ、それに反発するにせよ、全ては『ジョーカー』の掌の上なのではないか。

最後には、ジョーカーは病院の廊下に血の足跡を残し、逃走する。画面奥では破茶滅茶な動きで制止を振り切る彼の姿が、楽しげに人生の理を歌う曲”That’s Life”と共に、流れていく。

『ジョーカー』は観客に何をもたらしたのだろうか。思うに、「誰もがジョーカーになりうる現代社会の病理」だけではないだろう。それよりも、「あの」ジョーカーの誕生を望む我々に対して、「この」現実の光景を見せつけて、強烈な反撃を喰らわせにくることに今作の狙いがあるように感じられる。甘美なヴィランの活躍にうつつを抜かしていたら、重要な物事を見落としてしまうぞと身にしみて思わされるのだから。そういう意味で、この映画そのものがタチの悪い「ジョーカー(冗談屋)」と言える。

「マレー・フランクリン・ショー」のような娯楽を求め、誰かの悲劇を喜劇と捉えようと躍起になってはいないだろうか。あるいはジョーカーのようなシンボルに踊らされて、その実空疎なものを祭り上げてはいないだろうか。

そうした思考に突き落とすために、トッド・フィリップスが世に出した劇薬、それが『ジョーカー』というのがしっくりくる。ヴェネツィア国際映画祭においてアメコミ原作としては異例の金獅子賞を受賞した今作は、本年度の話題をかっさらい、公開後には熱視線が注がれており、今も様々な解釈がなされている。

悪徳を爽快に感じさせる瞬間があり、賛否分かれるのは当然だ。しかし、だからこそそれだけ観客に揺さぶりをかけてくる作品だと言える。『ジョーカー』は作品そのものに限らず、公開後の各々の受け取り方を注目してみるのも一興だ。

関連記事: DC原作の実写映画

今作は、あくまでDCコミックスのヒーローを同一の世界に置いたDCEU(DC・エクステンデッド・ユニバース)から独立した1本の映画として作られている。そうしたストイックな作風と、ユニバースもの特有の賑やかな世界観を比べてみるのも面白い。

▼『ジョーカー』の公開時点で、DC映画史上最高の世界興行収入を誇るヒーロー映画『アクアマン』

▼底抜けに明るいが、肝心のテーマは真面目に語るウェルメイドなヒーローコメディ『シャザム!』