こんにちは、人生で一度しか染髪したことがないワタリ(@wataridley)です。

今回は大人気スパイアクションシリーズの最新作「ミッション:インポッシブル/フォールアウト(原題: Mission: Impossible – Fallout)」をレビュー。

自分はこれまで観てきたアクション映画の中でトップを選べと言われたら「バーフバリ 王の凱旋」か「マッドマックス 怒りのデス・ロード」のどちらかで迷っていたと思います。

今作を鑑賞し、それらの作品とは異なるベクトルからの凄みを感じ、アクション映画を語る際には今作も外せないのではないかと思うようになりました。

トム・クルーズが体を張ることが一種のエンターテインメント化している今作では、現実とフィクションの境が曖昧になっており、そこが独自の強みを生んでいます。

内容に対する感想を以下にネタバレを交えて語っていきますので、よろしくお願いいたします。

83/100

緻密さと引き換えにダイナミズムを発揮した脚本

「ミッション:インポッシブル」シリーズは、毎回監督を変える慣例がありました。

第1作「ミッション:インポッシブル」はブライアン・デ・パルマのサスペンス色の強く硬派なスパイもの。

続く「2」はジョン・ウーが手がけたことによりイーサンのスタイリッシュなアクションにフォーカスした作風。

「3」はJ・J・エイブラムスによってチームプレイ要素の強まった手堅い作り。

「ゴースト・プロトコル」はアニメーション監督のブラッド・バードが拘った見ごたえのある画面が印象的で、自分にとってはシリーズで最も人に薦めやすい作品でした。

今回、クリストファー・マッカリー監督が前作「ローグ・ネイション」から続投したのは、異例なわけです。トム・クルーズとは、「アウトロー」「ローグ・ネイション」と「フォールアウト」で3回、主演俳優と監督としてタッグを組んでいることになります。

「ローグ・ネイション」は、オペラ上演中の裏側でそれぞれの思惑と行動が交錯する凝ったシチュエーションに、水中に長時間潜り続けるという緊迫した映像、洗練されたバイクアクションなど、シークエンスごとにバリエーション豊かで、最後まで目が離せない作品でした。これらを繋ぐイルサを巡るドラマというのも付帯して描かれています。

脚本家としてのキャリアも積んでいるマッカリー監督の手腕によって、イーサンらIMF、CIA、シンジケート、イルサ、MI6といった多数勢力をうまく整理しつつ、オープニングで旅客機にしがみつくような迫力の見せ場もきちんと取り入れられており、ファンからの支持も厚いように見受けられました。

今作も同様、多数の登場人物の利害が絡み合う脚本をとってはいます。ただ、「ローグ・ネイション」と比較すると、脚本には精密さをあまり感じません。

CIAのエリカ・スローンが自身の失態による落とし前をとくつけることなく幕を引いてしまうことには強い違和感を覚えましたし、3つのプルトニウムを回収するというプロットにも関わらず、うち1つはぞんざいに扱われてもいます。イーサンがIMFを裏切ったという疑惑も繰り返されすぎて、流石に食傷気味。

致命的に矛盾を生んでいるとまではいえないものの、派手なアクションシーンをメインディッシュに据えたことによって、フローレスな脚本とは言い難いです。

観た後で知ったのですが、今作は脚本を撮影しながら書き足していくという形式で作られており、実際にノリや勢い重視の作風を狙っている側面もどうやらあったようです。

そして、今作においてはそうした半ば勢い任せな話運びが非常にマッチしています。制御された脚本では実現しずらいイーサン達のなりふり構わない必死さや、荒唐無稽なピンチに身を投じる姿を印象付けることに成功していると感じました。

ジョン・ラークを追うべくロンドンの道なき道を駆け抜け、終盤のヘリにしがみついて起爆装置を奪還するため向こう見ずに危険を冒すイーサンの姿は、衝動的な画ですし、これを脚本で丁寧にお膳立てすると却ってインパクトが薄まりかねないでしょう。

自分が冒頭に挙げた「マッドマックス」と「バーフバリ」なんかも、リアリティというものに拘っていたら到底実現できないビジュアル的快楽を与えてくれています。

今作ではアクションシーンでもって物語をドライブしているがために、理屈っぽさというものが却って邪魔になる危険性も孕んでいます。一方で、スパイものである以上、単純なお話にもできない。

そこで、今作は視覚的な楽しさを優先したアクションに大掛かりな時間と労力を費やし、アクションパートの隙間に静的な会話劇を取り入れるといった大胆な構成に徹しています。

聡い判断だと思いますし、小難しい話でアクションを遮ることを極力防いだ観客ファーストな姿勢が見えて好印象でした。

(C)2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

観客を映画に乗せる演出力

そうはいっても、ノリや勢いによってアクションシーンを成立させる手法は、観客を置いてけぼりにしてしまうリスクも大いにあります。

いくら魅力的なアクションをお披露目したところで、どうしてこのキャラクターはこんな行動を取るのか?という疑問を生じてしまえば、それがノイズとなり、集中できなくなってしまう。映画としては好ましくない状況です。

今作は時間的にアクションシーンの比重は大きいですが、振り返ってみると従来のシリーズにあったような腰を据えての作戦会議はほとんど無いんですよね。

ウォーカーとジョン・ラークを捜索する時はウォーカーの妨害工作もあってハプニングの連続に対処していた印象が強く、ホワイト・ウィドウ達の一派とも「進路を塞ぎ警官を皆殺しにしてレーンを奪取する」と打ち合わせてはいましたが、履行されず。カシミールのキャンプに赴く前にも、2つのプルトニウムの解除と起爆装置の停止を同時に行うという阻止方法について確認した程度で、詳細にどう進めるのかはほとんど成り行きでした。

先述した脚本の勢いはアクションへ至る煩雑な道筋を極力排し、付随して緻密さも落ちています。それを巧みにカバーしているのが、今作の演出です。

物語は「核による脅威」「前妻のジュリアへの罪悪感」「レーンとの因縁」を映す悪夢にうなされていたイーサンから幕を開け、恒例の消滅するメッセージによる作戦説明。その後ルーサーを助けた結果3つのプルトニウムを失い、ジョン・ラークにまつわる情報を重要人物を嵌めて聞き出すというところまでがオープニングでした。

ホメロス著のオデュッセイアは、その題名が火星に取り残された宇宙飛行士が過酷な環境に耐え長い時間を経て地球に帰還する映画「オデッセイ(原題はThe Martian)」の由来になっているように、「長旅の末元居た場所に戻る」ことを示唆するアイテムです。これは悪夢と合わせて、ラストにジュリアと再会し、同時に彼が核の脅威から守らねばならないという意識を持っていることを最初に観客に伝えています。

自分のせいで苦しい思いをさせた妻や人質にされた仲間を救おうという心理が、軽やかに冒頭で済まされており、「フォールアウト」を避けるための彼の行動に説得力が宿ります。そして、中盤終盤では彼はほとんど自分の心情を語りません。これらはアクション娯楽作たる今作を不必要にウェットにはさせず、行動には説得力を持たせる人物描写です。

また、チームで連携して敵を罠にかけるという何気ないシーンも1作目への懐かしさを感じる一方、スマートな手段で同時に観客も騙しています。場面が当該のシーンに切り替わった時、最初に映りこむのが、CNNニュースのキャスターなんですよね。この映像がはじめにさりげなく映りこんでくるため、観客は知らず知らずのうちにそれを前提知識として入れ込み、この後のやり取りを追うことになります。デルブルックの驚きと観客のそれはシンクロし、映画の外で観る私たちはとても気持ちよく騙されたことに膝を打つわけです。

ついでに、ここでのチームプレーの気持ちよさも後の展開への布石になっています。彼らの結託を映画の冒頭で見せることにより、のちにパリでイーサンの動きと噛み合ったサポートを裏で行っていたとしても唐突さはまるで感じさせないようになっています。

これらの演出力によって、台詞で直接的に語らずとも、アクション描写の必然性がうまく描写されきっていることがわかります。

ホワイト・ウィドウの一派と打ち合わせた例の作戦についても、イーサンの後ろ姿にフォーカスしたサイレント風の映像で観客の胸騒ぎを煽り、その不安を覆すという2段構えでした。まるでジェットコースターの上昇と落下のようなお決まりの演出ではありますが、カーチェイスで勇ましく逃げ回るイーサンの姿を観ているうちに生じる開放的な気分が着実に引き立てられるわけです。

付け足しながら撮影していたという脚本の穴をクレバーな演出で補い、物語のスペクタクルを引き立てた手腕には驚かされるばかりでした。

(C)2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

『M:i – Fallout』のイーサンは神と人間のハイブリッドヒーローである

今作の魅力は何といってもアクションを置いて他にはありません。

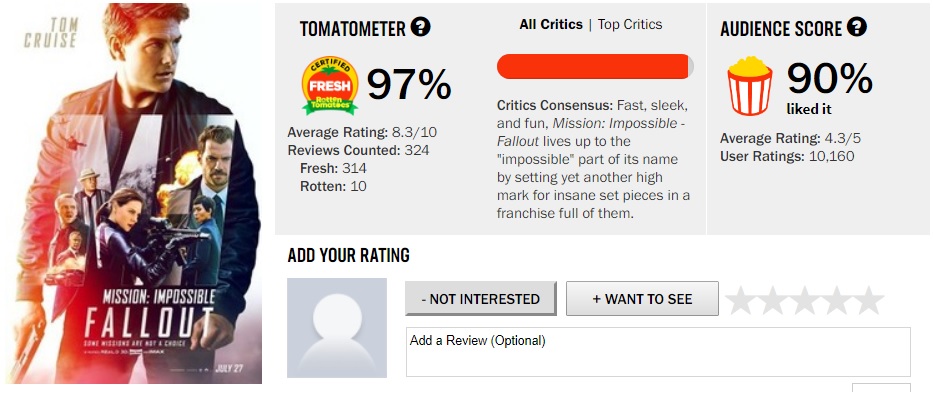

大手レビューサイトのRotten Tomatoesではトマトメーター(批評家による高評価の割合)が97%という圧倒的な支持も多くが映画のアクション性について語っているところです。

(Mission: Impossible – Fallout(2018) – Rotten Tomatoesより引用)

なぜ、こんなにも観客は引き付けられるのか?

思うに、アクション映画のアクション映画たる要件「動きで人物を語る」というスタンスが徹底されているからです。

上述したように、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントは目の前の人命をも助けるといった性格が冒頭に語られており、それが劇中ブレることなく貫徹されています。

でも、よくよく考えてみると、これって言葉にしてしまうととても単純で、下手打つと人物描写に深みがないとも取られかねないキャラクターだと思うんですよ。

古今東西、人助けをするヒーロー像というものは、飽きるほどに語られつくしてきました。多くの神は、人々を救う逸話が語り継がれ、神秘性と存在意義を持っています。歴史上英傑と語られる偉人にしても、革命を起こし民を救った等の功績から、今も尚その名前を記憶されています。

彼らは人格者として語られる一方で、それ以外の要素を削ぎ落して語られがちな側面を持っています。好きな食べ物は何か、奥さんとはどんな会話をするのか、年収はいくらでどれだけ趣味に使ったか、といった人間臭さを助長する情報は、大衆が望まぬが故か、インパクトを残す武勇伝に比べても、選択的にマイナーに扱われてしまいます。

冒頭に挙げた「バーフバリ」もアマレンドラ・バーフバリの人間臭い弱点といったものはおそらく意図して省略され、彼の豪傑なエピソードが印象づくような設計になっています。

そこへいくと、イーサンという人物は映画の中で国家と世界の安寧のために死力を尽くすこと自体には根本的に疑問を持っていません。ここに、極めて非人間的でいかにもフィクションめいた匂いがあると思うのです。

言ってしまえば、これは神話上の高徳な神のようであり、共感というよりも畏怖の対象として捉え、結果として現実と切り離された「お話によくでてくるヒーロー像」に落ち着いてしまうことだって大いにありえます。

(C)2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

しかし、彼の放つリアリスティックなアクションが、彼を超人的な能力を持った架空の存在としては定義させないのです。

肩入れしてしまいたくなるほどのイーサンの全力走り。ハラハラさせられっぱなしだったヘリコプターに壮絶な表情でしがみつく姿。

イーサンはたしかに武器の扱いに長け、どんな他人にも成りすまし、不可能な任務を遂げる英雄ではあるのですが、フィクショナルな超人などではなく、息を切らし、必死な顔を見せる我々の延長線上にある人間なのです。

スタントダブルを極力排して実地で撮影したと思しきリアルな映像は、トム・クルーズと実際に起こっている出来事の化学反応を実直に撮りきっており、生身の人間が行っているリアリティがフィクションとの境を曖昧にしています。

パリの上空からHALO降下するシーンでは、なんと落下開始から着地までをワンカットで映しており、イーサンの緊迫感が観客のそれとものの見事に重なってきます。

他方、レーンを奪還する際にはイーサンの胸の内は秘めたまま、彼のカーチェイスを見守ることとなりますが、ここでもトム・クルーズが険しい表情を崩さず、真剣に胸中を察せられます。

ロンドンでの全力疾走は、トム・クルーズの全身を使ったパフォーマンスが、イーサンの世界を救う気概をありありと表しており、まさしく虚構と現実が溶け合っている場面でした。

ヘリコプターのシークエンスは、ドキュメンタリーかと見紛うかのような写実性が宿っていました。多彩な角度でトム本人や機体を映しながらもブレるカメラ、プロペラの回転音、激しく風に靡く衣服や髪からは嘘がまるで感じられませんでした。グリーンバックを背景に演技をさせている映画では絶対にこうはならないでしょう。

「トム・クルーズ=現実」と「イーサン・ハント=虚構」の境が何度も消失するような瞬間が映画として切り取られていたことに、今も不思議な感情が沸いてきます。

今作は、イーサン・ハントという英雄的な人物を、トム・クルーズが体を用いて肉付けし、アクションは超人ではなく人間が挑んでいるという印象を与えることに成功しています。単なる神話でもなく、はたまた人間ドラマでもないそれら2つを複合したハイブリッドアクション大作になっているのです。

今作のヴィランであるウォーカーを務めたヘンリー・カヴィルは、まさしく人智を超えたスーパーヒーローを演じた経歴があります。彼をイーサンと敵対する役に置いたのも、こうした無欠のヒーロー像を人間臭いイーサンが打ち倒すというニュアンスがもしかしたらあるのかもしれないと思いました。

まとめ

「ミッション:インポッシブル」シリーズが他のスパイアクションムービーと一線を画している理由は、トム・クルーズ自身が挑むアクションにあるのだと再認識させられました。

更に、そこにクリストファー・マッカリー監督の持つ大胆かつテクニカルな映画作りの手法を混ぜることで、今作は荒唐無稽にも思えるアクションを観客に適切に伝える質の高い娯楽作になっていると感じました。

ビッグバジェットが時折陥ってしまう、大げさなアクションを陳列し続けるような動画にはなっていません。きちんと物語と登場人物に呼応したアクションを訴えかける映画になっているのです。

彼らをサポートしたスタッフ、キャストにも拍手を送りたくなる大作でした。

結末を観るに、シリーズはまだ終わらないようです。次回作は下手するとトム・クルーズが還暦を迎えたころに公開されるということもありえるわけですが、今作に至るまで作品の勢いはインフレーションを続けているため、やはり期待せずにはいられませんね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

[…] ワタリドリの手帖 トム・クルーズがフィクションと現実の境を曖昧にする… […]