アイキャッチ画像: (C)2019 閉会宣言

こんにちは、最近絵を始めたくなっているワタリ(@wataridley)です。

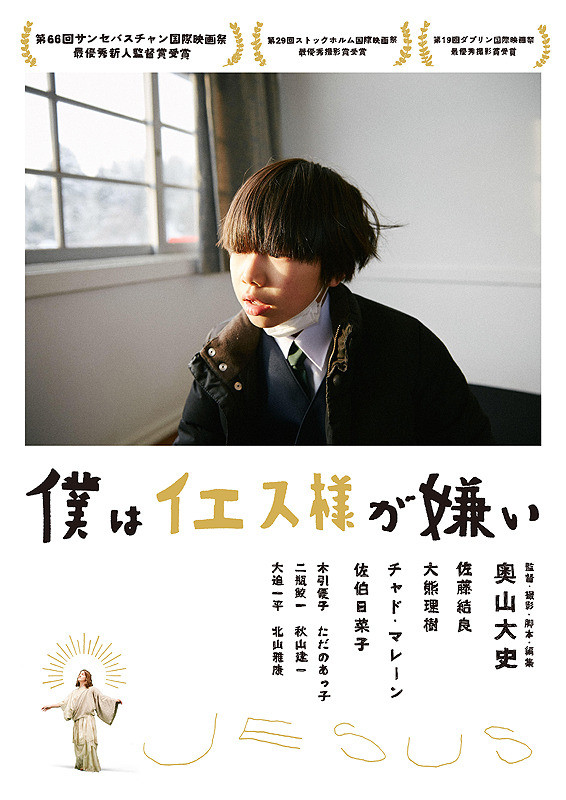

今回は映画『僕はイエス様が嫌い(英題: JESUS)』の感想を書いていきます。

監督は奥山大史。青山学院大学在学中にこの映画を撮ったそうです。監督自身がミッション系の学校に通っていた経験から着想を得て、今作を製作したとのこと。

タイトルからわかるように、映画は主題として宗教を扱っています。

率直に言って、自分自身は特定の神を信仰しているという自覚なしに生きてきましたし、おそらくはこれからもそうだろうというある種の距離感を宗教に覚えていました。

ところが、この映画が描き出す信仰とは、決して信心深いとされる人でなくとも響いてくる、普遍性を持っていたのです。主演を務めた佐藤結良を介して、自分が感じたことを書いていきます。

『僕はイエス様が嫌い』鑑了。信教を知り、戸惑い、使いこなす小学5年生の少年を介して、信じる事の難しさを痛感させられる一作。定点カメラに代表される静けさが全編を覆っているからこそ、ある部分にて顕現する結良の情動が後に残る。信仰の辛さを描くばかりではない、一条の光を見せる結末が見事。

— ワタリdley🕊 (@wataridley) June 11, 2019

以降はネタバレを含む内容となっておりますので、未見の方はご注意ください。

80/100

抑制された画面作りと、その解放

映画を見終えてまず抱いたのは、コントロールが実によく効いた映画だという感心だった。

この映画は全体を通して、静的で飾り気のない画で構成されている。多くのシーンは、物語のプロタゴニストたる星野由来(=佐藤結良)を中心に捉えた映像である。初めて雪が降り積もる地方へやってきた時の不安を、彼は台詞ではなく顔で物語る。周囲が礼拝する中、初めて触れる文化に戸惑いを隠せない時も、彷徨う手の動きや瞳の揺れから、彼が覚えている違和感を読み取ることができる。

異文化に放り込まれた彼の顔が、些細な体験で豊かなものへと変わっていく様子は、誤魔化さず丸々と映し出される。それがこの映画の最大の魅力だ。

食卓やおばあちゃんの部屋などにおいては、カメラはお決まりの構図を切り取っている。食卓であれば由来が奥にいて、両側に両親と祖母が向かい合って座っている。祖母の部屋では破けた障子が左奥に映るような画を見せる。その日常的な風景が変化を見せることはない。

故に、そんな中で唯一変化を見せる由来の表情は、些細なものであっても印象深く目に残る。大隈和馬(=大熊理樹)と出会い、友達が出来たと語る食卓の一幕における由来のほぐれた表情は、こちらを安堵させてくれる。

逆に変化がなく滞っている感じさせる描写もある。由来が朝の礼拝に向かうシーンにおいては、奥に伸びていく廊下から生徒たちの後ろ姿を捉える映像が2回ほど流れていたが、ここでは2回とも由来は他の生徒たちに遅れを取っていた。彼が一向に異文化と解け合うことができず、苦労しているということがひとつふたつの画で理解できるわけだ。

ワンカットで語られるシーンなどにおける会話も、現実に存在する日常を切り取ったかのような感覚を抱かせる。由来と和馬が2人で人生ゲームを遊ぶ様子はそこそこ尺が取られているが、カットで割ったりせずに日常会話は垂れ流される。2人の子供が喋っているような自然な表情には心地よさすら覚えてしまう上に、会話の中に彼らのパーソナリティを忍ばせているのも憎い演出である。和馬は人生ゲームの駒から自身のラッキーカラーが青であることを口にするが、これは後々の由来の行動に影響を与える。一方、金銭管理があまりうまくはないことや、最後までゲームを遊ぶことができないという由良の発言からは、彼の傾向性を窺い知ることができる。更には、この人生ゲームのやりとりは和馬の別荘に行くという場面転換にもしっかり貢献しているわけで、映画全体においてこのシーンが担う機能にも全く抜かりがない。

そして、これらの日常風景的な画面を経ているからこそ、慣れきった観客の目には別荘で遊ぶ彼らの姿がドラマチックに映るわけだ。この場面では、カメラは彼らの姿を追うようにして揺れ動く。由来と和馬の心からの喜びが動的なカメラワークによって一層引き立てられている。被写体である雪景色は美しく、雪で遊ぶ無邪気な子供の姿が愛おしく思えるのも、それまでの抑制的な画面をここで一気に解き放ったからにほかならない。2人の楽しいひと時が物語における絶頂に位置付けられたことによって、その後に起こる理不尽が到底受け止められないという感覚に陥る。

抑え込まれた映像が解放される瞬間はこの他にも、和馬の悲惨な姿を目の当たりにした後逃れるようにして走り出す場面も該当する。こうしたシーンが引き立つのは、それ以外のシーンでは徹底して由来のあからさまな感情の発露を描かず、何気ない会話や仕種、あるいは表情といった部分でたしかに心情を汲ませる情報の制御が効いているからである。

そして、それを可能にしたのは言うまでもなく主演を務めた佐藤結良の「語らずして語る」寡黙で多弁な表情の妙であり、またそれを信頼して映画全体を構築した奥山大史の手腕であろう。氏は今作において監督のみならず、脚本・編集・撮影も兼任している。様々な利害関係者と調整を図り、かつ最高の責任を負うたいへんな立場でありながら、そうした技術的な面での手綱を握って映画を形にしてみせた彼が、当時大学生だったというのだから類稀な驚きを覚えてしかるべきだ。

(C)2019 閉会宣言

信仰の難しさと、その意義を内包した普遍的なテーマ

以上述べてきたように、今作は映像面でも技巧が十分に凝らされ、演者の芝居から幅広く感受することもできる見ごたえある作品になっている。それと同時に、今作が語らんとする主題にも唸らされた。こちらについても振り返っていこう。

子どもの頃に起こる奇跡は神様のおかげだった

冒頭に語った通り、自分自身は特定の宗教を信仰しているわけではなく、そうした超常的な存在も今は信じてはいない。

しかし、今作はそんな自分に対しても、「神様がいる」という子どもの頃に抱いたあの感覚を思い出させ、かつ今の自分に「信じる」ということを再考させるきっかけを与えてくれた。

松任谷由実(当時は荒井由実)の「やさしさに包まれたなら」でも歌われていたあの感覚が、映画の前半部分で丹念に描かれている。同曲は宮崎駿監督のアニメーション映画『魔女の宅急便』の主題歌として起用されていたことから、知っている方も多いだろう。

小さい頃は神さまがいて

不思議に夢をかなえてくれた

(荒井由実「やさしさ包まれたなら」より引用)

子どもの頃に経験した奇跡は、偶然というあいまいなものとしてではなく、神様のような存在の働きかけがあったような感じがするものである。買ったお菓子で当たりが出た時、席替えで仲のいい友達と近くになった時、クリスマスで欲しかったプレゼントが手に入った時、そこには自分を見守ってくれる存在がぼんやりとあるような気がしていた。

一方で、そうした存在に対する疑問も同時に持ち合わせていた。当初は礼拝に消極的かつ懐疑的で、祖母に神様の存在について尋ねていた由来のように、その存在は気になるものだ。いるかどうかもわからない神様をどうして人は信じるのだろうかとは当然思うし、その答えを求めたくもなる。

人は古来より、自分たちの知識で説明しきれない現象を神様のおかげ、神様のせいにして落としどころを見つけてきた。そして、自分の持てる力ではどうしようもないという時には、神様に祈ってきた。今作において、学校に馴染むのでもなく心あくがっていた由来が神様の存在を欲したのは、友達を望んだその時である。

由来が祈りを捧げると、小さなイエスが出現し、彼の望みを叶えてくれるようになる。初めて祈りを捧げた場面で、映画のタイトルが表示されることを見るに、この映画はまさに由来の信仰を以て始まったともとることができる。それぐらい映画にとっては重要な場面なのだろう。

イエスのおかげで友達が出来て以降、「お金が欲しい」「流星群が見たい」といった願いも叶っていくことになる。そして由来の中に在る神様の存在も具体化される。ある時はお風呂場で、またある時は紙相撲で遊ぶ様子からは、由来がイエスを一種のイマジナリーフレンドとなっているような印象を受ける。ここでは信じれば信じるほどにその存在がはっきり「見える」ようになるという信仰の性質が視覚化されている。

このようにイエス様に祈りを捧ぐことで得られる効用を描いたのが、この映画の前半部分である。まず神様の存在を必要とした時に、はじめてその存在を信じるようになるという人類共通の事象を描き、起こるすべての現象を神様のおかげと捉えるようになる。崇拝者が真っ新な感性を持った子どもであれば、なおのことである。

しかし、世界は人の思い通りには動いてはくれない。残酷で不条理で無情な出来事がいくつも起こる。後半に差し掛かったところで起こる転換点によって、その現実を辛くも思い知らされる。

(C)2019 閉会宣言

神様に裏切られた時、尚も信じるものとは

起こるすべての出来事が小さなイエスのおかげであった由来にとって、その逆に悲劇もまた神様のせいになる。

事故に遭った和馬を見舞いに1人で病院を訪れた日、由来は和馬自身の悲惨な姿を目の当たりにするばかりか、母親の激しい叫びも目撃する。食前にお祈りの時間をきちんと取り、常に笑顔を絶やさなかった彼女の姿が無残にも崩壊していく様を見せつけられることとなってしまう。逃げ出すように走り出した由来の姿は嫌でも目に焼き付く。

結局、クラス全員で捧げたお祈りの甲斐もなく、和馬は帰らぬ人となってしまう。イエス様のいない浴槽で独り水に浸かる由来も、先生に対して「意味なかった」とぶつけかける由来も、そうした現実に対する絶望が漏れ出しているようで、見ていて辛いものがあった。

あれだけ祈ったのにどうにもならなかったという虚しさは、イエス様に対する怒りとなって最後に噴出することとなる。聖書を叩きつける行為には、彼がこの信仰に別れを告げるという意味が含まれているように思えてならない。

信じるだけでは現実が変わらないという無情な光景を見せつけられたようで、悲痛さに満ちている話である。作中では小さなイエスのおかげで由来は友達と出会い、千円札を手にし、流星群を見ることができたように当初は描かれてはいた。だが、それは見方を変えれば、ただの偶然に過ぎなかったと言うことだって出来てしまう。

実は、由来がイエス様を心底信じているわけではないことは、作中些細ながらも描写されていた。周囲が祈る中で、なかなか手を合わせようとしない様子は、別荘のエピソード等を筆頭にしばしば描かれている。和馬が事故に見舞われる前に、神社で願掛けをする場面にもそれは見られる。和馬がキリスト教式の手合わせをしていたのに対して、由来は手をたたく形で祈っており、これが思い返すと不安の前兆として映る。和馬は敬虔なクリスチャンの母を持つ身であり、礼拝のポーズを一貫させる。しかし、由来はここまで小さなイエスをあくまで必要に応じて利用してきたが故に、信仰心の脆さが見え隠れしてしまっているのである。

信仰心が強ければ強いほど、呼応してその対象の存在は大きくなる。しかし、由来は実利的に小さなイエスを使いこなすばかりに、肝心の局面においては信じ通すことができない。最終的にイエスを叩く行為には、信じ通すことの難しさが汲み取れる。

では、由来はイエスを捨て、拠り所を一切失ってしまったのだろうか?映画のラストカットにおいて、その答えが示されている。

映画のファーストカットでは、障子を突き破って「何か」を覗き見る老人(由来の祖父)の姿が映りこんでいた。呼応するようにして、最後には由来が障子を覗き見るという反復・対比がなされている。

由来の祖父は晩年は意識が薄れていたようで、障子を突き破る行為もその一環ということが祖母の口から語られていた。彼もまた日曜礼拝に来ているクリスチャンだったようであるが、最終的には仏壇にまつられている事実から見て、由来と同様にイエスへの信仰からは離れたのではないかと推察できる。障子を張り替える前に、長年寄り添っていた祖母が目を潤ませて仏壇を眺めるシーンがあったが、それほどに固く結ばれた関係だったのではないかとも思えてくる。

由来は、そんな祖父がへそくりとして隠していた千円札を祖母から受け取り、ある時までは持て余していた。その千円札を使うことになったのは、和馬のラッキーカラーである青い花を購入する時である。最後の挨拶と祈りに臨む前、人生ゲームの際に聞いた些細な言葉から、由来は和馬のために既にあった献花を差し替えた。

そしてお別れの挨拶として読まれた文章が、彼の和馬への心情を思わせる内容になっていて興味深い。別れの挨拶として読まれている文章は、聞いてみると現実にはもういない友達を送り出す言葉になっていない。寧ろ「また会おうね」という文言で締めくくられており、和馬の存在が依然として由来の中に残り続けることを示唆している。

加えて、あの夜には流星群を見ることは叶わなかったという事実がさりげなく明らかになっている。由良の口から語られたのは、代わりに2人で流星群を見たフリをしたという思い出だ。嘘が混じっていたとしても、由来は和馬との楽しい思い出としてそれを持ち続けていたかったのだろう。

このように、千円札、青い花、別れの挨拶、見られなかった流星群から、由来の中に残る和馬の存在を知ることができる。つまり、この場面で直後にイエスを叩いた行為を以て彼は小さなイエスの信仰を放棄すると同時に、和馬との思い出を信ずる決意していると言える。

そう解釈すると、あのラストカットの光景はストンと胸に落ちる。障子を破った先に広がるのは、初めて出会った日にサッカーをしている2人の姿。空撮で雄大に映されるそれは、とても清々しい。和馬の存在は、由来によって信じられる。彼はそれを折に触れては和馬の存在を思い出していくのだろう。

晩年の祖父が障子を破って見ていた景色もおそらくは長年共に暮らした大切な人との思い出だったのではないか。

信じることはたいへん難しく、いとも容易く裏切られてしまうことだってある。しかし、在りもしないことを信じることで救われる瞬間だってあるのだ。

小学生の視点から、神様の存在を描き、一旦はそれを否定するも、信仰の持つ実利的な側面を浮かび上がらせた今作の着地には唸らされた。訴求力のあるテーマを伝えつつ、また普遍的な話になってもいる。誰もが由来のような出来事を経験しているからだ。

(C)2019 閉会宣言

まとめ: 奥山大史監督の次回作を祈る

今作はかなりの小規模公開となっており、これを書いている現在では全国で4館しか上映館が見当たらない(順次上映館は追加されている)。

あまりに勿体ない状況だと思う。今作が掲げているテーマはもっと広い範囲に響きそうだという期待や、実際に見た自分が得た満足度からそうした気持ちになっているというのも勿論ある。ミッション系の学校に通っていたという何気ない日常から生み出された今作の物語は、だからこそありふれた人の心の在り様が内包されている。

だがそれ以上に、奥山大史監督の今後の作品への興味や、こうした作品が次々と芽生えていく土壌が出来上がってほしいといった望みが大きい。監督は現在は就職して一般企業で働いているらしいが、彼の手腕がまた映像作品にて発揮されることを願いたい。

叶うかどうかもわからないが、それこそ今はただ信じることしかできない。だから、再び彼の名前をスクリーンで観られることを祈ることにする。