こんにちは、オープンワールドゲームのこれからに期待しているワタリ(@wataridley)です。

今回はPS4/Xbox One専用ソフト『レッド・デッド・リデンプション2』(以下『RDR2』)のレビューを行なっていきます。

前回では序盤をプレイした時点での第一印象を記事にしました。

今回は一通りのゲーム内要素に触れてクリアした上での振り返りとなっております。

なおストーリーの核心や結末に係るネタバレはありませんが、ゲームの基本システムやプレイした感触については詳細に書いておりますので、事前情報を一切入れずにプレイしたいなどの方はご注意ください。

目次

今作が提供している遊び

多彩なシチュエーションに置かれるメインミッション

『RDR2』では基本的にメインミッションを進めていくことでストーリーを追い、その結末を見届けることでゲームクリアとなる。

ミッションは数も種類も豊富で、どれも異なるシチュエーションとロケーションで行われる。主人公がギャングである都合上、その多くは撃ち合いを含んでいるものの、同行するキャラクター次第で会話の毛色が変わり、そこに至るまでの過程も様々あるため、決してマンネリを感じることはなかった。

西部劇らしく街中でギャングと抗争するものから、富裕層になりすまして豪華客船に乗り込む潜伏劇、酒場で起きたいざこざに乗じての殴り合い、銀行強盗や列車強盗、家畜の群れの横取り、仲間の脱獄の手助けなど、考えられうるシチュエーションはすべて体験することができる。普段は基本的に別行動のギャングメンバーが一堂に集結し、敵地へ赴いていくミッションでは『マグニフィセント・セブン』や『荒野の七人』を思い起こす映像が展開し、思わず手に汗握った。

メインミッションは基本的にリニアな作りとなっているが、中には行動や作戦を選択できる場面もある。例えば隠密行動を取るか、正面突破を選ぶかによってその後の展開は様変わりし、キャラクターのボイスパターンや報酬の量なども応じて変化する。選択次第で名誉レベルが上下することもあり、受動的になりがちな作りの中でもプレイヤーの裁量に委ねることで、新鮮味を付与しようという試みが見られる。

メインミッションは上述した通り色とりどりの内容で、かつ映画のワンシーンのような見せ場も盛り込まれており、最後まで飽きとは無縁だった。

何をしても構わない放浪の旅

メインミッション外での活動、いわゆるフリーロームにおいてプレイヤーが取れる選択肢はかつてないほど多様だ。

フィールドで出くわす動物は狩ることかでき、更にそれは装備品や料理のクラフト材料になるため、メインミッションそっちのけでやることが多かった。

狩りは想像していた以上に奥深い。動物は草食動物、肉食動物によってアーサーを見かけた際の行動が異なっている。鹿は足音を察知した途端に怯えて逃げていく一方、熊やクーガーは襲いかかってくる。用いる武器によって仕留めやすさは異なってくる上、鉛玉を不用意に打ち込みすぎると取得できる毛皮の質が劣化してしまう。弓や投げ縄で仕留めると質を落とさず狩りができるものの、銃に比べて対象へのリーチが短く、到達速度も遅いため、距離を詰めるのには慎重にならざるを得ない。そもそも個体によって毛皮の質は異なっており、事前に観察しておく必要もある。

このように「狩り」という一要素をとってもひとつのゲームとして成立するほどに作り込まれている。100時間近くプレイしてもなお、狩りのシステムや動物の生態の全容を把握しきれてはいない。

更に川では釣りを行うことができる。釣った魚はキープするかリリースするかを選べるようになっている。餌やポイントによって釣れる魚は当然異なってくるらしく、湖ならばボートで中腹まで移動して釣りに勤しむ場面も出てくる。

釣りや狩りで得た食材は焚き火を利用して調理することができ、香辛料と組み合わせることで効果的な回復アイテムになる。クラフトでは武器弾薬の加工や薬品の生成も行え、ゲームを有利に進める準備は充実している。

フィールドで出会うのは野生の動物ばかりではない。野盗に脅されたり、困っている人に出くわすこともしばしば。野盗は返り討ちにし、逆に死体から追い剥ぎするのが恒例だった。人の窮地を救えば、お礼を貰えることもある。逆に更に痛みつけるサディスティックな楽しみ方だって人それぞれだ。

人の集まるところでは、トランプゲームが開かれていたりもする。ゲームは専用の画面に移行するのではなく、これすらシームレスに入っていくことができ、他のプレイヤーと言葉や視線を交わしながら興じられる。ミニゲームはこれまでゲームの中で他と区切られて配置されるのが常だったが、『RDR2』はトランプゲームやフィンガープリント、ドミノなども普段の行動とひとつなぎになっており、決して浮いていない。

サブミッション「見知らぬ人」や旅の道中では、個性的でアクの強いキャラクターも見かけることになる。ラジカルで行動派な化石研究家、ハイテンションで危なっかしい言動の芸術家、兵役時代に足を失った友好的なご老人、森の中で集団自殺する宗教団体、家に招き入れてくれるがどこか怪しい男女ペアなど、我が道を行く彼らとの出逢いを経るうちに、この世界には様々な人間が好き好きに生きていることを思い知らされる。

人通りの少ない夜中に良からぬことを考え、偶然見かけた牧場を襲い、家畜から良質な肉と毛皮を戦利品として頂戴するといった犯罪に走るのもまた自由である。

行動範囲が厳格に定められているメインミッションとは対照的に、自らやりたいことのために馬を走らせるフリーロームはとても心地いい。決してマンネリを感じさせない劇的な出来事がマップ上に数多く配置されており、未だに底が見えない。

ゲームを超えたもうひとつの世界

『RDR2』の極限までにリアリティを突き詰められた世界がプレイヤーにゲーム以上の重みを味あわせる。以前の感想で自分はそのように書いた。

それはクリアしてからも変わっていない。それどころか序盤を終え、幾多もの出来事を追ううちに、時折リアルな頭痛にさえ襲われた。

オープンワールドというジャンルが長年追求してきたであろう原寸大の世界構築。『RDR2』はそれと向き合い、今までと変わらぬ愚直な手法でそれを成し遂げた。

以下に世界を生きたものへ仕立て上げている諸要素を書き記す。

オープンワールド史上最高峰のグラフィック

『RDR2』の世界は主に自然ばかりが広がっている。これは同じくロックスターゲームズ製の『グランド・セフト・オート』シリーズとは対照的だ。

では何もないのかと問われると、それは違うと断言できる。

この世界は現実そのままかと見紛うほどの風景だ。緑豊かな森林、草原、遠方に見える雪を纏った峰々、眩しく照る日光といった自然風景は、都会に暮らす自分にとっては却って新鮮に映る。文明社会による手垢がついていない澄み渡った空気の中を馬で闊歩することは、もうそれだけで楽しい。

主人公アーサーが着ている服の皺や革の光沢、使い古した帽子の細かな傷やよれ具合などもこの風景の一部となって、「ただ自然の中を人が移動しているだけ」なのに、プレイヤーの視線と意識を奪い尽くしてしまう。他の人々の装いからも、衛生状態や経済的裕福度、当時のファッショントレンドを読み取ることができるため、ディティールに至るまで注意を払いたくなる。羽虫が集っている人物や馬などを見ると、思わず嗅覚が働いてしまうほどだ。

また、この世界はただ外見が美しいだけではない。きちんとそこには種々様々な動植物が生息している。アーサーが勢いよく馬を走らせれば、近くにいた鳥は羽ばたき、鹿や兎などは気配を察知しする。鳥は青空に浮かぶ黒い粒になって、羽を滑らかに上下しながら遠くへ消えていく。草食動物はのどかな様子から一変し必死に狩人から逃げ回る。

約300種類ほどの動植物には、どこでも見かけられる一般種からよく探さないと見つからない希少種、また特定のテリトリーにしか出没しない伝説の動物などが存在している。動物や人間の死体につられてスカベンジャーが姿を現し、熊はこちらを見つけて大きな鳴き声を発して即座に襲いかかってくるなど、行動のパターンはそれぞれ個別に作り込まれている。自然描写は大規模かつ、丁寧なのだ。

厳しい雪景色が広がる序盤以後は、泥のぬかるみが印象的な小町バレンタインをはじめ、魚が泳ぎ空の光を反射する河、ワニが生息する沼地、大きな湖とそのほとりにあるもの寂しげな家屋、赤い土埃が舞う乾いた街、森林地帯の中に切り拓かれた新興の観光街、人里離れたところにあるギャングの隠れ家など、豊富なロケーションを旅することができる。

正直なところ、巷のオープンワールドゲームでは新鮮な気分でいられるのは序盤だけで、あとはマンネリ化の一途を辿る傾向が強いと感じていた。しかし『RDR2』は様々なバリエーションが自然の中に確かに存在しており、そこに住まう動植物の種類や特徴も異なっている。ランダム性の強いイベントと合わさって、ただの見掛け倒しではない、中身の伴った世界なのだと認識できた。お陰でまるで飽きを感じることなく最後までプレイすることが出来た。

きちんと「営み」のある社会

主人公アーサー・モーガンは、義賊を自称するダッチギャングの幹部。司法から追われるギャング一行は人里から離れた場所で密かにキャンプを設営し、そこで生活を送る。

このキャンプこそアーサー、しいてはプレイヤーにとってのホームである。

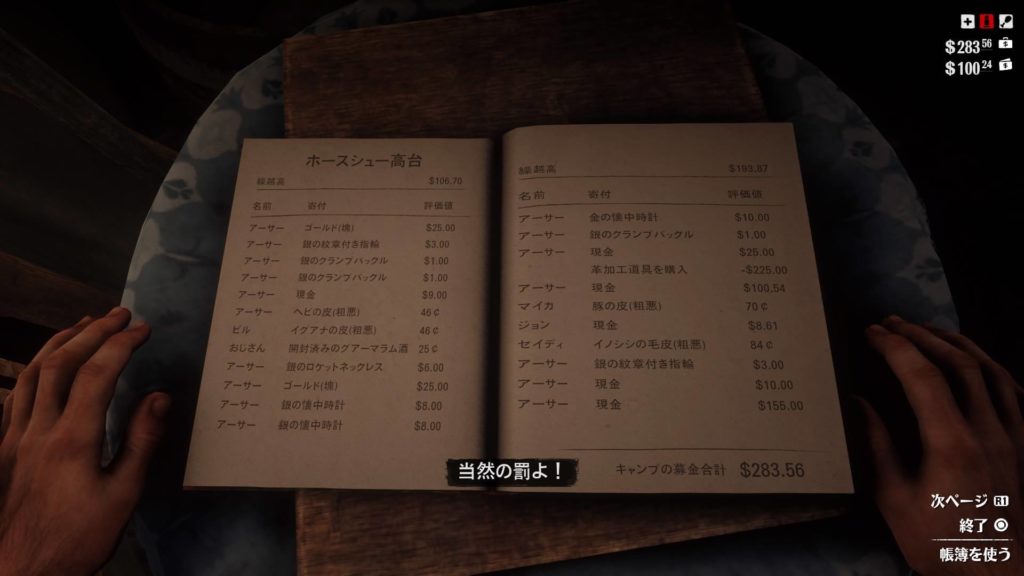

ゲーム上の利点として、キャンプでは弾薬、薬品、食品といった資源の補給ができ、また食事や睡眠、着替えを行うことも可能となっている。集めた物資を利用してアイテムのクラフトも行える他、ギャングのメンバーたちを巻き込んだミニゲームも用意されている。

しかし、これらのゲーム的な利点は正直言ってオマケである。このキャンプは日常を演出する舞台となっており、それこそがメインディッシュだ。というのも、このキャンプは居住地らしい憩いの描写やメンバー達の生活風景が綿密に書き込まれており、本筋をストップさせてまで注意を向けたくなる。

フラグ立てが異常なまでに細かく設定されているらしく、アーサーがミッションを終えるたびに会話はその出来事に即したものとなり、時に不安、時に歓喜の言葉を口にする。物語の道中で加入したメンバーが他の団員と摩擦を起こす、囚われの仲間を助け出した夜にギャング全員でパーティを催す、古参メンバーがかつての武勇伝を若い衆に自慢する等、数え上げたらキリがないぐらいにイベントが仕組まれている。このおかげで最後まで飽きずにプレイできたどころか、寧ろストーリーを進めていく中でこのギャングはどうなっていくのか?ということが自分の関心ごとになっていた。

キャンプはチャプターごとに移動するのだが、どのロケーションにおいても生活の術が伺えるような佇まいだった。調理担当の男の馬車には肉や調理器具がぶら下がっていて外見は猥雑。片や医療器具を乗せた車は整理整頓が行き届いている。キャンプ全体に指示を伝達できる位置には、ギャングの長ダッチとその愛人の寝床が設置されているという具合に、観察しているだけで長時間を費やせてしまえる。

たしかに人が住んでいると実感させられる作り込みは、当然街にまで及んでいる。「泥の街」とも称されるバレンタインの街の地面には幾多もの馬車の車輪の跡がついている。建物の入り口の床は乾いた泥がこびりついている。農民の足元は泥で汚れていたりもする。人通りを見張っていても、それぞれ装いも仕草も年齢も外見も異なっており、きちんとその街を生きていると思わせる説得力があった。

途中訪れることになる大都市では、路面電車が走る大通りは当時の最先端技術と発展した街並みに目を奪われる一方で、人通りの少ない裏路地は不潔で湿っぽい空気が漂っていたりもする。建物の裏に回り込めば、ベランダやバルコニーを見上げることのできる広間があり、一般市民向けの露店が並んでいる場所もある。

道行く人や街の住民に話しかけることも可能で、これも多種多様な反応を返してくれる。夜道に森の中で見つけた一軒家に近づくとその家の主はあからさまに警戒心を見せてくるし、駅で居合わせた旅人に挨拶すると好意的な態度を示してくれる。そこで金品を強奪するという選択肢を選べば一気に危険なシーンへと変ぼうする。このNPCとの会話がゲーム内の社会を実感させてくれる。

また、旅の道中で起こる偶然の出会いも刺激的だ。

足を負傷したと言って救助を求めてくる人や、せっかく大物を捕まえてキャンプに戻ろうかという帰り道に馬に乗せてくれと頼んでくる婦人などは、ついつい良心を呼び起こされてしまう。

あるいは銃声を鳴らしている方向に行くと、射撃の競い合いを持ちかけられるなんてこともあった。勝負に勝てば掛け金を得られ、負ければ取られる。負けた後の支払いは反故にすることも可能だ。

ある日森で毒に侵されていた人物に薬を渡すと、当然その場ではお礼を言われる。しかし、驚くべきことに後日その人と近くの街で出くわし、恩返しにアイテムをプレゼントされるなどということまであった。これらのNPCとの出会いは決して定型的ではない。

プレイヤーの選択次第で罵られることもあれば、賞賛されてお礼を渡されることもある。この選択、行動、結果までのプロセスを見ているうちに、いつのまにかゲーム内で自分はジェントルマンか悪人のどちらかになる。

今作は広大なフィールドを移動する時間の比重が大きい。しかしこれらの想像力を刺激する描写の数々が、作業になりがちな移動を魅力的な旅へと演出してくれていた。

このように美しいグラフィックで表現された外見上の世界に加えて、その世界に存在する人や街の営みをも今作は妥協なく描いているのだ。

画面越しに重量を伝えるアニメーションと音

高品質なグラフィック。そのグラフィックに相応しい世界の内面描写。これらに現実的な重みを与えるのがアニメーションと音である。

今作は特に馬の動きに見惚れてしまった。馬はきちんと毛並みや尻尾の動きまでもが再現され完璧なルックスになっているが、動いている最中の迫力も素晴らしい。ただ足を前後して前進するのではなく、体全体を揺らして大地を踏みしめていく。走行中はアーサーもバランスを取りつつも揺れに身を委ねている。走っている馬のお尻の動きは滑らかで、動く時の筋肉の伸縮までもが見て取れた。毛並みに応じて光を反射し、雨の日には濡れる凄まじいグラフィックと相まって馬の動きにはフォトリアルな迫力が宿っていた。

また前回の感想でも述べた通り、今作はやたらと時間のかかる動きが挿入される。

狩りの場面がとくに顕著である。動物から毛皮を剥ぎ取る際には逐一ナイフを肉に刺し、身体に沿ってナイフをスライドさせ、ある程度皮が剥離したところで両手を用いて引き剥がす。そして剥がした毛皮は持ち運びやすいよう包んで、片手でそれを持つ。作業中は肉とナイフが擦れ合う音が鳴るのはもちろんのこと、肉から滴る血の水音や毛皮を剥がす音までもが再現されている。この一連の動作は原則スキップすることができない。

今までのゲームにおいて、狩りの様子は省略されてしかるべきものだった。猟銃そのものを題材にした『モンスターハンター』シリーズにおいても、簡略的かつ使い回しのアニメーションと音で剥ぎ取る様子が描かれていた。『モンハン』に比べてリアル志向な『メタルギアソリッド3』でさえ、猟銃対象を銃で打つと即座に取得アイテムの表示に変わってしまい、そもそも肉の加工などが描かれることはほとんど無かった。

『RDR2』はそのお約束を破壊し、ストレートにアーサーの行動を1から10まで描こうとしている。

狩りの他にも、膨大なアニメーションが差し込まれる。家屋の探索時には物資を取得する時は必ず手に取ってからそれをバッグに収納するまでが映され、馬を乗り降りする時には姿勢を立て直すための微動までもが再現される。馬を撫でる、餌をやると、手の動きや馬の懐いた様子から乗り手と運び手の信頼関係が伺える。

正直なところ、馬との親密度は意識しなくとも自ずと上昇していくため、それほど重要度は高くない。だが、丁重な動きがなされる過程を目で追うと、あたかもほんとうに馬と触れ合い、西部劇の世界で探索をしているという錯覚に陥るのだから、これがやめられないのだ。

銃に関しても、取り回しの悪さ含めて動作は精巧に再現されているらしい。銃を構える際には、銃身の重さ故なのか、構え切るまでに若干のタイムラグが生じる。

従来のシューティングゲームにおいては「構えて撃つ」という流れには目立つ遅延はなかった。即座に発砲できることがユーザビリティの観点では明らかな正答だ。

一方で『RDR2』の銃はこの重みの再現に代表されるように、とにかく現実味を付与するための拘りの方を優先している節がある。構えの遅さに加え、発砲後にレバーを引く動作はオートではなく手動式(ボタン入力で感応する)で、撃たれるとエイムが露骨に揺れ、エイムを横軸移動させようにも時間がかかる。銃を背負った状態から武器の装備を選択すると、肩掛け胴から外すという動作を取った上で銃身を手に持つ。本来ならば、こういった挙措・動作は快適なゲームにとっての“敵”でしかないだろう。

だが『RDR2』においては、この面倒な一手間こそが世界への没入の手助けとなる。それに、そもそも今作が志向するリアリティと、何ら不自由なくヒーローのように活躍することは矛盾している。もし銃回りを従来のゲームと同じユーザビリティ優先にしたならば、撃ち合いをゲームプレイの核と誤認させかねない。

この文脈では、寧ろこの手間は人1人を撃つ行為に対して重みを与え、思うようにいかない銃の扱いを通じて西部劇を追体験させるための演出にも取れる。弾丸が放たれる音はやかましくもあるのだが、それがまた銃の威力を感じさせる。時折、風を切るような音や近くを掠めた音まで聞こえることもある。銃を取り回す様子や拘り抜かれた音によって、ゲームにありがちな撃ち合いの中で焦燥感を味わう瞬間が幾多も生まれていた。

唯一現実離れしていると言えるデッドアイシステムは、ベースとなっている野暮ったい撃ち合いシステムを和らげる清涼剤の役目を果たしており、クールな演出と相まって魅力的なパラドクスを生んでいると個人的には解釈している。

苦労や手間を再現するアニメーションによって、プレイヤーはゲームをプレイしているという感覚よりも、この世界の中で体験をしていると思えてくる。

今作を他のゲームと横並びにし、効率的にプレイしようと試みた途端、このアニメーションはただの面倒と化してしまうだろう。

むしろ今作はあらゆる要素を入念に作り込んでいることから見ても、昨今のソーシャルゲームの課金による時短といった、スピード消費的な楽しみ方を想定していないように見受けられる。日本における今作への批判の意見の多くは、時間をかけた賞翫への理解なしに反発しているものが多く、その点はとても残念に思う。

もうひとつの世界で体験する人生

日常を描く前半から崩壊へ突き進む後半

今作のようなオープンワールドタイトルでは、ストーリーとオープンワールドの相性は個人的にかなり気になる問題である。

以前にプレイした『MGSV』『FF15』では、自由なパートとリニアなメインパートの食い合わせの悪さがどうしても鼻についてしまっていた。『MGSV』はリニアだからこそ実現できていた重厚な演出やソリッドなステージ構成がオープンワールド化したことで薄れてしまっていた。『FF15』ではそもそもストーリーが逼迫した状況下にあるにもかかわらず、オープンワールドで自由に過ごすゲームデザインには矛盾が常につきまとっており、極め付け後半はオープンワールドそっちのけでストーリーが進んでいくというちぐはぐな作りになってしまっていた。

『RDR2』に対しても序盤部分では、メインストーリーとフリーロームの間のバランスには少々疑問があった。

今作の序盤は雪山で基本的な操作やシステムを理解していくという体裁を取っており、端的に言って自由がない。そのチュートリアルを2、3時間ほどでクリアするとチャプター2へと移行し、キャンプも別のロケーションに移ることになる。この時点ではよくあるストーリー進行に即したステージ移動にしかなっておらず、オープンワールドである必要性はやや薄く感じられた。

しかし、クリアし終えた今となっては『RDR2』のストーリーは、オープンワールドとうまく溶け合っていると断言できる。両者は片方だけでは成り立てないほど、密接な関係にある。

チャプターは全部で6章分あるが、このうち1から3はメインストーリーにおける大目的が全く存在しない。雪山でのギャング団は司法の追っ手から隠れるという姑息な目的しか持っておらず、その後のチャプター2と3も同様に街の近くで潜伏し、儲け話を見つけては犯罪にひた走るのみ。いくらなんでも場当たり的すぎて、メインストーリーの展開が読めなかった。

この目的のない状態に後押しされ、プレイヤーはこの世界を自由に駆け巡ることができるようになってもいる。ギャング団は雪山を抜けると平穏な生活を送るようになり、司法の目をかいくぐっての金稼ぎも成功し続ける。そうなると、ストーリーに熱を上げて従事し続ける動機はあまりない。進めなければならないという使命がないがために、好き好きに猟銃や探索を行ったり、見知らぬ人との出会いを求めたり、あるいは自ら犯罪を起こすといったことも出来てしまえるのだ。

一方でこの何もない日々こそ平時のギャング団をよく観察できる格好の機会にもなっている。メンバーは各々の生活を伸び伸びと送っている。話しかけることはもちろん、時に彼らとアクティビティを行うこともできる。アーサーはそんな彼らの過ごしている空間でくつろいでは外へ出かけていくことになるが、これもまたロールプレイの一環である。

この気ままなフリーロームに勤しむことのできる緊迫感のないシチュエーションが前半続いたのち、後半はある出来事を境にドラマチックになっていく。

この後半部分ではアーサーとプレイヤーに課せられる目的がかなり危機感を帯びるようになってきており、自分は探索そっちのけで優先的にメインミッションを進めていた。前半で探索を十分に行っていたこともあって、後半の怒涛の展開には入り込みやすかった。ギャング団に脅威の手が伸び、アーサーにとっての目的が明確化した後半部分では常に次が気になってメインミッションを主軸にプレイをすることになる。

メインミッションの間には相変わらず寄り道をすることはあったが、自分はアーサーがメインストーリーの合間に設けた小休止として想像を働かせていた。

今作はこのように前半と後半の色分けによって、ストーリーとオープンワールドの調整がうまくなされていると感じた。ストーリーそっちのけで探索を行える前半と、探索がストーリーのつなぎ目の役割になる後半のどちらも、広い世界がロールプレイの舞台装置になっている。最後までアーサーという人間に寄り添いつつ、アメリカを旅することができた。その意味で、今作はメインストーリーとオープンワールドがうまく絡み合ったゲームである。

能動的に立ち向かうべき「不親切さ」

今作への批判点としては、以上のようなもたつきを感じるキャラクター動作のほかに、ストーリーの不親切さがしばしば挙げられる。

実際、前作の前日譚であることを加味したとしても、ストーリーの最初は「法執行官の目を誤魔化すために、あるギャング団が雪山に逃げ込んでいる」という不明瞭なシチュエーションから幕を開けている。ギャングメンバーは最初の時点で20人もいて、更に彼らに関するイントロダクションの類はゲーム中に存在しない。

だから、プレイヤーはいきなりアーサー・モーガンというギャング団のボスの右腕になり、更には置かれた状況もどういうわけかいきなり切迫しているという不親切な事態に陥ることになる。

しかし、現実的に考えれば、そもそも既に強固に形成されたコミュニティ内で展開される話に、親切な説明などあるわけがない。とりわけ、アーサー・モーガンはダッチに子供の頃に拾われ、以降同ギャングの活動に参加してきた古株メンバーである。プレイヤーなどという画面外の存在に不都合なストーリーは、かえって彼らの実在感を強めているとさえいえる。

更に言うなら、今作を説明的にしないよう敢えてこうなっているのだと考えられる。物足りない説明は、プレイヤーが世界を探ろうとするきっかけになる。

実際、彼らを知るためのヒント自体は同行中の会話や普段の探索時のコミュニケーションの中にふんだんに配置されている。

ダッチ達は、コーンウォールに代表されるような資本家から富を奪い、それを必要な物へ配る義賊であること。アーサーはダッチにとって息子同然の存在であること。同ギャングはコルムギャングとは険悪な関係にあること。ホゼアとダッチは20年以上も強気を挫き弱きを助ける活動を行ってきたこと。

こうした基本的な情報でさえ会話や文書の中でさりげなく開示されていくため、プレイヤーはできる限り能動的に耳を傾ける必要がある。移動中の会話などでは、向かう先の話題に加えて、同行者同士でお互いの過去を回顧したり、その場に居合わせない人物を評したりといった言動を見せてくれる。

こうしたヒントを積極的に集めていくと、俄然プレイヤーにとってこのギャングは近しい存在になっていくことだろう。

アーサーが表面的には粗野な態度を取っているジョンやショーンなどは、その実は兄弟のような信頼関係があるということが端々で伺える。逆にギャングの中でも新参のマイカ・ベルとアーサーの関係は見るからに険悪で、アーサーは彼の事が心底嫌悪していたりもする。メインストーリーにあまり絡まない組織の家事仕事役のメアリーベスやティリーなどは、ミッションの合間にアーサーの悩みに乗ってくれる様子を通じて、彼女らのギャングに見合わない心根の優しさが導き出される。

ただ流し聞きするだけならば、ギャング団は他人事にしか思えないだろう。しかし、自ら会話や言動から情報を拾い集めてアーサーの心情や内面を推測していくと、それ自体が楽しい上に、自分の共感できる人物像が形成される。

メインミッションだけでは語られることのない内情や事実が、非常にさりげない文書やサブミッションなとで明かされることもある。自分自身、1周ですべてを拾うことはできなかったため、2周目ではより注意深く彼らを観察したいと考えている。

極端な話、このアクティヴに働きかけることが面倒に思えるならば、ムービーで親切にすべてを説明してくれるゲームに行くべきだ。

だが、『RDR2』のストーリーはプレイヤーの働きかけ次第で感情移入の幅は広がり、ギャング団がそれこそ家族のように思えてくる。既に崩壊済みのギャング団を描写しているため、終盤は否応なくそこに向かっていく。自分はプレイしている最中、胸を痛めるぐらいギャングに肩入れしていた。クリアし終えた時には、多大な充実感を覚えると共に、本物の寂寥を感じていたほどだ。

悪かった点: ゲームらしい部分では詰めが甘い

これまでに述べてきたこのゲームのストロングポイントと比べれば、実に瑣末な問題ではあるが、一応今作にも数々の弱点が存在している。それら以下に列挙していくことにする。

すぐに機械的になるステータス管理

ステータス管理はゲームにおける重要な要素のひとつだ。食事を摂らなければ体重が減り、ライフ・スタミナ・デッドアイゲージの3つの基本ステータスも低下するようになっている。

食事を通じて生の実感を味わってもらいたいという意図があるのは間違いないだろう。

しかし、やや煩雑なシステムを採用している割にステータス管理は大味である。

ステータスは操作キャラクターのライフ・スタミナ・デッドアイゲージ、そして馬のライフ・スタミナの5つが画面上に表示される。更にその5つはそれぞれ基本ステータスと外縁のステータスに分かれている。

一見するとマネジメント能力が問われそうではある。ところが、序盤から手に入る食料・回復薬が豊富かつ強力であるため、注意深く目を配る必要がまったくないのだ。

調理した肉はプレーン焼き(調味料を使わず簡単に出来る製法)でもライフ・スタミナ・デッドアイゲージの基本ステータス全てが回復するし、外縁のステータスを完全回復させるヘビ油といった増強剤はさしてレアリティも高くなく、ちょっとやそっとの探索ですぐに手に入ってしまう。

嗜好品というカテゴリーの中には基本デッドアイゲージを減らして外縁のデッドアイゲージを回復させる「タバコ」や更にその上位の「高級タバコ」などが存在するものの、肉を食って増強剤を流し込めばこんな回りくどいことする必要もない。

基本ステータスは定期的に減少していく都合上、バッグを開閉する回数はプレイしている最中それなりに多い。そして多い割にやることは決まりきっているため、序盤の時点で作業的になってしまっうのだ。

ステータスと食事に関してはもっと練る必要があっただろう。5つの項目にそれぞれ2つのゲージがあることは、単に煩雑さを生んでいるたけのように思える。

作り手の都合が透けて見える名誉レベル

プレイを進めていると素行に応じて「名誉レベル」が上下する。

これは所謂「徳」である。善行を積めば積むほど後にプラスとなって返ってきて、反面悪行の限りを尽くせばその利益に預かることはできない。

しかし、このシステムがあることによってゲームが面白くなったという実感は最後まで沸くことがなかった。

そもそも「名誉レベル」の上下する基準が曖昧すぎて、何が良くて何が悪いのかがいまだにわからない。

例として、野盗を殺しても特にお咎めはないにもかかわらず、野盗が乗っている馬を殺すと名誉レベルは下がる場面があった。またある時は追ってきた法執行官を返り討ちにする過程で、襲ってきた法執行犬に攻撃をしたところ名誉レベルはやはり下降した。

人間、しかも風紀を取り締まる立場の者はよくて動物を殺害するのはダメという基準は何を根拠にそうなっているのかわからない。作中にもその説明は一切ない。

他にも、野盗に殺されてしまった人を探るとやはり名誉レベルが下がるなんてこともある。一概に悪いとは言い切れない行いで低下したり、下がるだろうと当てをつけて追っ手の馬を撃っても低下しなかったりと、腑に落ちない場面が多々あった。

そもそもストーリーではギャングのみならず法執行官や陸軍といった公人を殺戮と呼んで差し支えない数を撃っている。しかし、メインミッション上のことだからかそれは名誉レベルに一切響かない。

フリーロームでいくら善行を積んでもストーリーの終盤にならなければ一定以上には上がらないという仕様もあり、このあたりからは露骨に作り手の操作が見えてしまう。

そして、名誉レベルは上げたからといって体感でわかるほどのメリットが得られない。悪人プレイに比べて何が得なのかが一目瞭然でわかるようなサンプルも劇中示されないため、ただ一回プレイしただけでは実感が得られないのだ。

唯一わかりやすかったのは店で販売価格がディスカウントされるという特典だった。だが、割引価格はあまり思い切ったものでもなく、後述する金回りの雑さと相まってそれほどの恩恵には思えなかった。

不条理で矛盾している指名手配

名誉レベルと関連して厄介だったのがこの指名手配システムだ。犯罪を犯せば当然、司法は黙っていない。目撃者が法執行官に垂れ込めば、自分は指名手配されてしまい、犯罪の重大度に応じて首に賞金がかけられる。追われる立場になった以上、法執行官の御前に出れば狙われることになるし、御者の操る馬車に乗せてもらえなくなるといった不自由も味わう羽目になる。

このシステム自体はいかにもリアリティを演出するためのものであり、またある程度の制限を加えることでゲーム性を担保しているとも言える。『GTA』シリーズでは特定の条件下にあるかチートに頼ったりすれば警察を無視して大暴れなんてことは出来たが、それはすぐに飽きるものだった。

なので、犯罪にはリスクが付きまとうという現実に即した設定自体は賛同している。

ところが、今作における指名手配は名誉レベルと同じく詰めの甘さを感じるところがあった。

先に向こうが撃ってきたから撃ち返した場面においても問答無用でこちらが犯罪者扱いを受けてしまう。正当防衛の大義名分は通用しない。道端で待ち伏せしてこちらの金品を奪おうとしてきたギャングに抵抗した後、通りがかった通行人に犯罪者呼ばわりされたときはもはや失笑してしまった。

今作の通報は『GTA』シリーズと異なり、逃げおおせればそれでおしまいというものではない。犯罪を通報されるたびに賞金が上がっていく。だから、余計に何を犯罪とするかという基準は厳格でなかればならないし、公平性も問われるべきだ。

しかし、プレイヤーの犯罪行為にはやたら厳しい目が向く割に、他のNPCの起こす犯罪行為には全く取り締まりの目がいく様子はない。法執行官が犯罪者を連行している場面には旅路で幾度か遭遇したものの、プレイヤーに危害を加えてきた人間が第三者に目撃されて、指名手配されるといった場面はどうも起こり得ないらしい。こっちは指名手配による苦汁を味わっているのはプレイヤーだけなのだ。

この他にも指名手配のリアリティは徹底されていると言い難いところはある。

メインストーリーの中ではアーサーがギャングの仕事で犯罪を起こす展開は避けられず、またアーサー達の境遇も基本ずっと追われる者達である。指名手配によってその立場を実感させようという意図とは裏腹に、「賄賂を渡せば指名手配を解除できる」というあからさまに非現実的な解決手段が用意されてしまっている。メインストーリーであれだけ犯罪の柵から逃れられない物語を展開しておきながら、ゲームの上でこんなことをやってしまっては興ざめである。

時代背景の割にぬるい難易度の資金・資源管理

1899年の西部開拓時代のアメリカというと、やはり今に比べると犯罪の取り締まりは徹底されておらず、生活インフラや衛生状態などの条件は低かったことは容易に想像がつく。

その想像と反してアーサーの生活環境はやけっぱちに裕福である。ふつうにプレイしていると、物資や食事に困ることはほとんどない。

基本的に住所不定の生活を送るギャング団の一味であるアーサーは旅先で食料や弾薬、薬品や金目の物にありつき、生活の糧にしている。探索時におけるリソース回収の様子を丁寧なアニメーションで映像に起こしていることからみても、物資集めは重要なロールプレイの一環であるはずだ。

そんなコンセプトが色濃く感じられるのはせいぜい序盤も序盤であり、ゲームを進めるとバッグは早々にふくらんでしまう。同じアイテムは所持数の上限が定められているため、アイテムを見つけても回収できないというメッセージが表示されるのはしょっちゅうだった。

ステータスを管理する上で重要な食べ物・嗜好品や増強剤は、あまりに高性能なものが序盤からあふれるほど手に入る。そうなると回復効果の薄いアイテムは影が薄い。ステータス管理を行う際は、「これは貴重だから後に取っておこう」という思考さえ必要ない。

『The Last of Us』においては、「パンデミックによって無秩序化し物資も貴重になった世界」に説得力を持たせる演出として、無駄遣いできない程に数が少ない弾薬やちょっとずつしか手に入らない物資などがあった。必要なものだけをクラフトして局面を切り抜ける度に、切り詰めて必死に生きるジョエルと自分が重なっていた。

下手すると現代人以上に物を持ち運んでいる今作では、そうした物資を通じての生活実感はあまり覚えられない。四次元ポケットとまでは言わないが、夥しい量の物を収納して物資に困ることなくアメリカを旅するアーサーにはどこか違和感を覚えてしまう。

自分の手でも十分すぎるほどの物資を得られる状況の中、ギャングの手厚いサポートが量的インフレに更に拍車をかけてもいる。

キャンプでは寄付を行うと、弾薬・食料・薬品を補給してもらえる仕組みがある。これが非常に便利で、いずれも所持数制限にひっかかるほどの量が支給される。薬品に至っては非常に強力な回復薬や増強剤が置かれるため、回復アイテムを求めてフィールドを探し回る行為がばかばかしく感じられるほどである。

メインミッションを行っていると、お金も大量に入ってくる。よほど意識的に散財しまくらないと、使い切るのは難しいというほどで、キャンプへの寄付は前半の段階で終わってしまう。しかし、余ったお金の使い道もそれほどなく金余りの状態に陥る。

物資にしても、資金繰りにしても非常にゲームバランスが雑で、ゲーム内のリアリティを薄めてしまってもいると感じた。

キャンプにおける徒歩の強制

キャンプでは徒歩での移動を強制されてしまう。これはゲームスピードを著しく低下させているため、走れるようにしてほしかった。

名誉レベルをあげることのできる雑用仕事は物を持ち運ぶものばかりで、ただ単に時間がかかるだけの退屈なミニゲームになってしまっている。

キャンプの移動速度は、自分のように頻繁に立ち寄るプレイをしていると特に気になる点である。とくにチャプター4の拠点は敷地面積が広いうえに、上下の移動もあって非常にしんどかった思い出がよみがえる。

時限要素の存在

ストーリーをクリアすると出来なくなることが多い。これらはクリア前に時限であることが明かされないため、せっせと励んでいたプレイヤーにとってはひどい不意打ちに思えるかもしれない。

クリア後にそれに代わる要素が追加されるわけでもなく、ただ単に消滅するだけのものが大半であるため、コンプリートを狙いたいプレイヤーにとってもかなりの消化不良になるだろう。

裏を返せば、2週目(といっても強くてニューゲームは存在しない)ではもっと注意深くプレイしようという動機にはなる。自分は「クリア前の世界にもっと浸っておきたい」という考えからクリア後要素を楽しみつつも2週目を視野に入れている。

まとめ: アーサー・モーガンの半生を覗き見た

このゲームは、ゲームという体裁を最低限に抑え、極端なまでに写実主義を極めた作品だ。

ストーリーが特に顕著だ。物語の起承転結は明確に存在せず、アーサー・モーガンという人間の半生に途中合流していく形式をとっている。何やら仲間たちとはそれぞれ異なった関係性を築いているし、過去にも何かあったらしい。それは親切に説明してもらえない。

だから、プレイヤー=傍観者の自分が興味関心を持つことから物語への関与が始まる。キャンプでのコミュニケーション、仕事の際の同行者との掛け合い、手紙や新聞記事といった記録などから、彼らの人となりが蓄積し、ストーリーでその内面が発露していく。

アーサーはメインミッションの合間合間に各地をさすらう。人との出会いを通じて、時に暴力に訴えることもあれば、時に義理堅く手を差し伸べる彼の多面性を体験していく。狩りをした後は宿場で浴槽に浸かり、ベッドで寝るといった生活風景をそのまま覗き見していると、数字の組み合わせでできたゲームのキャラクターとは思えない。まさしく生きた人間として自分の目に映る。

『RDR2』をプレイすることで、小説や映画とも違う、ゲームというメディアの可能性を思い知った。コントローラーを仲立ちにあちら側の世界に干渉できるからこそ一層意識は流入し、画面内で起こる出来事は自分の身に降りかかったように感じられる。

アーサーという男、在りし日のアメリカ、そこにある自然と社会それぞれの営み。これらをかつでないほど極上の品質と圧倒的物量で表現し、『RDR2』は自分を虜にした。この思い出は鮮烈に残り続けることだろう。

『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』と並び、最高の一作だ。

コメントを残す