こんにちは、流星のロックマンに青春の数ページを捧げたワタリ(@wataridley)です。

今回は「オープンワールド」がいかにしてゲームを変えたのか、そしてこれからどうなっていくのかについて、シリーズ途中から導入した日本産ゲームを例に語っていきます。

目次

これまでのオープンワールド史と昨今のOW化トレンド

昨今のゲーム界は技術進歩により制約が取り払われた結果として、一層リッチな体験をプレイヤーにもたらそうと躍起になっている。

代表的な例が、多くの人気AAAタイトルが採用しているオープンワールドだ。その名が指す通り壁のない開放的な空間の中で自由な移動が行えるマップは、ハードのスペックが足枷となっていた旧世代では実現困難であった。シームレスなマップ移動はプレイヤーが没入する仮想現実の機能を持ち得るゲームにとっての理想形ではあったが、現実にはシーム(=縫い目)は妥協され、立ちはだかっていた。

今でこそ「オープンワールド」という言葉は魅力的な売り文句だ。そして1ジャンルの地位を築いてもいる。だが、PS2以前は『シェンムー』や『グランドセフトオート』シリーズなどが実現していたぐらいで、それらに馴染みのないユーザーには聞き慣れない単語だったように思う。

やがてPS3、Xbox360が台頭し、ゲームハードが表現できる質量は飛躍的に増加。『グランドセフトオート4』はニューヨークをモデルとしたリバティーシティに降り注ぐ太陽光や朝の靄といった繊細な自然現象から、ガラス張りのビルの光沢、コンクリートに付着した汚れといった街の外観の至る所まで描き込まれていた。シリーズ屈指の人気を誇る『グランドセフトオート サンアンドレアス』を「昔のゲーム」たらしめるほど、グラフィックは一目瞭然に向上した。

この頃から『GTA』でお馴染みのロックスターゲームズのみならず、他のディベロッパーも追従するようにオープワールドタイトルを送り出すようになった。パルクールがてら歴史観光ができる『アサシンクリード』シリーズ、超人となり街を駆ける『インファマス』シリーズ、島丸ごとを舞台にした『ジャストコーズ2』、リアル志向の『GTA4』とは真逆のバカゲー路線を行く『セインツロウ2』、『オブリビオン』、『フォールアウト3』、『ファークライ3』、『スリーピングドッグス』……など枚挙に暇がない。オープンワールドで胃もたれしそうなぐらいだ。

この頃の「オープンワールド」に専ら求められていたのは、それが連想させる「自由度の高さ」である。その辺を歩く一般市民にちょっかいを出せるとか、道路を無視して寄り道ができるといったことが代表的だ。これは旧来のロールプレイングにおいてプレイヤーを囲っていた窮屈な鳥籠から解放されたいという欲を満たすために具現化したといってもいいだろう。

尤も多くのオープンワールドタイトルは管理下から逃れた先で出来ることは限られていた。それでも広いマップを気ままに探索できることを実現した「オープンワールド」は偉大だった。

しかし、これらの作品群はすべて海外のディベロッパーによって開発されている。国産のオープンワールドゲームは、この時は明らかに後れを取っていた。

オープンワールドの先駆者とされる『シェンムー』もつい最近までは鳴りを潜め、国産ゲームでオープンワールドといって思い浮かぶ代表的な作品は存在しなかった。

多大な資本力を武器とし技術進歩のレースでアドバンテージを取れるのは海外で、日本はあくまで魅力的なキャラクターやアイデアで勝負をするのだという一種の諦観を一介のユーザーとして感じることは幾多もあった。

例として『アサシンクリード』シリーズを手がけるフランスに本籍を置くユービーアイソフトは、社員数が約1万人いる。対して任天堂は連結で約5500人と、人員では圧倒的な差をつけられている。UBIはその豊富な人材を活用して、複数チームで並行してソフトを開発する体制により、『アサシンクリード』という名を冠するタイトルを『シンジケート』から『オリジン』の間の2年のブランクを除いて、毎年発表している。これと並行してほかのビッグタイトルも出し続けていることも見るに、明らかにソフトの開発力に差があるのだ。

そうした背景から、日本のゲームにオープンワールドを望むのは酷な話であるとは認めつつも、やはりどこかもの侘しい気がしていたのもまた事実だ。

喧しく国産国産と言うことはあまり好きではない。ゲームは国境を超えて波及しうる至上のエンターテイメントであり、コミュニケーションツールなのだから、そんな枠組みに当てはめてしまってはあまりに狭量だ。

しかし、小さい頃から慣れ親しんだキャラクターが広々とした世界で何にも縛られず駆け巡る姿を想像すると、否応無く血沸き胸踊るものた。だから、「いつかは」と切望していた。

それが実現すると知った時の喜びは、その年のハイライトになるほど大きいものだった。

携帯ゲーム機で細々とした遊びを提供していた『メタルギアソリッド ピースウォーカー』の次回作『グラウンドゼロズ』および『ファントムペイン』では車が運転でき、潜入ルートを自分で決められると知った時に得た興奮。

一本道が大半を占めていた『ファイナルファンタジー13』の次の『15』では、打って変わって仲間たちと気ままにキャンプやサブクエストしながら放浪できると知った時に沸いた冒険心。

肥大化した期待に体を支配されていざディスクをゲーム機に入れた時の悦の浸りようは言い尽くせない。

オープンワールドゲーム特有の「さあ好きにしなさい」と言われる瞬間は、とても楽しい。本筋そっちのけで、色々やってみたくなるのがプレイヤー心理だ。

だが、やりこむうちに期待にそぐわないことも浮上してくる。それが些細なバグや好みの問題で割り切れる程度のものなら熱は下がらない。逆に、割り切れない問題が見つかると頭は冷静になってしまう。「オープンワールドであるべきかどうか」という議論に発展しかねないちぐはぐさを見つけてしまった時には、必ずしもオープンワールド化が共存共栄とはならない現実を知る。

以下では、具体的にその「オープンワールド化の失敗と成功」を国産のゲームを例に論じていくことにする。

『モンスターハンター:ワールド』は本来あるべき姿になっただけだ

今年初頭に満を持してオープンワールドゲームとなって発売された『モンスターハンター:ワールド』。

しばしば、語られているようにシリーズ初のシームレスなマップを実現した今作は、自分から言わせると厳密な「オープンワールド化」には当たらない。

『モンスターハンター』シリーズはこれまで村でクエストを受注し、専用フィールドに飛び、そこで特定のモンスターの討伐をクエストの最終目的とするスタイルを取ってきた。

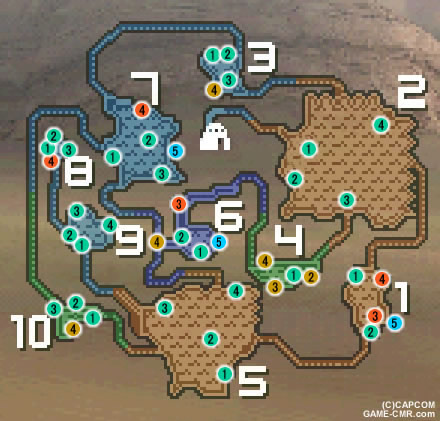

問題はこの専用マップが、時にもどかしく感じるほど明確に区切られている点だ。ひとつひとつがある程度広いものの、目的地へ向かうためにいちいちロードを挟むというのはユーザビリティの観点では好ましくはなかった。マップを横断して逃走するモンスターを追う場合にはこの欠点はより顕著になる。

それまでプラットフォームとしてきたPS2、Wii、PSP、3DSが有するスペック及びに恐らくは開発能力故にこのような仕様を余儀なくされていたであろうことは容易に察しがつく。

他方、このようなクローズドなマップでありながら『モンハン』が掲げているコンセプト、プレイスタイルは実にオープンであった。クエストごとに定められている最終目標を遂げる前にプレイヤーがなすべきことは基本的にプレイヤーが主導できる。

クエストには重厚なストーリーなぞ皆無。いざモンスター討伐という局面に至る前は、適当にその辺をうろついている雑魚敵を狩るもよし、野草や鉱石などを採取して態勢を整えるもよし、道筋も自分で決めてよし、といった具合だ。クエスト前には武器装備を強化したり、農地で栽培を行ったり、アイテムを買い集めておくといった形でプレイヤーが、数に限りはあるものの、誰に指図されるでもなく自由な行動をとることができた。

これはまさしくオープンワールドゲームが志向するプレイスタイルである。そして、行動選択が自由に取れる以上、プレイヤーを時間的かつ空間的に仕切る行為にはメリットが見当たらない。

プレイヤーが互いに隔絶された村とフィールドを行き来し、あるいはフィールド上のマップからマップへ移動するのにローディングが挟まれるのは、ただの障壁であり、これは取り払われてしかるべきものであった。

結論、『モンスターハンター:ワールド』は「オープンワールドゲームになった」のではなく、「枷を外した」と形容するほうが適切である。元より気ままに狩に出かけるプレイヤーに本来あるべき風通しを与えただけなのだ。

新要素の不味さややりこみの浅さなどの欠点を潰していけば、それだけで一級品にぐっ近づくことのできるポテンシャルを秘めている。

質量両面で攻めたが自然な融合は叶わなかった『メタルギアソリッドV』

海外においても絶大な人気を誇るステルスアクションゲーム『メタルギア』シリーズは従来はリニアなゲームの上で密接に絡みついたシナリオを体験させることにより、映画とゲームの中間的映像作品という位置を独占していた。結果的にシリーズ最終作となった『メタルギアソリッドV』では、プレイヤーが受動的にならざるを得ないカットシーンを減らし、ステージ制からオープンワールド制へと劇的に変化した。

はっきり言ってしまうと、『MGSV』はオープンワールドによって良くなった点と悪くなった点が双方入り混じったゲームになっている。巷でよく耳にする「中途半端なストーリー」を抜きにしても、今作のプレイスタイルは賛否両論を起こしやすい。

まず良かった点から述べると、純粋にオープンワールドゲームが志向する「広い世界の開放感」とそこで実行できる「爽快なプレイング」の2点は手放しに拍手できる。

このゲームは前作で重傷を負った主人公が目覚めたら病院にいた、というところからスタートする。そこで窮屈で絶望的な場所移動をさせられるオープニングシーケンスを経験したのちに、アフガニスタンへと向かう。その時の晴天の眩しさ、縛るものは何もない青い空、荒涼とした大地は、頭の中のアルバムでも特に印象的な1ページになった。病院から連れ出してくれたオセロットから「さあ行け」と背中を押された時、腹の底から湧き上がってくるアフガンに対する征服欲は今でも鮮烈に残っている。

プレイし始め、馬に乗って坂道をくだっていく気持ちよさと初めて敵兵を見かけた時の緊迫感にサンドイッチされる感覚はほかのオープンワールドでは中々得難いものだろう。

主人公=ヴェノム・スネークはこのアフガンに加えて、アフリカも闊歩することになる。どちらのステージも日の光の明け暮れから、地面の質感、建物や小道具の作りこみなど、すべてがフォトリアルなグラフィックで表現されている。スネークが匍匐移動をする際に、茂みが揺れ、あるいは土埃が舞えばこの上ない臨場感を持って潜入作戦に参加することができる。3年前に発売されたゲームではあるものの、FOXエンジンの表現力は今でも十分現役級だ。

また、操作性も抜群に良い。ボタンを押せば即座に反応し、機敏にステルスからダイナミックなアクション動作までを行うことができる。しゃがみ状態から匍匐状態への移行が非常にスムーズかつ自然になされたり、コンテナや段差上へ俊敏によじ登ったり、銃を構えて即座に照準が合ったりすることで、ストレスフリーに工作活動が可能だ。CQCもリアリティを引きずりつつも、超人的な格闘アクションとして一瞬のうちに完了する。

広々としたフォトリアルな世界だけならば先駆者やそのフォロワーも数多いが、それに加えて快適な操作で好きに動き回れるという点は、オープンワールドゲームの中でも突出していると感じた。

だが、やはり見過ごせない綻びもまた存在する。今作はオープンワールド化し、それに伴って「自由潜入」と題される様々な潜入手段・ルートが入れ込まれた結果、従来の『メタルギア』に比べるとマップ及びにゲームバランスの質が低下したといわざるを得ない。

マップは面積の割に濃度が薄い。発売前の宣伝では『グラウンドゼロズ』の200倍と銘打たれてはいたが、反比例して中身は薄まっている。

アフガニスタン、中央アフリカという主に自然地帯を舞台にしているため、「何もない」が大多数を占めるのは自然ではある。しかし、それにしても荒野や草原をベースに、一定間隔で駐屯地が置かれているだけ、ごくごくたまにノヴァブラガ空港跡やンヒンダ油田といった大型基地が置かれている程度ではプレイヤーのモチベーションを保たせるには物足りない。

それらも高低差を建物や障害物で見せかけた実質的な平地が多い。『メタルギアソリッド3』のグロズニィ・グラードや『メタルギアソリッド4』の中東・南米に比べて、変装を活かした潜入や戦況に応じた敵兵配置の変化、区画ごとに特徴づけられた間取りなどの細かなギミックが不足しており、後述する最大公約数的なゲームプレイと組み合わせると、印象に残りづらい。およそ匍匐や中腰で慎重に行動するという行動パターンで通用してしまうのである。

専用のシチュエーションが用意されているメインミッション時で誤魔化されているが、フリー探索時の移動は退屈そのものだ。おまけに今作はあくまで潜入作戦という体裁を取っているがために、その移動をカットする手段=ファストトラベルも極端に制限されている。マップ上で別の地点への移動にヘリを用いることはできず、かなり数の少ない配送所で段ボールをかぶってアクションボタンを押すという手間は面倒なことこの上ない。

また仮にそれを我慢して移動するとして、上記に挙げたように一定間隔で配置されている見張りや駐屯兵の存在が移動のテンポを阻んでくる。とにかくただっ広いオープンワールドを馬やダッシュ、車両で移動しようにも、敵兵がいる度にスピードを落として隠密に移動しないといけないという矛盾を孕んだプレイを要求されてしまう。

移動の楽しさはせいぜい序盤の興奮時にしか持続せず、慣れきってしまうと敵兵との遭遇が鬱陶しいものへと変貌してしまうのは、今作のコンセプトとオープンワールドの醍醐味の双方にとって好ましくない。

また、オープンワールドに引かれるようにして向上した自由度の高さは、言ってしまえば何でもありを意味している。強力な武器や移動手段、便利なバディ、諜報班による索敵といった味方からの支援、果ては非殺傷で敵兵を排除できるフルトンなど、何でもありすぎてゲームをプレイしている最中に歯ごたえを感じる場面が少なかった。D-Dogは連れているだけで敵兵の位置を暴き、クワイエットは索敵に加えて排除および攻撃支援といったことまで出来る。従来の『メタルギア』が「敵に見つかってはいけない」「武器は現地調達」という制限によって独自性を確立していたのと逆行する環境が取り揃えられているのである。

それでいて、今作はどう立ち回るべきかを事実上定められてしまっている。プレイヤーの多くは麻酔銃、フルトン、CQCの3点でミッションを進めたはずだ。それもそのはず、殺せばリザルト戦績に悪影響、かつ味方の数を増やせないという百害あって一利なしの仕様となっているからだ。逆に非殺傷プレイは、麻酔銃の効果が強力であることに加え、気絶や眠り状態の敵を回収してマザーベースを拡大できる。しかも、戦績も高めにつき、特定の場面で好影響のある英雄度も上昇する。

色々な武器やアイテムを開発できるのはいいが、そもそも使う必要性がない。最大公約数のゲームプレイは麻酔銃とフルトンが手に入った時点で可能になるため、色々試す気も起きないのだ。スナイパーライフル型麻酔銃と敵兵に撃ち落されにくいフルトンを手に入れれば、もうメインミッションで殺傷系の強力武器を使う場面は非常に少ないボス戦に限られる。オープンワールドゲームが志向する自由度の高さをウリにした遊びに、誰の目から見ても明らかな正答が存在してしまうのは皮肉である。

自分が最も難しいと感じたのがアフガンで最初に行うカズの救出ミッションである。これは先述したマザーベースからの支援がなく、麻酔銃の弾数が限られ、プレッサーが消耗品であることに起因する。更にフルトンが使えないとあって、ダウンさせた敵兵の処遇についても頭を使う必要があった。マーキング手段も双眼鏡のみで、それも漏れがあるかもしれないためにヒヤヒヤしながら敵地に入っていた。これこそ本来の『メタルギア』シリーズがウリにしていたタクティカルで緊張感ある潜入ではないだろうか。

このように、今作は良くも悪くもオープンワールドによって進化した部分、逆に薄まった部分が混在している。マップは圧倒的にスケールアップし、それに伴ってツールも増加・多様化した。しかし、その肥大化した質量が、果たして『メタルギア』と有機的には結び付いているとは言い難い面もある。『メタルギア』はかつてMSXというハードスペックから激しい銃撃戦を表現できないことから生まれたとされるように、制限あってのものであるというシリーズの原点を意識させるきっかけになったと個人的には思う。

不幸にも今作が最終作となってしまったものの、生みの親 小島秀夫監督は現役のクリエイターである。『デスストランディング』で全く異なるゲームになるにせよ、遊びの核を捉えた体験を我々に届けてくれることを願ってやまない。

「論語読みの論語知らず」となった『ファイナルファンタジー15』

はっきり言って、今回挙げるタイトルの中で『ファイナルファンタジー15』は最もオープンワールド化に手こずっている。

というのもストーリーをクリアして、今作がオープンワールドでしかこの物語を紡ぐことができなかったとはどうしても思えなかったからだ。今作で提供している体験のほとんどすべてが、従来の『FF』が採用してきたリニアなストーリーの中で多少の寄り道要素を付与させる程度で事足りたものばかりだ。

テーマソング”Stand by Me”の起用が物語っているように、たしかに”男4人の旅”を通じて彼らの人となりや関係性を浮き彫りにしようとする爪痕は見とめることは出来た。辛うじて。

しかし、今作は旅というテーマに恥じぬだけの魅力的な観光や冒険を実現できていたか?また、果たしてその旅がシームレスに紡がれた広大な世界の中で展開される必然性はあったか?

残念ながらどちらも首肯できない。

そもそも今作の主たる旅風景たる車の移動にまったく楽しさが見出せない。今でこそアップデートにより改善されたが、発売当初はマニュアル操作でも道路に沿って進まないと強制的に補正がかかるという窮屈さ加減であった。魅力的に映る山々や断崖を見てから、あそこに行こうとするも大半が行けないのである。

この時点でオープンワールドの楽しみの多くが存在しないことに気づくが、それでも完全リニアなゲームに比べれば選択肢はあるはずだ。そう思ったプレイヤーを突き放すが如く、サブミッションのモブハントは行ってモンスターを倒して帰ってくるだけという有様だ。どこに行ってもやることなすことこればかりなので、そのうち探索意欲どころかちょっとした寄り道でさえ期待感が抱けなくなってしまう。

また、今作は主人公ノクトが理不尽な運命に巻き込まれていくにつれて、行動範囲が狭められ、終いには一本道と化す。もはや旅とオープンワールドの密接性を自ら否定しているようなものだ。

かつてプレイした『L.A ノワール』というゲームにおいても理不尽な職務に従事する主人公の姿があった。同様にオープンワールドを採用しているものの、結局は頭からしっぽまで決められたメインストーリーをすることに収束するため、かえって窮屈さは通常のリニアゲームのそれより際立っていた。

『FF15』は一本道パートに突入した途端、オープンワールド的な寄り道が原則消失するため、息抜き目的としてさえ広いマップは十分に役割を果たせていない。犬の能力を使ってオープンワールドに戻ったところでやることは先述した通り大半がお使いである。

一本道ゲーと揶揄された『FF13』でさえ後半では抑えつけた探索意欲を発散させる構成があったというのに、『FF15』はオープンワールドの不十分さを印象付けた後、予想を下回ってこじんまりとしていくストーリーに突入していってしまう。発売前に「FFがオープンワールド」と聞いた誰もが未知の世界を旅する高揚感や多様な文化と出会う擬似体験を期待したはずだ。ところが、オープンワールドにしたことで描写範囲を著しく制限されたそれは、設定だけは一丁前に”王都”と呼称される故郷インソムニアにすら立ち入れないという現実をプレイヤーに突きつけた。

そもそもの話、オープンワールドと『FF』シリーズ特有の線形のストーリーは明らかに食い合わせが悪い。インソムニアはフルスケールで再現するリソースがないがために、ストーリー上初っ端から立ち入り禁止となったことは容易に想像できる。更にオープンワールドの中で自由な旅を演出しようとすればするほど、差し迫った事態にも関わらず気楽にふるまうノクト一行に違和感を覚える。

『FF』は『モンハン』などと違ってオープンワールドを想定したゲームではなく、区切られたマップを順々に攻略し、結末へ向かっていくストーリーが本道のゲームだ。リソースはそのために適切に配分され、プレイステーションにプラットフォームを移して以後は、美麗なグラフィックや訴求力あるストーリーとキャラクターを大きな武器としてきた。そこにきて新たに世界まるごとを主軸に据えたゲームにするならば、濃密なキャラクターとストーリーは時に邪魔者であり、美麗なグラフィックさえも力の入れどころをより熟慮するか、その質を落とす必要性が出てくるだろう。

今作はそんな憂慮がまるで試みられなかったかのように、主張の強いキャラクターやストーリーがプレイヤーから主体性を奪いにくる。マップにしてもメインで訪れる場所以外はまったく密度が高くなく、しかしリソースは確実に割かれているがために、メインの密度を低めるというオープンワールドの罠にはまってしまっているようだ。

以上述べてきた通り、『FF15』がシームレスなマップで旅を営むというコンセプトには魅力が足らない上に、むしろメインストーリーと喧嘩を起こしているとさえ言える。

オープンワールドどころかオープンエアの名に恥じぬ『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』

『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』は、『FF15』が陥ったオープンワールドの罠を回避するばかりか、これまでの名だたるオープンワールドゲームが誤魔化してきた真のフリーダムを実現している。

『ゼルダ BotW』では、チュートリアルステージ「はじまりの台地」さえクリアしてしまえば、あとはどうぞご自由にというスタンスでプレイヤーは広大な世界に放り出される。その時にそれまでの案内役から一応の道筋を伝えられるものの、これを無視しても構わない。それどころか裸一貫でラスボスまで直行可能という思い切った設計になっている。

こうした極限的に高められた自由の中で、一本筋のストーリーを語ることはもはや不可能だ。

だから今作はストーリーをフラグメント(断片)化し、世界各地にちりばめるという手法を取っている。従来型のストーリーを「床についた子どもに本を読み聞かせる行為」とするなら、今作のそれは「部屋に散らばったたくさんの玩具」である。どれから手にとっても構わないし、想像力を働かせて異なるものどうしを関連付けることだって自由だ。本と違って、飽きたら別の玩具に移ればいい。順不同に集められるストーリーは、プレイヤーの自由意思を阻まないどころか逆に助長する。

重要人物にしてヒロインであるゼルダ姫は主に過去の回想でしか登場しない。ハイラルも既に亡国と化している。このように今作のストーリーは過去を覗き見る形式をとっている。これは現在進行形で話が進んでいくゲーム、それこそ『FF』といったマジョリティに比べると、異質である。本来ならば、回想シーンを連続させるという行為は興ざめを誘因するリスクがある。映画などにおいては適切に扱わねば、説明過多と捉えられる可能性だってある。

しかし、回想と回想の合間に莫大な空白が挟まる今作においては、デメリットにはならない。記憶を集め行く上では、数少ないヒントを頼りに散策しているうちに、また違ったものに興味を惹かれて脱線するなんてこともありえる。現に自分はとある村を目指せと言われた後、大地を走る馬や空を飛ぶ鳥に目移りし、直行なんてできなかった。ハイラルを駆け巡る道中は回想を繋ぐ役目になっていると同時に、スパイスにもなっている。仲間やナビゲーターのいない旅は、色々と思索にふけり、この世界に何があったのかを想像させにくるのだ。

既に過去に悲劇が起こったというシチュエーションは、マップ上に雑多な情報に溢れかえらないことの説得力を生んでいるし、それが思索の原動力でもある。呑気に野生の動物の観察や調理に励むことは、寄り道ではなく自らの物語を生きている感覚さえ与えてくれる。『FF15』のように直ちにどうにかしないと、という焦りはこのゲームには自我も曖昧な「厄災ガノン」ぐらいしか存在しない。徹底してプレイヤー主導で物語を紡いでほしいという開発側の意図が読み取れる。

そうして積極的に行動するプレイヤーにとって、世界そのものへの好奇心は多大なモチベーションである。

シーカータワーと呼ばれる塔は常時発光しており、遠くからでもわかるようになっている。この塔を昇りきることで、マップ情報が開示され、冒険を有利に進めることができる。そして当然ことながら、塔からの見晴らしは頗る良い。眼下に広がる景色にはまた怪しく光るミニダンジョン祠や奇妙な地形、何かありそうな山、人里といったものが見つかる。そこへ目掛けてジャンプし、パラセールで滑空していくという具合にゲームを進めていく。

このプレイヤーは、特に難しいことは考えていない。単に目に入った気になるものを追っかけているだけだ。しかし、そうしているうちに無意識にこの世界を隅々まで探索することになる。これは、任天堂の開発スタッフが語っている意図したマップ設計にプレイヤーが突き動かされていることを意味している。

以下のものはそれを語った非常に興味深い講演の記事なので、今作のファンは必見である。

今作の世界にはオブジェクトがとても多い。しかし、同じことの繰り返しとはなかなかならない。道中では奇想天外なNPCとの出会いや、地方ごとに異なる謎解きの解法、地域特色のある武器や装備品の配置、様々な反応を示す敵といった出会いの数々が事あるごとに刺激をくれる。

今作では武器は入れ替え制となっているが、これも敵の集落を襲ってみたくなるハスクラ的動機を喚起している。

リアルとトゥーンをミックスしたグラフィックも、冒険心を掻き立てる。砂漠の乾いた地面や森の豊かな緑、暖かな日差しや青い空と美しいコントラストを生む草原といった自然風景は色とりどりで、バリエーションにも富んでいる。トゥーンが生むくっきりとしたビジュアルはプレイヤーに情報をわかりやすく伝えてくれるというゲーム的な恩恵もある。地面に転がるリンゴから遠くで光る祠まで視認しやすく、コントローラーを握る手には迷いが生じない。一方で、リアルな表現にも目を惹かれる。リンクの頭身は勇ましく映り、仲間である英傑たちの微妙な表情や神獣の精美な造形も観察しがいがある。古代文明の縄文土器を思わせるざらついた質感や水の透明感などの風景のグラフィックも入念で、フィールド探索中はいちいち風景を楽しんでいた。

どこからでも拾い集められる断片的ストーリーと広大で魅力的なマップが組み合わさった『ゼルダ BotW』は、従来の大型ダンジョンや順々に手に入れるアイテムやそれに伴って広がる行動範囲といった慣例が存在しない。任天堂という老舗企業が30年以上存続させているシリーズとは思えないほどに習わしを破壊し、トレンドをゲームの核と結び付ける柔軟性を発揮している。

何時間もひとつの場所に閉じこもるダンジョンを数個散りばめるよりも、世界そのものを謎解きの舞台にしてしまう大胆さには驚嘆するほかない。アタリマエの固執よりも、プレイヤーが真に望む「魅力的な世界を思うままに冒険したい」という本質的欲望を叶えてくれた『ゼルダ BotW』は紛れもない傑作である。

まとめ: オープンワールドは万物の霊長ではなく、ひとつの手段

ここまで述べてきたようにオープンワールドゲームは、必ずしも理にかなったシステムではない。広大な世界を表現したところで、プレイヤーにとっての即物的な充足感にしか帰さない可能性はありえてしまう。それどころかゲームの本質が軽視されてしまうオープンワールドの罠として、『FF15』を最たる例にあげた。

一方で愚直なまでに従来作の型を崩さないままにオープンワールドに近いワイドなマップを採用し、体験の没入度を遂げた例と、逆に手軽さを担保した例もある。

前者は『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』である。『アンチャーテッド』は映画的演出や筋書きが当てられたカットシーンとゲームパートを繰り返し続ける、典型的なリニアゲームである。またゲームパートでやることも基本的に探索、ステルス、戦闘程度で、非常に限られている。『海賊王と最後の秘宝』では、主に探索パートの横幅を拡張する試みによって、それまで数多く指摘されていた露骨に限定された道筋を解消している。マダガスカルの大自然を自由に運転するパートや、人のいな小島の周りを船で回って宝の手掛かりを探すパートは、精巧なグラフィックによって表現される量を増やし、またプレイヤーの選択肢もある程度拡張された。その結果、旧作にあった単調で予定調和的な探索パートがプレイヤーの裁量次第で変化をつけられるようになったのだ。

後者は『スーパーマリオ オデッセイ』を指す。これはそれまでWiiの『ギャラクシー』やWiiUで展開していた『3Dワールド』といったひとつのゴールへと進んでいくステージ制を廃止し、マップはより以前の『64』『サンシャイン』の箱庭に近くなった。だが、単にそれらに回帰しただけではない。基本的に360度どこへ行ってもいいというステージ内の完全自由な攻略が可能になった。また、ごく一部の例外を除いて、パワームーンをゲットしてもスタート地点に戻されることなく、マリオはそのまま冒険を続けられる。このシステムは、大きな舞台の中で小さな目標をプレイヤーが好き好きにつまみ食いできる手軽なプレイを可能にしている。用意されたルートを辿るもよし、操作テクニックや裏技によって大胆にショートカットをするもよしというマップは万人に寛容である。このように『オデッセイ』は、昨今のトレンドたるオープンワールドにも通じる自由な気風を、うまくマリオのDNAに組み入れることに成功している。

オープンワールド化は多大な手間とコストがかかる産物である。制作上の手綱をうまく握れなければ、核に悪影響を及ぼしかねない。

シリーズがもつ遊びの本領を見誤らなければ、広漠とした世界全体を遊び場に変えてしまうことはできると『ゼルダ BotW』は証明した。しかし、ここにはストーリーテリングやコンヴェンションの見直しという大胆なプロセスがあった。

プレイヤーはより能動的かつ多様な体験を求める傾向にあるが、皮肉なことにオープンワールド化でなくともそれは実現できるというサンプルもある。『アンチャーテッド』『スーパーマリオ』の例からわかるように、完全なオープンワールドの実現を選ぶのではなく、トレンドからプレイヤーの欲求を抽出し、一部として取り入れることだって能動的な遊びに貢献しうるのだ。

個人的には『ゼルダ BotW』のフォロワーをどこか望んでいるものの、これは実に無茶なことだろう。任天堂は既に『ゼルダの伝説』シリーズの次回作に着手しているだろうが、果たしてどんなゲームになるのか。これからの大作ゲームが、この傾向にどう折り合いをつけるかの動向を含めて、近い将来が楽しみだ。

コメントを残す