アイキャッチ画像: (C)2018 Hereditary Film Productions, LLC

こんにちは、ホラー映画が怖くて1人ではなかなか見ないワタリ(@wataridley)です。

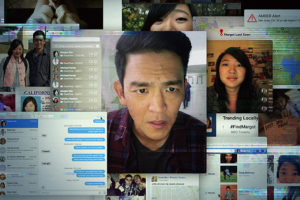

そんな自分が今回レビューするのはアリ・アスター監督作『へレディタリー/継承(原題: Hereditary)』。

祖母の死をきっかけにある家族にどんどん不幸が見舞われる…というあらすじからして不穏です。予告でもショッキングなシーン、救いも逃げ場もない恐怖が鮮烈に目に飛び込んできました。

明々白々にホラー映画然としたこのビジュアルから、自分は見送ろうとしていました。

ところが、公開されるや否や高い評価を耳にする機会が多く、当のジャンルとは疎遠な自分にまで届いてきたぐらいなのです。そこで1人恐怖を堪える覚悟をして、映画館に足を運びました。平日夜のレイトショーとあって、居合わせている人の数も少なく、文字通り手に汗握っていました。

しかしながら、そんな覚悟は容易に覆されてしまいました。

はっきり単刀直入に申し上げて、今作に恐怖を覚える場面はごく僅か。それどころか笑いを堪えられない場面数が恐怖のそれを凌いでさえいました。

また、ある出来事を境にどんどん理解不能な現象や情報が噴出しだし、最終盤においては何もかもが飲み込めませんでした。唖然という言葉がこれほど似合う映画はほかにないでしょう。

以降ネタバレを交えてこの映画の感想を語っていきますので、未見の方はご注意ください。

34/100

家族という体に打ち込まれた楔

タイトルである“Hereditary”とは、邦題のサブタイトルのまま継承を意味している。この言葉が指し示す通り、この映画の中で悲劇に見舞われるグラハム一家は家庭内の過ちを引きずり続ける。

祖母エレンの死をきっかけに末妹チャーリーはより自閉的な兆候を見せるようになり、母アニーはそんな娘への心配を強める。ピーターは表面的な悲しみに暮れることはしない一方で、家族の知らない場所にて非行に走る。父スティーブも、そんな家庭の軋みに気づいてはいる。

アニーは気難しい祖母が晩年妙な言動を取っていたことから、冷静な態度を取りつつも、やはり血で結ばれている彼女の人生が多くの悲劇に見舞われたことを回顧し、動揺を隠せない。だから、亡くした者どうしのセラピー集会にも身を寄せる。

ピーターがドラッグパーティに出かけた日に不幸にもチャーリーは残酷な死を遂げる。この事故は罪悪感に満ちている。アレルギーに苦しむチャーリーを見て動揺するピーターの様子が、カメラの忙しない切り替わりや高速で走る車によって表現され、こちらの焦燥感を煽り立てる。パーティに向かう前の妹に対する気まずさとは対比的に、この時のピーターは妹のために必死な形相をする。そうすればするほど、狂い出した歯車が音を立てて軋んで行くイメージが鮮明になっていく。

元はと言えば祖母の死でギクシャクし出したチャーリーの精神状態に端を発し、それをピーターに半ば押し付ける形でアニーは任せ、ピーターは家の外でストレスを発散すべく、この事故に至っている。不幸の一言で済ませられるものでは到底ない。各々が家族であるが故にこのズレが生じ、結果チャーリーに無理解なピーターは彼女のアレルギーを見落とし、死を起こしてしまった。

(C)2018 Hereditary Film Productions, LLC

その後の食事風景がその痛ましいやるせなさを増長して我々に突きつけてくる。排除することによる復讐行為も、離別という形での清算もままならない。そこにいるのは精神を不安にした年端もいかない高校生、娘を失った母親、そんな家族を何とか家族として取り持たせようとする父。家族だから起こってしまった過ちから逃れることもできず、矯正することもかなわないのだ。アニーは責任をピーターに押し付け、逃れようとすればするほど家庭の不和を生んでしまう。家庭の崩壊が意味するのは自分の拠り所たるコミュニティーの不利益、すなわちそこに属する自己にとっての不幸である。

ピーターはチャーリーと共に夢遊病を抱えた母のアニーに殺されかけた経験があった。この時に感じた恐怖も親への不信また、平穏な日々を演出するための犠牲になってしまう。

そうした状況に雁字搦めにされた彼らの苦痛は、スクリーンを通じて胸の痛みとして伝わってきた。もし彼らが赤の他人同士であったなら、この異様な楔に苦しむこともなかっただろう。

『へレディタリー』はまさに家族という普遍的な舞台上で、それが内包するバッドフィーリングを映し出す映画としては、眼を見張る部分があった。

(C)2018 Hereditary Film Productions, LLC

不可解な主題と恐怖の不足

今作のネガティヴな家族像を偶像化しようという試みはそれ自体が刺激的である。

しかし、今作はその嫌な感情を煽るだけ煽って決着は明後日の方向へ飛んでしまう。済まそうと思えば、意味不明の一言で感想は済む。

だが、それはあまりに呆気なく自分の心の靄を晴らすことができないので、できる限り今作に抱えた不満や困惑を言語化しておこうと思う。

隠された主題のわけのわからなさ

今作は家族が見舞われる理不尽を息苦しく描写する一方で、それがどのような主題を浮き彫りにするのかについてはひどく曖昧なままストーリーは進行してゆく。

物語はエレンの死から幕を開ける。序盤では、それが家族に波及した影響を描写する。オープニングを終えるとチャーリーの死をもって平穏が劇的に崩れ、不幸が顕在化する。そして降霊術を知り、亡き娘を過激に追い求めていくアニーの変貌が映され、最終的にピーターはエレンの画策によってチャーリーに肉体を乗っ取られ、物語は閉じる。

今作の物語の正体は、終わり際に下僕(おそらくエレンの魂の入れ替え先)が告げていたように「ペイモン(=チャーリー)が適切な宿主たりえる男の肉体(=ピーター)を獲得するまで」を描いたピカレスク譚だったらしい。

それならば、わざわざ家族という表層を装って描く必要性はあったのだろうか?と疑問を浮かべざるを得ない。

なぜならこの暗躍を明らかにするためには、その伏線を巧妙にかつ魅力的に張り巡らす必要がある。だが、今作は終盤に至るまで家族という表層に捧げる時間が多く、裏側に潜んでいたエレンやチャーリーの特異性は断片的に語られるのみだ。映像面ではほとんど鳴りを潜めている。

例えばエレンの身の回りに起きた不可解な事件の数々は、冒頭の葬式やセラピー集会におけるアニーの独白で明らかにされる。アニーの父と兄は自殺し、「内側に何かが潜んでいる」という不審な言動も取っていたらしい。また、アニーの口からは物静かなチャーリーについて「生まれた時でさえ泣かなかった」という異常性が示唆されている。この家族が何か得体の知れないものに取り憑かれていることについての情報はこれらによって自然と刷り込まれるのだが、いかんせん理不尽な超常現象とそれらの結びつきまでも掴めない。

いきなり物語に入り込んでくるジョーンという女性が唐突に浮世離れした言動を取り出し、唐突に重要人物らしい振る舞いをしていく様にも大いに困惑した。

たしかに、このペイモンという超常的存在に繋がりうるヒントは、作中寝室の壁の文字や電柱に施されたマーク、降霊術のスペルといった形で提示されてはいた。しかし、それらは大雑把な暗示に留まっており、巧妙さを欠いている。それらをもって、この物語を悪魔の暗躍劇とみなすのはほとんど不可能である。案の定、物語が終盤に入り、真実が明らかになるあたりで、矢継ぎ早にアニーが説明に走る姿はスティーブ同様にひいてしまった。

もっともこの映画のオープニングがアニーのミニチュアに迫る絵からはじまる幕開けを見るに、これは精神疾患に陥ったアニーが見ている夢なのかもしれない。はたまた、悪魔たちに侵されゆく舞台を矮小に映すことでこの一家の混乱など取るに足らないと暗示したかったのかもしれない。

しかしどちらにせよ、自分にとってはこの理解しがたい展開には辟易してしまった。それが最終的な私感である。

(C)2018 Hereditary Film Productions, LLC

「怖い」を凌ぐ「笑い」

恐怖に転化すべきところで、そのわけのわからなさは笑いに転じてしまう。

ルールを把握しているのはアニーだけならば、こちらはルールも知らされずにその場に居合わせる傍観者にしかなりえない。だから、いくら心霊的な現象が加速しても、ただ映像だけを切り取るしかないため、超常的なルックスは滑稽としか映らない。いきなり壁に張り付くといった超身体能力を発揮するアニーを見ても、笑うしかないのである。

おまけに裸でニヤつく下僕たちを見ていると、バラエティ番組で半裸になるだらしない体のお笑い芸人が嫌でも思い浮かんでしまった。最終的なオチで繰り広げられるミニチュア風に映し出される小屋の絵が矮小なコント感を助長していた。

振り返ってみると、この映画の心霊要素はジョーンから降霊術を教わることで顕著に陳腐になっていった。たまたまショッピングの最中出会ったショーンから、にこやかに素っ頓狂な説明を受け、アニーは渋々降霊術を教わることになる。

そしてスクリーンの中で繰り広げられるのは今時心霊番組でもやらないというぐらい胡散臭い降霊風景である。手順を踏みさえすれば、死んだはずの人間が霊的に接触を図ってくるうえ、幽霊もやけに従順で無害である。亡くした人とコミュニケーションが図れるのならば、怖いというより喜ばしい。しかも、それが見る限り実に簡単にできてしまえるので、思わず頰が緩む。

それを教わったアニーもまた素直に家の中で実行していく。これらの一連の流れには、予想を超えた事象はない。コックリさんなどの怪談を耳にしたことがあれば、だいたいわかりきったことが映像に起こされるのみで、驚きがない。

人の裏をかかないホラーはもはやホラーとしての面白味が欠けていると言わざるを得ない。序盤の時点でその後の演出の用途が透けて見えてしまったチャーリーの舌鳴らしにしても、同じことが言える。

今作は裏に潜むペイモンに関する情報は散りばめられているが、それらが互いに結びついていくストーリーの快感は皆無である。ホラー演出が怖いのであれば、これらの雑に展開される情報羅列も許せたかもしれない。しかし、ここまで述べたように、それすらないのである。

(C)2018 Hereditary Film Productions, LLC

まとめ: 裏が明かされた時に消失する表の物語

今作は家族が抱える負の側面をじつに厭らしく描いているが、それは表層でしかなかったという構造になっている。この物語の真の核は、ペイモンが一家を狂わせ、その長男に乗り移ろうとする部分である。

しかし、残念なことにその核心が表層の物語を中途半端に終わらせてしまっている。中盤まであれだけ執拗に描かれていた家庭内の地獄は、解決するのでもさらに加速するのでもない。ペイモンにまつわる超常現象によって振り乱しにされ、悪魔の目標達成という前衛的なビジュアルと展開により、家族の物語は完全に形骸化してしまう。

表層が雑に幕を閉じられ、裏のストーリーも受け入れがたい。ホラー描写に目を向けようにも、笑ってしまうような描写も多数ある。それらは作り手が狙ったであろう趣向とは全く異なる取られ方を、少なくとも自分にはされてしまっている。

物語を把握できない、演出も物語に寄与しない。そうなると残念なことに自分のこの映画に対して好印象を抱くことはできない。

同じく映画館で鑑賞したホラー映画『IT/イット』もホラー描写は溜飲が下がるほどのものではなかった。しかし、『IT』は「ペニー・ワイズに立ち向かう子供たち」という表層のストーリーを追ううちに「恐怖を克服する」という忍ばせられたテーマを掴むことで、確かに満足感を覚えることができた。

自分が『ヘレディタリー』に期待していたものは、まさにそうした物語によるテーマの訴求であるし、ホラー映画ならば本気の恐怖も望んでいたのだ。この困惑は恐怖からくるものではなく、そうした期待がひっくり返されたことに起因する。

つらつらと批判的な感想になってはしまったが、前半部分の家族であるが故の苦痛や演者たちのパフォーマンスは非常に素晴らしかった。とくにアニー役のトニ・コレットの形相は頭に焼き付いている。また、事件を経て精神的不安定に陥っていくアレックス・ウルフの脆弱な表情にも共感を覚えた。

今作は本国では高評価であり、冒頭述べたように日本でも高い評価を受けている。監督アリ・アスターは、今作が長編初監督だという情報には驚いており、これから躍進する中で、自分も彼の作品の長所を味わえるようになりたいとも思う。

▼アリ・アスター監督の次作『ミッドサマー』の感想はこちら。

[…] […]

今日、BSで初めて見ました。

普段ホラーは見ませんが、

高評価という文言をネットでちらほら見かけた為、好奇心もありまして。

途中、退屈で寝かけましたが、

最後まで見れば何かがあるのか?と

期待して、見続けました、、、が、

見終わった後「はぁ?!と思わず

口をついて出てきてしまいました。

批評家絶賛? 最高のホラー?

意味不明で何となく高尚な雰囲気の映画は褒めときゃいいか、という事なんでしょうかね。もしくは、

酷評してしまうと、カルトに傾倒している、この映画推しのキ◯ガイから危害を加えられるかも知れないという心配もあったのかも??

ともかく、この監督、病院で診てもらった方が良いと思います。

今の時点で、私の「時間返して映画」のナンバーワンです。

聞いて頂いてありがとうございます。

少し気が晴れました。