アイキャッチ画像: (C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

映画「ペンギン・ハイウェイ」はとても不思議で面白い。僕は、この映画が放つ謎にすっかりとりつかれてしまった。

今作は、謎のことをよくわからないからこそ遠ざけてしまう恐怖の対象としては描いていない。それを見たい、知りたい、聞きたい、やってみたいという興味関心の矛先として描ききっている。

物事を知りたいと思う欲求は、人を探求へと駆り立てる。その結果、宇宙の真理を解明したいへんえらい賞を取ってしまうような人がいれば、世界にとって重要でなかったとしてもその人にとって大切な気づきを得る人もいる。

偉人、賢人、才人、徳人、奇人、凡人。誰もが行動するエネルギーとして謎を抱えて生きている。

この映画は、この宇宙に遍く謎を「お姉さん」というミステリアスで魅惑的なキャラクターに託し、真っ直ぐにそれに惹かれる少年「アオヤマ君」を研究者として肯定している。

彼らを取り巻く世界は美麗なアニメーション、心揺さぶる音楽によって彩られている。多くの謎が土石流のように降りかかってくる、ともすればモヤモヤしかねないストーリーを、とても涼しく愉快に活写している。

もう一度言おう。この作品はとても不思議で面白い。

だから、僕が映画を見て抱いた感想という名の研究成果をこれから発表し、その魅力を振り返ってみよう。

目次

感想: 映画「ペンギン・ハイウェイ」を形作る諸要素

この映画の不思議な魅力をひとことで表すことは、至難の技である。

なぜならば、アニメーション映画といってまず最初に浮かび上がる映像表現の素晴らしさに留まらず、アクターの演技、音楽、演出、セリフ、登場人物など挙げだしたらキリがないぐらいに多くの魅力があって、更にはそれらが相互に作用し合って「ペンギン・ハイウェイ」は形作られているからだ。

まるで沢山の絵の具を用いて描かれたカラフルな一枚絵のようである。

今作を形成する要素の中で僕がとくに注目した部分について、以下で語っていくとしよう。

フワフワとした名前

この映画では誰もが一意の名前で呼ばれることはない。キャラクターを決めつける束縛感がそこにはなく、ふわふわとした印象を受ける。

アオヤマ君のアオヤマという姓はお父さん、お母さん、妹にだって当てはまるし、全国探せば他にいくらでもいるありふれた名前である。

お姉さんに至っては、これはもう名前でもなんでもない。年上の女性全般に用いることのできる一般名詞だ。

こうした狭く個人を指さない登場人物たちの呼び名は、この世界に独特な浮遊感を与えている。

誰もが知的好奇心という普遍のものを持ったアオヤマ君に自分を重ねられる。好意や憧れの対象を「お姉さん」とみなし、あてはめることができる。

不思議な実験対象に付けられた<海>や「世界の果て」といった広い概念にしても、いかようにも解釈できる空白を自分に与えてくれた。

個を強調する言葉を用いるのでなく、適度に広い意味を持たせることで、自分たちと彼らの間に決して濃い線は引かれないようになっている。だから、この物語を通じて感じたことや得たものを、自分たちの世界に持ち帰ってしまえるのだ。

あいまいな名前が生み出す浮遊感は、作品の懐を広々と変えてくれている。

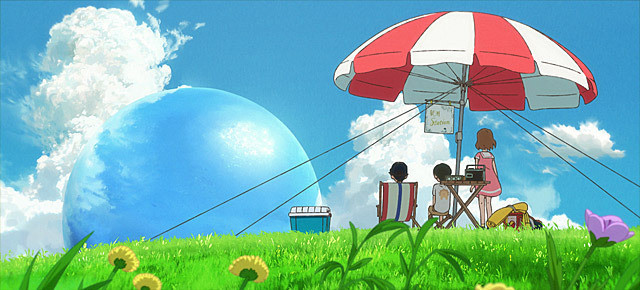

精微で大胆なアニメーション表現

瑣末で取るに足らないことが、作り物の世界に命を吹き込む。そんな魔法みたいな景色をこのアニメーションは幾度となく見せてくれる。

アオヤマ君の肉体的な成長と背伸びの両方を示す抜けそうな乳歯ひとつとっても、見応えがある。舌や指でいじくる度にぐらつく乳歯を見ていると、もどかしい気持ちになる。他人ながら、早く抜けてほしいと思った。

お姉さんがその乳歯に糸をくくりつける時に流れる風の音に、彼女の揺れる髪。風は涼しそうで、髪はいい匂いがしそうだ。アオヤマ君の胸の鼓動はきっと高鳴っていたに違いない。

抜いてもらうことでアオヤマ君がひとつ大人になっていくわけだが、そこにお姉さんが関与している状況は彼らの関係を示唆しているようである。

このようにちょっとしたことが、小学4年生のアオヤマ君や自分にとっては大ごとに映る。

ウチダ君が歩きながら木の枝を振る様子からは探検を心から楽しむ胸の内が見て取れたりして、とても面白い。河原で仲良く冷やされている3本のペットボトルからも、持ち主たちの睦じい様子が伺える描写である。

他にもガラスに映るカフェの店長やウォーターサーバーの泡などの細かな描写が心地いい。フォーカスされることのない、ものにさえきちんと機能や役割がある。

1匹のペンギンが街を駆け回るオープニングもこの意味において秀逸であった。ペンギンが日常空間に混ざりこんできた非日常的な映像と連なって、アオヤマ君とお姉さんの住む街の日常が映し出されている。ペンギンが歩道から外れて路地へ入っていくシーンを見ると、街はとても入り組んだ構造物であるとわかる。猫に襲われ、水路に落ちてしまうシーンでは、そこに根付く本来の生き物が登場している。街中には当然曲がり角のミラーや坂道といった見慣れた設備や景色があって、見る側の生活にもしペンギンがやってきたらと容易に想像することができるのだ。カット毎にアングルやペンギンの動きが変えられており、見応えのある映像であった。ここから既に「ペンギン・ハイウェイ」に魅了されたと言っていいだろう。

振り返ってみると、常に画面のどこかが動いていた。作品の世界を立体的に見せるアニメイト(命を吹き込む)ならではの楽しみが、この作品にはあふれている。細やかな自然や物体の動きが、たしかに他の物へと作用しているという実感が、作品を生きたものにしているのだ。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

優雅に響き、高揚するような律動を奏でる音楽

ついさっき、僕はオープニングからこの映画に引き込まれたと書いたが、それはアニメーションの外見的要素のみならず、耳奥に入り込んでくる音による処も大きい。

ファーストシーンでアオヤマ君が机に向かい熱心にノートに書き写す様子が、ピアノのリズムによってその素朴さを引き立てられている。ちょっと偉ぶっている部分もある彼のモノローグを賑やかなラッパで嫌味なく印象付けてもいる。

アオヤマ君がペンギンを見つけた時に鳴り響くバイオリンの優雅な音は、彼の知的好奇心を肯定しているようで爽やかな朝の景色にも似合っている。小学生の男の子にはいささか大人びた音色ではあるが、それがアオヤマ君の背伸びがちな性格とシンクロしている感じがするのもたいへん面白い。

悠々と街を行くペンギンの気持ちいい姿を引き立てる笛の音や弦の音も頭に残っている。旋律が跳ねれば、心も跳ね上がるような高揚感を覚える。これがとても印象的である。

この映画における音楽は、やはり効果的に機能している。ある場面では緊張感を持たせるのに一役買ったり、またある場面ではコミカルさを強調するリズムが流れたりもする。それらが全て、クラシカルなオーケストラによって奏でられているのだから驚くべきことである。

謎に包まれた今作において、終盤のペンギンパレードは実に大事なパートであったが、そこで流れる前段階的な高揚感と、ペンギンたちと街を駆けるときの解放感あふれるピアノの演奏は気分が晴れやかになった。滑らかで、優雅で、胸の底から感情が湧き上がってくるような感覚が、ペンギンの大群の動きと見事にリンクしていた。

好奇心に真っ直ぐなアオヤマ君

「将来は偉くなりすぎてたいへんである」と自負するほど自信家で妙に理屈っぽくて、そして好奇心旺盛な少年アオヤマ君。

冒頭に映りこむ直線的なインテリアに、方眼紙のノート、ワンボーダーのTシャツといったアイテムは、彼のやや固めのアタマを象徴しているようで、自然と人となりが伝わってくる。だからこそ、丸みを帯びて柔らかそうなおっぱいに惹かれるのかもしれない。

朝起きてノートを開くほどに勤勉だが、お姉さんと会う前に会話の内容まで細かくリストアップしているシーンは純真な彼の気質が読み取れて実に微笑ましい。

僕はちっともアオヤマ君のような子供ではなかった。彼ほど勤勉ではなかったし、未知を恐れない胆力も、大切な人を守ろうという純粋な気持ちも記憶にはない。お姉さんを守るために研究成果を秘めた彼の真っ直ぐさは、今の自分には眩しくてたまらない。

しかし、そんな彼に対して、時折強い共感を覚えてしまう。

彼はペンギンの出現などといった派手な出来事だけではなく、ガキ大将、チェスの強い女の子、抜けた乳歯や水路の水源といったものまできちんと観察している。着眼点が面白いこともさることながら、「知らないことを知っていく」という誰もが経ている原体験のワクワク感を体現するようなキャラクターになっている。作中で描写される街中の探検隊、自作の地図、森や裏路地を潜り抜けての調査は、懐かしいと思う気持ちを刺激してくれた。たしかに、あの頃は好奇心が体を動かしていたのだ。

彼の「世界の果て」への憧れを見ていると、自分の子供の頃を思い出す。地球が丸いと知っても、この地平線の彼方のどこかに世界の終わりがあって、そこを目指すことはできないだろうかと考えたことがあるのだ。この宇宙に果てがあるとしたら、絶対に一度は見て見たいとも思った。

アオヤマ君は、小学生にしてはもう既に色々なことを知っていると自信を持っている反面、少し考えすぎてしまうこともある。お姉さんが何も食べていないと知り深刻な心持ちの中、ハマモトさんの激情を目の当たりにし、アオヤマ君の頭の中は台風のように荒れていたのではないだろうか。

問題の解決に奔走すべく、お母さんからの忠告も振り切って断食実験を決行してしまう。しかし、実験は失敗してしまい、自身も体調を崩してしまう。謎を追求する真剣さと、それでも失敗してしまう未熟さは、彼が小学生とは思えない言動を見せながらも、とても人間らしいものである。

エウレカを経験するとき、アオヤマ君はいつも通りの朝を迎えている。美味しい朝ごはんを食べ、妹と一緒に行ってきますという冒頭と同じ構図のカットが映り込む。彼がペンギンを初めて見る前の朝と同じ景色はペンギンを難しく考えるのを一旦はやめていることを示唆しているのだろう。

そして、エウレカは訪れた。試行錯誤を繰り返す必死な彼が時に思考を休めることも大切だと知る過程を追うと、彼にエールを送りたくなってしまうものだ。

知らないことは沢山あるのだと知ったラスト、暗めの色をした長袖のシャツを着たアオヤマ君は以前よりもちょっと大人びている。けれども、序盤と同じように心惹かれて空き地の中へと走っていく姿は彼の好奇心は相変わらずであると伝えてくれる。

アオヤマ君を演じた北香那の声が実に素晴らしいことも触れておきたい。

彼女の声は、下手すると生意気でマセている生々しい子ども像を、愛おしいものへと変換している。原作を読んでみるとアオヤマ君からは角ばった印象を受けたのだが、一転して映画では少々丸みを帯びており、可愛げがある。お姉さんでなくとも、見守ってあげたくなるような無垢な声なのである。

それでいて語り口調は落ち着いていて、理屈っぽい。子供っぽい綻びをちらつかせながらいかにも合理的に物を言っているような感じもするのだから、これはたいへんに素晴らしい声のお芝居だと思う。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

不思議で面白いお姉さん

男の子にとってお姉さんは特別だ。自分と異なる特徴を示す身体をしていて、自分よりも長く生きて、色々なことを知っている。

けれど、なかなかにその全容を把握することも難しい。手を伸ばしても届かない不思議な存在だ。

「ペンギン・ハイウェイ」のお姉さんは、そんな不可侵な神秘性を包んだキャラクターになっている。

蒼井優の声には心を奪われた。彼女の声は平時は、ちょっとざらついた棘がある。冒頭スズキ君に嘘をついたアオヤマ君を咎める部分では、それがチクチクと響くのだ。

一方、「泣くな少年」と慰めた時のようになだらか印象も与える。棘は引っ込んでいるかのようだ。だが、完全に引っ込んでいるわけでもなく、少し顔を覗かせている。シーンによって全く異なる声になっているのではなく、たしかに通っている部分があるのだ。

「ペンギンてのも謎だねぇ。わけがわからんねぇ」といったマニッシュな口調から卑近な感じを受けるけれども、暗闇の中物静かに語りかける「アオヤマ君」の安らいだ声色まで、振り幅が大きい。おかげで、彼女のことがいっそう奥ゆかしく感じられる。まったくお姉さんの声が素敵すぎて大変である。

彼女は、ペンギンを生成するという不思議な能力を持ってはいるが、普通の人としての顔も実に魅力的だ。

アオヤマ君以外の大人の人と話をする時には、頭を下げて挨拶をし、アオヤマ君のことを「少年」ではなく「アオヤマ君」と呼び、丁寧な話し方をしていて、大人の顔を見せてくれる。

場面によって服を変えているのも、見所のひとつだと個人的に思っている。青い服にベージュのスキニーパンツといったすらっとしたルックや、海辺に行く時のロングスカートに清潔感ある白のノースリーブ、シルエットが綺麗なピクチャーハットといった夏らしい着こなしに、どきりとさせられた。

研究したくなるようなパワーを持つ彼女がいたからこそ、この物語の過程を楽しみ、先を知りたいと思ったのであった。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

アオヤマ君の研究をサポートする周囲の人たち

アオヤマ君を取り囲む人々の視線も暖かい。

ウチダ君は、アオヤマ君と共同研究を行っているちょっと頼りなさげだが、子どもらしい感性でアオヤマ君に寄り添う役どころだ。アオヤマ君だけだとえらく気取った話になりかねないところを、ウチダ君のような親しみやすい性格と言動の子がいてくれることで、まるでアオヤマ君と一緒に研究をしているように引き込んでくれた。

「プロジェクト・アマゾン」の水源がないことを突き止めた以外は、目立つ功績が見られないものの、「そばにいてくれる」仲間の存在は誰にとっても大事である。アオヤマ君も毎日淡々と自分ひとりでやるのと、ウチダ君がいてアクシデントもあるような日々を送るのとでは、楽しさは段違いだろう。

スズキ君は、当初は王道の威張りっぽいガキ大将キャラとして出ては来るものの、淡い恋愛故にハマモトさんに反発した態度をとってしまう初々しい様子で一段と嫌いになれないようになっていくし、最終的に自身の浅慮を省みている。

当初は敵対しながらも、いざ危機が迫った時にはアオヤマ君の背中を押す様は、さながら「映画ドラえもん」のジャイアンみたいであるし、青々しい変化がこの一作で描かれてもいる。このドラマは、「ペンギン・ハイウェイ」に賑わいを加えていた。

お父さんはアオヤマ君の研究が進むとチョコレートをくれ、彼の知的好奇心の追求の背中を押している。「僕は大変多忙で歯を磨くのを忘れてしまう」と答えた彼に、お父さんは「たしかにお前は多忙だ」と彼の研究をまったくバカにはしない。しかし、多忙でも歯を磨くことはできると教え、導いてあげてはいる。

お姉さんのことを研究課題にすると言って目を輝かせる我が子に対して「ステキな課題を見つけたね」と告げる姿勢も爽やかである。

ヘルプではなくサポートを与えてあげる父親は、アオヤマ君の好奇心を肯定し、彼が自ら成長する機会を最大限に尊重している。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

考察: 「ペンギン・ハイウェイ」にある多くの謎を解き明かす

この作品は、表面をなぞるだけでは味わいつくすことができない。多くの示唆的な描写に着眼し、登場人物の心情に想いを馳せることで、楽しみ方が広がる作品である。

ひとつひとつ、謎に対しての僕が出した解答を書いていこうと思う。

もちろんこれは筆者である僕の考え方に基づくものであって、絶対の正解というわけではないので、悪しからず。

ペンギンは謎に満ちた海に飛び込む人間そのもの

この映画のキーのひとつはポスターやタイトルにも堂々と現れるペンギンである。しかし、なぜペンギンなのだろうか。僕は考えてみた。

ペンギンと聞いてまず僕が思い出すのは、ファーストペンギンだ。

これは集団で行動するペンギンたちの中でも真っ先に海に飛び込んでいち早く獲物を捕らえる個体を指す言葉である。

他はすべてきれいに打ち込まれている中、ひとつだけ出ている杭みたいなものだ。社会において起業家のようなチャレンジャーを形容するのに用いられる。真っ先に飛び込むというのは勇気がいるので、うってつけである。

こうした例え話になっているように、ペンギンは陸地を移動し、餌場の海に潜り込んでエサを獲る。作中に出てくる種のアデリーペンギンは陸の移動は数十キロにも及ぶこともあるそうで、まるで陸の渡り鳥のようだ。(僕の名前と似通っているのはたいへん光栄である)

南極という極寒の世界を移動し、別の餌場へと到達するその姿はまさしく尽きぬ欲望を原動力に歩み続ける人間と重なってくる。アオヤマ君は「ペンギン・ハイウェイ」という言葉の持つ響きに惹かれ研究名にしていたが、人の探求の道がペンギン・ハイウェイと同じであることを偶然にも指摘しているのである。

加えて、日常空間に現れ、よちよちと歩く可愛らしい姿が実にアニメ映えする。白と黒のはっきりとしたカラーに可愛らしい瞳に特徴的な黄色のくちばし。愛くるしいキャラクターとして作品に華を添えていたように思う。

実は原作者の森見登美彦氏はペンギンであること自体に、当初これといった理由は存在しなかったと語っている。

物語の鍵となる「ペンギンも幼い頃の思い出から?

ペンギンは違います(笑)。舞い降りてきた(笑)。ペンギンたちが海から陸に上がる時、決まってたどるルートのことを「ペンギン・ハイウェイ」と言うそうなのですが、その言葉を見た時、それをタイトルにすれば僕が思い描いている世界にぴったりだと思いました。とにかくしっくりきました。そしてタイトルにするからには、物語にもペンギンを出そうと(笑)。

スポンサードリンク

(引用元: https://www.fashion-press.net/news/37739/2)

だからといって、上で述べてきた考察を僕は覆えしはしない。ペンギンが人間の行動と重なるという根源的な生物らしさを僕自身が感じ取ったところが重要であると同時に、<海>といった水のような物体とペンギンの相性はとてもいいと思うからだ。

まずペンギン・ハイウェイという名前をつけ、そこから作品は広がっていったようだ。これはまさにアオヤマ君が響きに惹かれて名付けたことが彼の人生の信念に関わってくることと似ていて、実に面白い。

人の好奇心や奇妙な現象というのが、当初はたいした意味を持っていなくとも、のちのち繋がったり、重層的に変化するというのは往々にしてあるものだ。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

<海>とは「生と死」か

<海>は世界の果てである。

そして、時空を歪め、科学的には全く説明のつかない現象を引き起こしてしまう。<海>から分離した球体が着弾した地面の草は急成長を遂げていた。森の入り道にある廃棄された車に標識の柱が埋まっていたのも<海>の仕業だろう。プロジェクト・アマゾンでアオヤマ君たちが追っていた水路も「果て」がない無限の回廊となっていた。このように、<海>は世界の内側に大いなる混乱をもたらす。だから、アオヤマ君の言う通り存在してはならないのだ。

言わば、世界にぽっかりと空いた虚であり、ペンギンはそれを壊すのではなく「埋めて」世界を修復するための存在である。

考えても見ると、<海>が自身を消滅させるためのペンギンにエネルギーを与え、破壊を促進するかのようなメカニズムを取っているのは不可解である。

しかし、これはこの地球で起こっているパラドクスと大いに重なる話だ。地球もまた生命を生み出し、その生み出した知性を持った生命体に氷を溶かされ、大気を破壊され、毒を撒かれている。

そしてそれに呼応するかのように、砂漠化、温暖化、海水の上昇といった天災が起き、人間は命を脅かされる。そんないたちごっこが今もなお続いている。

ここで言う天災とは「ペンギン・ハイウェイ」においてはジャバウォックという怪物だ。ペンギンが穴を埋めようとすればするほどに、ジャバウォックはそれを食い止めてしまう。

本能の赴くままに動いて対象を刺激し、対象がそれに反応するサイクルは、まさしく大自然の生きとし生けるものすべてを思わせる。多くの生命が誕生した源である<海>という名前はそうした輪廻に由来するのかもしれない。

また、<海>は作中で「世界の内側に潜り込んだ世界の果て」とも言い表わされている。生命にとっての「果て」とは、紛れもなく死だ。この世界に生まれ命をスタートさせてから、我々は死というゴールに向かい続けている。

これからはどうあがいても逃れられないが、小学四年生のアオヤマ君にとってはまだそれが根本的に実感できてはいないようだ。お父さんが話してくれた「世界の果ては案外内側にあるのかもしれないよ」という話は、死になぞらえると、死が「老い」という時間的な外側にあるのではなく、生きている間(=内側)にも起こり得ることを示唆しているように思える。事故、病気、犯罪、戦争といった不幸が起こり、老いという外縁の果てに到達することなく、内側の果てで生涯を終えてしまうということだって往々にしてあるのだ。

<海>という球体は「世界の果て」。世界にあいたその穴は、均衡を保たんがためにお互いを喰らい合う食物連鎖や淘汰を起こすと同時に、意外にも近くに転がっている死を彷彿とさせるとても広い意味を持った空(から)なのである。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

アオヤマ君が見る夢の意味

映画を初めて見たとき、意味を理解できなかった描写がある。アオヤマ君が劇中2回見ている海辺の夢は、虚構と現実が綯交ぜになっていることや、断片的な描写の数々から、頭が混乱してしまった。

何回か観た上で、このシーンの持つ意味を考えてみた。

あの夢はアオヤマ君の中で宇宙にある全てのものが死から逃れられない普遍の原理に対する不安を表したのだと思う。

初めに見た夢は、ペンギンの群れと浜辺に座るお姉さん、そして海から跳ね上がるクジラが映り込んでいる。

このシーンの直前に、アオヤマ君はお姉さんがペンギンの生みの親であることを知る。ここでは、ペンギンとお姉さんが同じ場所におり、彼女たちが近しい存在であることを夢に起こしたのだと考えられる。夥しいペンギンに、巨大なクジラは生命のエネルギーを感じさせる画だ。アオヤマ君に眠る好奇心が刺激されていることを夢で示唆しているのかもしれない。

そして2度目の夢では幻想的であると同時に、恐ろしくもある映像が繰り広げられる。

2度目の夢の少し前に、アオヤマ君は苦しそうなお姉さんを介抱し、夏休みの終わりを意識している。どんなに楽しくても必ず終わりがくるという真理は、目の前で倒れこむお姉さんを目の当たりにしたことによって潜在的に気付かされた部分もあったのかもしれない。どんなときもアオヤマ君の前では気丈に振舞っていたお姉さんがいつもと違って弱々しい様子を見せたのは、彼の精神に大きな波風を立てたに違いない。

そして嵐の夜、泣きついて来た妹にどんな物も終わってしまうことを死と結びつけて口にする。ペンギンも犬も人間も必ず死ぬのだと。

特別な病に侵されているのでない限り死から遠い所にいるはずの子どもの頃に、死を意識して暗い気持ちに陥ってしまうというのは、自分にも覚えがある。

とくにこれは、みんなが寝静まった頃や友達と別れて1人歩く帰り道に浮かび上がってくる不安だ。日が昇っているうちはあんなに楽しかったのに、辺りが暗くなると嘘のように静寂が訪れる。そうすると、今生きていることもいつかは終わってしまうのではないか。そうしたら自分はどこへいくのか。親や友達は消えてしまうのか。

アオヤマ君の妹が夜中にいきなりやってきたシーンは、唐突さを感じる一方で、ふとした時に逃れようのない恐怖が湧き上がるリアリティを感じた。

その後、例の夢が訪れる。

別の星にやってきたと思いきや海辺には捕食されるペンギン、打ち上がったシロナガスクジラ、そして側にはお姉さんが立っている、という奇妙な夢だ。

お姉さんは肉体が風化し、海に飲まれ、海は新たな生命を生み、それがまた死に絶え、また新たな命を、という輪廻を起こす。アオヤマ君はこの夢によって個は永遠には続かないことを明確にイメージしている。お姉さんさえもいつか消えてしまうのだ。

面白いことに、「宇宙船に乗って遠くの星へやってきた」という割にはアオヤマ君に見覚えのある物がいくつも映り込んでいる。ペンギンとお姉さんは言わずもがな、シロナガスクジラはお姉さんとチェスを交わすカフェの窓際に飾られている置物である。宇宙船と称している物もアオヤマ君が探検していた丘に建っていた給水塔そのものだ。

これらの描写は、夢がアオヤマ君の中から湧き出たものであることを印象付けていると同時に、<海>の内部をいち早く察知する神秘性と両方を含んでいる。

お姉さんの「遠くへ行くと元いた場所に戻る」という示唆に富んだセリフは、死へ向かうことは、生まれる前の無に戻るだけなのだという意味に受け取れる。そして、死した肉体は海や空気と混ざり合い漂流し、エネルギーとなるか、進化の過程となって、長い生命の歴史の一助になる。繰り返し続けている生と死を、動物の進化や細胞分裂の映像が示していた。

アオヤマ君の漠然とした死への恐怖や苦衷がイメージとして、不気味かつ壮大に再現されたのがこの夢なのだと思った。

その苦しい夢から覚めたときには、本物のお姉さんが見舞ってくれていた。うなされていたアオヤマ君に安堵をくれたお姉さんは、彼にとっての精神的な支柱でもあったのだ。

ハマモト親娘が示す知的好奇心が孕む危険性

この物語にヴィランはいない。

しかし、アオヤマくんと道を違えてしまった者はいる。ハマモトさんである。

アオヤマ君と同じ研究者肌の小学生であるハマモトさんはチェスが強く、勉強もできる。加えて、<海>という未知なる物を恐れずに研究課題とする姿勢はアオヤマ君と重なる。

一方で、彼女は感情豊かな面も持ち合わせている。アオヤマ君とチェスを交わした後の笑顔やスズキくんにビンタを喰らわせた時の泣き顔など、彼女の表情はよく動く。

そして、論理的には全ての説明がつかないこの感情こそが彼女とアオヤマ君の大きな違いになっている。

彼女はアオヤマ君のチェスの腕を認めた後に、研究仲間に引き入れている。ついでに、彼の親友であるウチダ君も付いてきた。

<海>を研究するに足る頭脳と人手が欲しかったからこその行動だと思うし、それは実に合理的である。

しかしながら、お姉さんを研究仲間に引き入れるというアオヤマ君の主張は却下している。これは<海>の謎を解き明かす上では非合理的だ。

<海>、<海>に反応するペンギン、そしてペンギンを生み出すお姉さん。複数の問題をひとつにしようとするアオヤマ君に真っ向から反対するハマモトさんの胸中には彼女を論理的思考から遠ざける、とある感情が渦巻いていたのだ。

それはおそらく、お姉さんとアオヤマ君との間にある関係への嫉妬心だろう。祭りの時に、研究仲間であるはずのアオヤマ君には別の研究課題があって、しかもお姉さんとの間には仲睦まじい様子も窺える。お姉さんが現れるや否や、彼と研究仲間であることを強調し、それが意に介されなかった事に瞼がピクリと反応する細かな動作に彼女の機微が現れている。

この後のシーンで、アオヤマ君がスズキ君に掛けた「もっと合理的に自分の気持ちを伝えるべきだ」という言葉は、ハマモトさんにも当てはまる。気に入らない事が彼女にはあるにもかかわらず、胸の内で燻らせているのだから。

とはいえ、自分の気持ちを素直に表せない彼女を批判することはできない。本当は言いたいことがあっても押し込めてしまうことは、とても人間らしい。

そうして、自分たちだけでの実験に固執した結果、父親と意思疏通できないままに、研究結果を横取りされてしまった。

ハマモト教授はもちろん、娘を危険に晒したくないという想いもあったのだと思われる。しかし、フラットに見れば、研究を他人から取り上げている。

ハマモトさんも教授も、自らの知的欲望に歯止めがかけられなかったがために、一旦は悲劇を引き起こしている。一方は父親に<海>が危険なものだと教えられなかったことを悔い、もう一方は自身の教義を破ってまでそれを追い求めた結果異界に飲まれてしまった。

彼らの関係は、アオヤマ君と彼のお父さんとは対照的である。アオヤマ君のお父さんは、彼の研究に干渉することをせず、あくまで「お前の思う通りにやってみろ」と信頼に基づくアドバイスを送っていた。

アオヤマ君は、お姉さんへの好意を包み隠すことなく、それを理由に<海>の研究から手を引こうとハマモトさんに提言した。「おっぱいが好きであることを認める」アオヤマ君と、「もういい!」と物に当たってしまうハマモトさんの衝突は、彼らの違いを如実に物語っている。

相手を信頼し、相手の関心事を肯定し、そして尊敬しているという点において、アオヤマ君とお父さんの関係は、理想的な師弟である。他方でハマモト親娘は、コミュニケーションを欠いてしまったのが、分かれ目と言える。

このように、この映画は研究を基本的に素晴らしいこととして描いてはいるけれど、ハマモトさんのように独りよがりに好奇心を突き詰めてしまうと、思いもよらぬ危機に遭遇してしまうリスクも描いている。

しかし、はじめに「ヴィランはいない」と書いたように彼らは悪気があったわけではない。探求の道を突き進んだだけだ。故意に人を傷つけたり、破滅へ向かったわけではない。

このあたりは宮崎駿の「風立ちぬ」の次郎のように、純粋な夢が惨劇に寄与してしまった皮肉と似ている。

ハマモトさんとその父親は、探求には危うさもあるという教訓を示す役割を持っていたが、最後にはアオヤマ君とお姉さんの活躍によって、最悪の事態を免れることができた。その終着には、ほっと胸をなでおろした次第である。

お姉さんはアオヤマ君のためにジャバウォックを生み出した

オープニングでペンギンの眼には真っ直ぐにこちらを見るアオヤマ君と、お姉さんの後ろ姿が映り込んでいたように、この物語は2人の物語だ。

お姉さんは謎を多く秘めた存在でありがなら日常にいて、少年に問いを出す。そして、考え抜いた少年は一歩大人になる。自分の謎を明かされたお姉さんは、世界と少年を守る決意をする。2人は、相互に恵み合う関係を構築している。

そんな2人を観ていてると、心がたいへん平和になる。この映画の魅力のひとつだ。

アオヤマ君が親しくお付き合いしているお姉さんと語らい合うシーンの独特なテンポが彼らの関係性を世界から切り離している。お姉さんのおっぱいへの視線を悟られ、指摘される滑稽な場面は、お姉さんに自分の興味を伝えるほどにはハッキリせず、でも気になってしまうというアンビバレントな感情を示してもいて、それすらも受容するお姉さんの広々とした余裕がそこにはある。

それにしても「少年」という呼び方は不思議な響きをもつ。アオヤマ君への親しみをこめているのだと思う一方で、どこか他人行儀な感じもする。

「少年」なんて、あまりに一般的な代名詞だ。ただ、お姉さんは、アオヤマ君以外の子どもをこのように呼ぶことがない。それがアオヤマ君への「少年」を特別にしている。彼女もアオヤマ君との関係をかけがえのないものと捉えているのかもしれない。

アオヤマ君からペンギンを作るのをやめるよう言われた後、彼女はきちんとそれに応えていることからも、それは察せられる。

実際には、アオヤマ君の与り知らぬところで、ハマモト教授とお姉さんは、不可思議な現象についての情報を共有してしまっているので、アオヤマ君がお姉さんの秘密を守ろうとする行為は、実を結んではいない。しかし、お姉さんは、そんな彼の真剣な気持ちを決して無下にはしない。

ハマモト教授と「何か」を話したあの夜に、アオヤマ君を海辺の町に誘った動機は、自らの残り火を自覚して、少年との思い出を作りたかったからだろう。ペンギンを生み出すこととエネルギー源の海を壊すことの矛盾に気付いた彼女は、このころ反発意識の芽生えからかジャバウォックを生み出してもいる。

だから、ペンギンの生成を御された彼女がジャバウォックを生み出し、ペンギンたちを間引きしてしまった矛盾も、なんのことはない。お姉さんを守ろうと必死になるアオヤマ君と離れたくなかったのだ。彼女のいう未練とは、僕はアオヤマ君のことなのだと思う。

そう考えると、ハマモト教授と何かを話し合った夜にアオヤマ君を連れて海辺の街に行こうとしたのは、彼女なりにアオヤマ君とのひと時をやがては終わらせなければならない儚いものとして捉えていた故だろう。

「君が本当の大人になるところを見てみたかったな」。

そう告げた彼女は、最後はアオヤマ君に立派な大人になる片鱗を見ていたのかもしれない。彼に自分と同じコーヒーを淹れる行為の意味も、それを示唆しているように映った。このカフェに走ってくる際、彼女の表情が映らないカットが印象的であった。

彼女の後ろ髪をひいていたのは、他の誰でもない、アオヤマ君だ。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

プロジェクト ペンギン・ハイウェイの未来

未知は未知のまま残された。お姉さんは何者なのか。どこから来たのか。どうしてペンギンを生み出せるのか。<海>とは。それらは科学的に説明がつかなければ、この宇宙でどんな意味を持っていたのかもわからない。

そういうことは現実にも沢山ある。どうやって飛行機は飛ぶのか。なぜ生き物は生まれては死んでいくのか。それこそ、どうしておっぱいに惹かれるのかもわからない。

何よりも、アオヤマ君は終ぞお姉さんに向けていた感情の正体はっきりとはさせなかった。母のおっぱいと彼女のおっぱいがなぜ異なるのかというひとつの謎は、はっきりと言語化されてはいない。恋とは永遠の謎である。

ひとつ確かなのは、アオヤマ君はこの出来事を通して、お姉さんに会いたいという気持ちをしっかりと自覚したということだ。お姉さんに会いたいという気持ちを糧に、彼は眼前に広がるペンギン・ハイウェイを歩むことを決意した。

その道中、お姉さんがお母さんや妹とは違った特別な女性である理由もわかるかもしれない。それは、もしかしたらお姉さんとは違う女性なのかもしれないし、お姉さんとの再会が叶う瞬間かもしれない。

どうして自分が嬉しくなるような顔形の女性が目の前にいるのか不思議がっていたアオヤマ君は、お姉さんについての謎を抱えたまま、その謎に突き動かされ、毎日勉強していく。

冒頭と同じように、相変わらず「結婚する相手を決めてしまった」と語るアオヤマ君。その言葉がまるで違う意味を帯びていることが、とても頼もしく感じられる。

ペンギン号がアオヤマ君のもとへ帰ってきたという事実は「世界の果て」がたしかに存在し、この世界とどこかと繋がっている証左になっている。だからこそ、彼がお姉さんと再会する可能性を感じずにはいられない。

世界の果てを目指してお姉さんに会うためペンギン・ハイウェイを行くアオヤマく君は、まるで映し鏡のようである。自分もまたどうしようもなく、あれがしたい、これがしたいと思っている。彼と自分を重ね、これから広がる未来がとても楽しみである。

まとめ

わからないからこそ、わかろうとする。人が生まれながらにして持つエネルギーの正体を2人の関係が象徴している。

一人の少年が、不可解な現象に立ち会い、研究し、最後には夢を抱く話にもなっている。

今はまだわからないことは誰の人生にも存在している。この映画でその穴を見つめるきっかけを得たような不思議な気持ちになった。その穴は、作中の「海」のようである。

この映画で描かれている不思議は、現実のありとあらゆるものへと重ね合わせられる。

だから、僕は折に触れて何度もこの映画を観たくなるのかもしれない。

P.S. まだまだ多くの謎が残されているので、折に触れて追記していく予定である。

コメントを残す