アイキャッチ画像: (C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

こんにちは、子供の頃に観た『ボンバーマンジェッターズ』を全話見返したいなぁと思いつつ、なかなか手が出せないワタリ(@wataridley)です。

『劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ』を観てきましたので、その感想を。

『シティーハンター』と言えば誰もが一度は耳にしたことがある北条司による人気漫画。過去にアニメや、ジャッキー・チェンによる実写映画や関連作『エンジェルハート』などが発表されており、高い人気ぶりが伺えます。

『シティーハンター』が連載されていた当時に生まれていなかった自分は、この漫画・アニメに直接触れたことがなく、「Get Wild」を古き良き名作主題歌としてテレビ等で耳にしたことがあるくらいです。

とはいえ、高い支持を得ているからこそ、わざわざ現代のスクリーンに舞い戻ってきたわけです。ならば、その人気の内実を覗いて見ようじゃないか、ということで鑑賞に臨みました。

結論から言って、その魅力は表層的には理解できたものの、特段面白いとは思えませんでした。新参者の目線から今回の劇場版についての感想を書いていきます。

『劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ』鑑了。美女にもっこりしては鉄拳制裁を喰らう冴羽獠の時折見せるシリアスな顔に色気を感じた。しかし、緩急の演出は獠のセクハラに頼りきりで、本筋も見せ方が平板。作画も劇場版の割に緩く、現代のスクリーンに戻ってくる意義はあったのか。

— ワタリdley (@wataridley) 2019年2月10日

かなり辛口になっていますので、そのことは事前に理解されたし。また、以降はネタバレですので、ご注意ください。

45/100

お約束に寄りかかった凡庸さ

『シティーハンター』というタイトルが颯爽と示す通り、主人公の冴羽獠は新宿を拠点に活動する凄腕のスイーパー(掃除屋)である。依頼人を悪から守り、問題解決を図ることが彼の目下の仕事らしい。

今回の依頼人、進藤亜衣も父親の死を境に身の回りに起き始めた異変を獠に相談しに駆け込んでくる。

なるほど、基本的にトラブルを解決していく「何でも屋」や「解決屋」といったお話に見られる類型だ。今回の劇場版が初の『シティーハンター』となる自分にも、あらかたストーリーの予想はつくし、それ故に安心して身をまかせることができる。

これはキャラクターについても同じことが言える。

普段の冴羽獠は美女に目がなく、暴走するたびに相棒の槇村香にハンマーによる鉄拳制裁を喰らう間抜けな体たらくだが、仕事のこととなるとシリアスな表情をちらつかせる。そして持ち前の戦闘能力や洞察力によって、事件の核心に迫っていく。そんな獠と共に仕事をする槇村香は、外向きには彼をぞんざいに扱うものの、本心では大事なパートナーとして信頼している。

この冴羽獠のキャラクターにしても、2つの顔を持つ男としては、王道を行く設定である。槇村香も「ツンデレ」と称されるジャンルに近い、付かず離れずな関係性を獠との間に築いている。言ってしまえば、ありがちではあるのだが、軽いノリと大人の雰囲気のギャップには、たしかに人を引き込む色気があった。

(C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

しかし、今作におけるこれらのベタな設定・筋書きは、あまりに工夫なく2時間の枠組みの中に並べられてしまっており、新鮮味が感じられない。結果として、ひとつひとつがどこかで見たようなものばかりという印象になってしまった。

亜衣のストーカーに少なからず御国真司の悪事が絡んでいることは序盤の設定紹介の時点でわかることだろう。また、それらを冴羽獠が持ち前のスキルで解決していくというのもこの上ない予定調和だ。これらは少なからず刺激を求める自分には物足りないと感じさせる要因となり、実際物語は全てが予想の範囲内におさまっていった。

『シティーハンター』が連載されていた当時は、男女バディであり、下ネタ等のジョークを交えつつも締めるところは締めるといった事件解決モノのストーリーは珍しかったのかもしれないし、逆に流行っていたのかもしれない。たが、今となってはそれぞれの要素が、無意識にであれ意識的にであれ、他のクリエイターに吸収され、あらゆるメディアに散布された結果、氾濫している。

これは何も『シティーハンター』に限った話ではない。うすた京介の『セクシーコマンドー外伝 すごいよ‼︎マサルさん』がヒットしたあたりから“ナンセンスさ”をウリにするギャグ漫画は増えたというし、『スーパーマリオ64』が見せつけた3D型アクションの基礎はその後の多くのゲームが追従している。どんな斬新なものも、ひとたび人気を獲得すれば一般化するのである。

だからこそ、作品は同じ手法に傾倒したままではマンネリズムに陥ってしまうわけだ。その点において『劇場版シティーハンター』は、リスクを一切顧みず、愚直なまでに旧態依然とした作風に甘んじている。

当然のことながら、すでに使い古された設定や舞台を斬新だと感じることはできない。ならばいっそ、これが王道なのだと居直って手持ちの武器を強化するか、獠と香の関係を通例以上に掘り下げるといった各要素の深度の追求を行うなりすればよかった。それすらないため、本当に何を楽しめばいいのかがわからない。

それどころか、多種多様なヒーロー映画が隆盛を極める現代に「他人のために力を行使する尊さ」を香にしてやったりと語らせる場面は、居心地が悪かった。

(C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

劇場版らしからぬ映像に終始する

今や氾濫したプロット、古ぼけたキャラクター造形が織りなす物語の中、お披露目される映像表現は案の定平易なものばかりであった。

今作は劇場版として制作されている以上、視覚的な刺激を求めてやまないのは自明のことだろう。それは爆発を用いたようなわかりやすい派手さに留まらず、大スクリーンに映る登場人物たちの心の機微であっても構わない。とにかく、わざわざ劇場に足を運ぶという労力に見合う非日常が求められてしかるべきだ。

しかし、そのどちらもが全く見られなかった。最初から最後まで日常風景に馴染んだテレビアニメを見ているのと変わらない、凡な絵の連続だ。

冴羽獠と槇村香をはじめ、屈強な大男の海坊主や大人の色香を漂わす野上冴子など、北条司によるキャラクターたちのルックスは目鼻立ちが力強く、少年漫画らしからぬアダルトさがある。惜しいことに、劇場版における作画はそんな氏の特徴を活かしきれていない。全体的に弛緩気味である。

キャラクターの顔のアップは線が強く描かれ、魅力を感じた一方、引きの絵になるとテレビアニメとしても微妙なクオリティにまでダウンすることも多い。

「シティーハンター」たる腕の見せ所である冴羽獠のアクションシーンにしても、動きは緩慢で迫力が薄い。ガンアクションにかかる銃のディテールに目が行くこともなく、銃撃もどこかで見たようなカメラワークや演出に終始しており、命のやり取りに付随すべき緊迫感が得られない。

例えば、亜衣と獠を襲いに来たドローンが銃の雨を降らせるシーンでは、あれだけ撃っているにもかかわらず、被弾や掠める様子が不自然なほどない。獠が着ていた防弾コートは、それが効果を発揮する場面は絵によって明示されず、また銃弾を避ける際の動きもまったくただの人間であるために、「一個小隊に相当する」という獠の超人性に説得力が伴っていないのである。

他にも、海坊主がバズーカを撃つ際にあれだけの数の兵器が銃を撃つのを止めている場面を見るたびに、危機感がだだ下がり、ドローンに撃たれた壁が破損する描写が省かれたりしているのも、気になって仕方なかった。

また、新宿を舞台にしているという設定もあまり意味を見出すことができない。ロケーション的な魅力という面でもそうだが、アウトローが蔓延る危険な街としての暗部も戦場としての機能も描写されず仕舞いだったからだ。ゴジラに当たりそうになったミサイルを止める、という冒頭のシーンから、てっきり新宿に土着するスイーパーの特性や特技を見せてくれるのかと思っていた。

しかし、新宿は単なる背景に過ぎず、結局なぜ世界中の武器商人がごぞってやってくるのかもわからない。夜景を見せて「捨てたもんじゃない」と語らせても、実相が描かれていないのて、獠の気持ちはわからなかった。

振り返ってみると、最も視覚面においての見どころがあったのは、エンディングで流れるアニメ『シティーハンター』のダイジェストだった。ハードボイルドなタッチで描かれる獠たちの、何やら只ならぬ経緯を見て、原作やアニメも触れてみようとは思うほどに惹かれていた。

(C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

時代の流れに逆らうのでもなく

話は何の捻りもなく、映像面でも称賛しがたい。ここまでならば、単なる凡作として片付いていったことだろう。

これらに加えて、自分には怠惰に再生されるだけの時代性までも目に付いてしまい、凡作と評価することさえ憚られる。

『シティーハンター』は、80~90年代にヒットした漫画・アニメとあって、作中の描写は今となっては古めかしいものばかりだ。

女性に性的な言動を取る獠は、おそらく今の時代では生まれえない、良くも悪くも当時の時代性に幇助されたキャラクターだろう。綺麗な女性を目にかけてはセクハラ行為に及ぶ様は、相棒の香のおかげで未遂に終わるか、痛手を負うというところまでがギャグとして描かれている。

現代では、こうした描写は少なからず批判的視線を向けられることもあるかもしれない。だが、実をいうと、自分自身はこのセクハラギャグはそれほど嫌悪感は覚えない。

フィクション内の架空の人物にまで現実に即した倫理観・価値観を求めるのは不毛であるし、むしろ現実では出来ないことをするというのもその意義なのかもしれない。どんな不道徳であれ、面白ければそれでいい。もちろん、それによって傷つく人も出てくるだろうから、その都度考えていく必要もある。それが自分のスタンスである。

他方、今作における「もっこりギャグ」は、その存在自体をよしとしても、全体が面白いかどうかは別の話である。

(C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

今作は事件絡みのシリアスなパートと、獠たちがお気軽なギャグや掛け合いを繰り広げる小休止的なパートとで構成されている。作品の緩急のリズムをそれぞれが担っているのは言うまでもないだろう。軽々しい言動を取る獠も、ひとたび悪漢を前にすれば頼もしい男の顔を見せるわけだ。

たしかにこのシフトチェンジは、人をつかんで離さない魅力がある。悪漢に襲われそうになった亜衣を倒し、颯爽と現れたヒーロー…と思いきやこいつも目をハートにして襲い掛かってくる、という落差で彼のキャラクター表現はインパクトがあった。逆にナンパに及びつつ、尾行していたワルをしっかりと牽制したり、亜衣を振り回しながらも彼女のメンタルケアをするなど、冴え渡った面がしっかり伝わってきていた。

しかしながら、緩急の演出は序盤のはやいうちからワンパターン化し、気を緩ませるためにとりあえずもっこりさせておけばいいという浅はかなものに堕してしまっていた。獠が発したギャグで、台詞回しが印象に残るものは少ない。というか、無かったのではないだろうか。

セクハラ描写そのものにしても、ウィットに富んだものを見せてくれる『こち亀』や『ルパン三世』比べて、どうにも食い足りなさを感じてしまう。ドローンを飛ばそうとした際の「エローン」や「海小坊主」など、ギャグのセンスは古臭いものばかりで、このあたりは見ていて苦笑いが出てきてしまった。

ゲスト的に登場したキャッツアイの使い方も粗雑に思えて仕方なかった。彼女たちは広報戦略上の理由から、ただねじ込まれただけのようであったし、登場シーンにかかる音楽もシーンの情調や色味を無視してかかるので違和感が強く出ていた。さして活躍もしない彼女たちのためにかかるテーマ曲は、本来のBGMが持つ演出効果がまるで発揮されておらず、空しいものであった。

他の『シティーハンター』のBGMにも同じことが言える。名曲だからとにかく使ったということが、初心者の自分にもひしひしと伝わってきた。

この黄金時代から引き継がれた財産と作風は、ほとんどそのまま再現されているようで、あまりに新鮮味がないのである。槇村香が「時代の空気読まんかい」と叫びながら突っ込みを入れていたような、昨今の時代を鑑みた上での、『シティーハンター』の再定義をするのかと思いきや、全くそんなこともなかった。

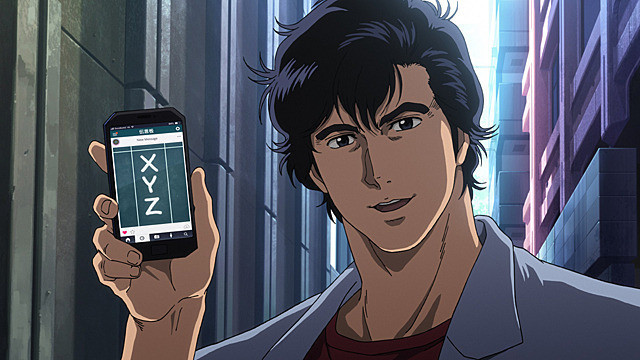

今作では現代の新宿の風景が登場し、スマートフォン、AI搭載の接客ロボット、ドローンなどといった一見今めかしい要素は顔を出すものの、結局これらも表象しか触れられていない。これら現代的要素が現代的要素である必然性は薄く、昔のものに取って代わっても問題ないだろう。海小坊主に至ってはなんのために出てきたのかさえ不明瞭である。

今を代表する存在として、また自分のようなポストシティーハンター世代にとっての出入り口として、飯豊まりえ演じる進藤亜衣を出したことも推察される。そんな彼女も案の定、早々に獠たちのペースに適応してしまい、全くこちらの目線に合わせてはくれない。「アイコンタクト」なるポージングは古臭く、例えばネットやSNSで有名だといった様子は描かれないので、世代的には同じなのに距離を感じるキャラクターであった。

ここまで古びた作風が一貫している背景には「今となっても変わらない」という『シティーハンター』像を映したかったという意図があるのかもしれないと考えたが、結局その考えは浅薄な現代描写のために妥当性を持ちえない。「昔」を肯定したいのであれば、比較対象たる「今」を描かずしてその達成はありえない。

だから、ただ全盛期を思い出し、懐かしんでいるだけ。それが自分の目に映った『劇場版シティー・ハンター 新宿プライベート・アイズ』の姿である。

(C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

まとめ: 現代のスクリーンに帰ってきた理由は?

どうして80~90年代に現代のスクリーンに『シティーハンター』を再降臨させたのだろう?これが最後までわからなかった。

新しい試みは新参者の自分の目からも見当たらず、ベタな王道の割にはパワーがあるわけでもない。ただただ、昔のことを今になって繰り返しているだけ。

まるで地元のコミュニティーでかつての武勇伝を語っている人を見ているようであった。その武勇伝はかつてはたいそうなものだったのかもしれないし、その当時を知っている人には懐かしいと思えるのかもしれない。しかし、それを語っている今も、時代は進み続けている。絶え間のない変化に適応しようと、あるいは最先端に立とうと、あらゆる作品が生まれているのだ。

昔のことを繰り返すというのは、変わらないどころか相対的には後退しているも同然ではないだろうか。おまけに、その武勇伝が通用するコミュニティーに属していない自分は最後の最後まで蚊帳の外である。

劇場版シティーハンター、腑に落ちない点。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○終盤のノイズだった。 https://t.co/wpYUZ0DcRQ

— ワタリdley (@wataridley) 2019年2月10日