どうもワタリ(@wataridley)です。

今年も昨年度に引き続きコロナ禍と小説執筆を理由に更新をサボりにサボっていたものの、映画鑑賞だけは引き続き趣味にしていたのもあるので、例年通り、2021年に鑑賞した映画について、ベスト10を組んで振り返っていこうと思う。

それぞれ選出理由と簡素な感想を述べていきます。

目次

10位 MCUから一時ドロップアウトした監督がDCでぶっ飛ぶ

『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』

2018年、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の監督と知られるジェームズ・ガンが、過去にSNS上に投稿していた不謹慎なジョークを理由にディズニーから解雇されたというニュースはMCUファンの間にショックをもたらした。この『ザ・スーサイド・スクワッド』は、放逐されたガンをワーナーが監督として雇い入れ、さらに前作『スーサイド・スクワッド』が興行的に成功しながらも批評面では酷評されたことを受けて仕切り直しのようにして打ち出された一作だった。そんな曰く付きの作品だったはずが、これが意外にもジェームズ・ガンの作家性が存分に発揮され、類を見ない痛快なアメコミ映画に仕上がっていた。終盤、怪獣映画さながらの混乱の中、アメリカの政府高官から使い捨てられるばかりのはぐれ者たちが一念発起し立ち向かう姿に、上記の製作事情も重なって奇妙な熱を見出してしまった。近年MCUが広げる一方のユニバースとは対照的に、単体としての面白さを確保していたのも個人的には高評価を与えたポイント。

9位 摩天楼ではなく、ビルに囲まれた少女の目線から捉えられたニューヨーク

『17歳の瞳に映る世界』

派手な展開やわかりやすい娯楽要素はなく、徹底して抑制された画面で成り立つ今作を象徴するのが、主人公オータムが訪れる街・ニューヨークの映し方である。オータムはある日自分が妊娠していることを知るも、住んでいるペンシルベニア州では親の同意なしに中絶手術を受けられないために、同意なしで手術可能なニューヨーク州へ発つ。今作は言ってしまえば、オータムが従姉妹のスカイラーと共にニューヨークを彷徨う道程を映しただけなのであるが、観光映画的な気楽さは排されており、観光地として世界的に著名なニューヨークの街並みさえも知らない大人だらけの見知らぬ景色に映る少女の目線に沿って描かれている。親にも頼らず金銭にも余裕のない閉塞感の中にあっても、二人で戯れ年相応の表情を見せるシーンがあり、あるいはその場を凌ぐために手を取り合う瞬間があり、一辺倒に暗いトーンでは語られないものの、だからこそこうした孤立無援に近い状況のなか、人工妊娠中絶というシステムに縋らざるを得ない理不尽さが、原題の台詞(Never Rarely Sometimes Always)を投げかけられる場面において浮き彫りになる。景色の切り取り方一つで世界の見え方がこうも変わってくるという技巧面においても、自分がなかなか想像できないでいた暗部を明るみにするという取り組みにおいても、静かだが印象に強く刻まれる一作。

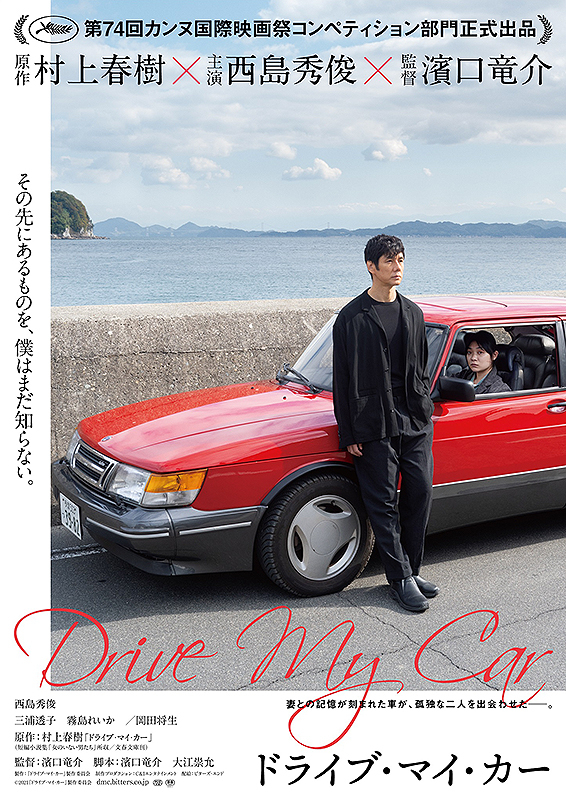

8位 他人が他人を演じるという行為がもたらす意味を見つめさせる

『ドライブ・マイ・カー』

村上春樹を原作とし、カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した濱口竜介の『ドライブ・マイ・カー』は、公開前から注目されていたが、その期待を越える内容だった。3時間と言う長尺にありながらも、それが無駄には感じられないほど多くの要素を引き合いに出し、そのいずれもが主人公の抱える喪失と向き合うクライマックスに結びついていく。これは確かにカンヌの脚本賞も納得であるが、自分が個人的に最も惹かれたのは濱口竜介監督が従来の作品から試みていた役者の芝居の付け方である。西島秀俊演じる主人公・家福は、劇中でも小言を言われるぐらいに演者に繰り返し本読みをさせ、その際に演者の感情を徹底して斥けるように指導する。逆に感情を込めたメソッド演技をする岡田将生演じる高槻は家福とは対置され、ある種空虚で冷ややかな造形に映るのだが、そんな人物でさえも、本来は無機質な文字の並びでしかないテキストを用いて、ニュアンスが立ち現れる瞬間を示してみせる。鑑賞の最中にひとときも油断できないので疲労させられる面もあったが、「演じる」と言う行為が感情の説明に傾きがちなメジャーな流れに距離を取り、根源的に人が文字を声に出して読む営みに向き合うことを、喪失の超克に重ねて語り切った今作は、表現と言うものに対する見方を再度見直すきっかけとして優れた一作だったと思う。

7位 映画作りに付帯するエゴイズムを編集に託す

『映画大好きポンポさん』

今年のオリジナルアニメ映画の中でもこの『映画大好きポンポさん』はトップクラスの出来栄えだったと思う。映画作りや表現そのものを題材にした作品となれば、前述した『ドライヴ・マイ・カー』など、割とポピュラーなジャンルにはなるものの、特に今作が独特なのが、映画制作においてスポットライトを当てているパートが、撮影や演技といったしばしば取り沙汰される日向の方ではなく、映画付きの間ですらあまり注目されるとは言い難い編集工程にある点である。今作における狂言回しらしいポンポさんの振る舞いや「クリエイターたるものこうあるべし」といった彼女の格言それ自体は、人物造形からしてわかるように、極度にデフォルメされたものであるし、むしろ自分は原作を読んだ時には古臭さすら覚えてしまったほどである。映画はそうした作品の趣意を、編集工程を作り手のエゴが表出する場と定義づけることによって、一段と説得力を持たせることに成功している。編集において膨大なシーンの数々が、監督のジーンの判断ひとつで切り捨てられていく一方で、取り残された場面の組み合わせの中に観客たちが自分を見出す瞬間を描いている。作る側のエゴと観る側のエゴが反響し合い映画が成り立っている縮図が、90分というポンポさん自身のエゴの投影によっても示されているところまで含めて脱帽させられた一作。

6位 理に合わない青春こそミステリー

『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』

今年で29作目、完全に老舗シリーズと化した映画『クレヨンしんちゃん』は、ファンの間でこれまでにも何度もその中の名作を選ぶ論争があったことかわからない。そしてその際にはいつも原恵一監督『嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』『嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦』といった作品が真っ先に挙げられるのが常だったことだろう。しかし、筆者としてはそれらの作品はある意味ではクレヨンしんちゃんのタブーを犯すような反則技によって成立、ないし他作品との差別化が図られている面も大いにあったのではないかと思っている。『オトナ帝国の逆襲』では子供に分かり得ない大人が感じるノスタルジーと悪化していく未来への不安を主軸にしていたし、『戦国大合戦』では安穏とおバカを繰り返すしんのすけに死の概念を突きつける場面がある。どちらもシリーズの範疇を超えたところにその力点があるような気がして、正統な作品とは呼び難い感じは否めなかった。そこへきて、この『花の天カス学園』という作品は、『クレヨンしんちゃん』らしいおバカな世界観を維持したまま、お受験に喩えた競争社会を面白おかしくも恐ろしい一面を描き出し、そこでしんのすけと風間くんの「いつかは終わる」友情にフォーカスを当てることによって、『クレヨンしんちゃん』シリーズそのものを再定義しにかかるといった意欲的な取り組みをしている。ラスト、二人がマラソンを通じて語り合う将来像によって、視聴者の目線さえも取り込み、合理とは対極にあるおバカギャグを連発し続けるシリーズの意義を語りかけているような気さえした。

5位 一夏の思い出が世界への第一歩となる

『あの夏のルカ』

2020年以降、コロナ禍に寄って多くの作品が劇場公開を延期するか、配信に切り替えて対応する中、残念ながらピクサーアニメーション作品『あの夏のルカ』もその影響を受けてディズニー+の配信になってしまったものの、今作も昨年度の『ソウルフル・ワールド』に引き続いて劇場鑑賞ならばより魅力的に移ったであろうことを夢想させられるほどの出来栄えだった。主人公ルカは、過保護な親を持ち永田も海の上の世界への憧れを持ち続けるシーモンスターの少年である。ある日知り合ったアルベルトと共にルカはポルト・ロッソなる街に栗出て、そこで知り合ったジュリアを交えて一夏のうちにトライアスロン大会に向けて人間社会を経験していく。ルカ達は水に濡れると元の体に戻るというルールがあり、それによって観客を飽きさせないサスペンス要素を提供するピクサーアニメーションらしい脚本術などもよくできているが、何よりも素晴らしいのがルカ達の体験が過度に大げさにされていない点である。ルカ達の仮住まいとなるジュリアの家にしろ、自転車の練習をするポルト・ロッソの坂道にしろ、あるいはいつもの広場にしろ、当たり前の近所の風景のように出てきては、それがずっと反復される。映画らしい風景描写などせいぜい海を泳いで港町へ行くシーンやルカの空想するシーンぐらいなものなのに、これが終盤にさらに外側の世界へと旅立っていく上で子供の頃に過ごした世界として機能してくる物語の切り口はかなり新鮮。アイデンティティを周囲に隠して生きる少年が、外界に初めて接していく上での怯えや親友の存在によって勇気を持つという切実なテーマにもいきてくる。それにしても、空気感までをも感じさせるCGの表現は、やはり家のモニターは勿体無かった。

4位 映画に映らないところの映画

『街の上で』

若葉竜也演じる下北沢で古着屋を営む青年・青は、初めてできた恋人にふられ傷心の身にして、ある日大学生からのオファーを受けて自主制作映画に出演することになる。冒頭はその出演のワンシーンから始まるのだが、それは実際には完成した作品からはカットされてしまう。それが象徴するように、作品は映画に映るような部分ではなく、映らなかった部分に焦点が当たって進行していく。こういった劇的ではない形で主人公を映すのは、今泉力哉の十八番であるが、今作ではそれが人、街、それが織りなす文化というものへの愛おしさに通じてくるように描かれており、主人公の青でさえも特別に立ち回る主人公などではなく、他の誰かのドラマにすれ違いざまに居合わせるだけの人物として位置付けられている。演出面もこれまでの作品同様に噛んだり、つっかえたりするような辿々しさを残す方向性が一貫しているおかげで、本当に街の一角で起きているかもしれない空気を得ながら、青の身の上を盗み見ているような感覚に陥ってくる。街の人々を自然と映しながらも淡々と進んでいくようにも見える中、波長が合うイハとのやり取りには最も長いカットが割かれている。おかげで、主人公が終盤に直面する一波乱が、妙に面白おかしく感じられるのだが、かようにして人間同士の噛み合わない様子というのは、形を変えて、人それぞれ身近に起きているのだと思える。そういう人たちがより集まった集積として街があり、文化が耕され、こういう映画に繋がっているのではないかと思いを馳せさせる不思議な心地の映画であった。

3位 偶然の機会の偽りの演技が本心を剥き出しにする

『偶然と想像』

『ドライブ・マイ・カー』に続いての濱口竜介監督作品。やはり今年は濱口竜介の年と言っても過言ではない。海外での賞レースも好調であり、ポン・ジュノが『パラサイト』でアカデミー賞作品賞を獲っていたことを踏まえると、もしかすると濱口竜介もあり得るのではないかと思うのだが、どうなのだろう。ともあれ海外の映画人をも唸らせる濱口竜介だが、今作でもフィクションで人が演じることの本質を捉える氏の技巧は光っている。今作における登場人物達もまた、『ドライブ・マイ・カー』の家福同様に、演技を通じて自身の本心と向き合う役所を得ている。本編は計3話から成り立つ短編集の体裁を取ってはいるが、そのいずれもが本心を包み隠してその場に合わせた表面上の言葉を「読む」という点で筋は一致している。会話主体で進む主に3幕構成の小話ではあるが、シチュエーションの特異さやウィットに富んだ台詞回し、そして何より登場人物が発する本心を隠した声の質感とその掛け合いのリズムが単純に見ていて面白い。しかもその上、第1話「魔法(よりもっと不確か)」においてはタクシーのUターン、第二話「扉は開けたままで」における扉の開閉など、登場人物のアクションを捉えた映像面によって機微を描く演出にも抜かりがない。一見関係ない話のように思えても、第1話から第3話にかけての流れも心憎いほど計算され尽くしている。たまたま得た偶然の機会を登場人物が自らの意思で降りる様や、それこそ偶然によって綻んでしまう様を描いた上だからこそ、最後には離れゆく偶然の機会を取り戻す光景に、爽やかな心地を得ることができたのだと思う。笑える場面が多いことと、3時間超えも辞さない濱口竜介作品の中では2時間とまとまっているので、『ドライブ・マイ・カー』よりこちらを上位に置いたが、正直その日の気分によって変わるだろう。

2位 作品が終わった後にキャラクターが向かう先

『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』

今作は2018年に放送されたTVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の最終回から2年後、主人公・愛城華恋らが卒業を控える3年生になった「その後」の話なのであるが、おそらく今回挙げた作品の中であらましを説明することが最も困難な作品である。遡っての話をすると、実は自分はTV版は面白いと思いつつも、いくつかハマれない部分もある、というぐらいの温度差であり、そのまま順当にいくとその劇場版が映画ベスト10に入るなんて想像もあまりしていない程度の熱であった。というのも、TV版時点では、舞台やソーシャルゲームと同時展開されたメディアミックスの一環らしく、女性キャラクター達がそれらしいドラマや役割を得ながら、消費者はそれを愛好するという域に押し留められているように映ったというのが大きかった。規定された物語を打ち破る話として捉えたところで、彼女達は結局そういった資本主義的な事情によって形作られたメディアの内側にいることに変わりはないのだ。愛城華恋がいくら劇中劇「スタァライト」で定められた悲劇を打ち破ったところで、ある種それすらも定められた物語でしかないのだ。それは極めて穏当で、ぬるま湯のような話である。ところが、この劇場版はそうしたぬるさの一切に決別する。日常的なエピソードを序盤限りの最小限に削ぎ落とした上で、彼女達のレヴューによってその葛藤と克服を描くという方向にシフトしたことにより、観客達も否応なく舞台上の彼女達にのみ目線が向かうことになる。その舞台裏については全く描写されないので、観客は徹底して観客たらしめられ、舞台裏は想像するしかなくなる。しかし、不思議なもので、彼女達の舞台上の演技とは嘘や偽りのようなものであるはずが、演じている彼女達の本心であるかのように映ってしまう。ただ遠くから傍観させられる観客すらも巻き込んで、彼女達の人生の岐路に置ける各々の決着と宣言を描く試みは、劇中の「列車は必ず次の駅へ。では舞台は?あなたたちは?」という問いかけへのアンサーにもなる。劇中劇「スタァライト」と重ねて「レヴュースタァライト」そのものをメタ構造の枠組みに入れ込むことにより、役所を終えた愛城華恋らは一度死に、そして再び次の役に生まれ変わり、まだ見ぬ舞台へ向かうのだ。

1位 25年の重み

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』

90年代を代表するSFアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』は、さまざまな考察や論争を呼び、社会現象を巻き起こしたとされるが、それほどの人気を博しておきながら、この『シン・エヴァ』公開に至るまで熱気冷めやらぬ様子でコンテンツは存続していたかのような空気だった。それもそのはずで『新世紀エヴァンゲリオン』は、本放送時とその後に公開された劇場版『Air/まごころを、君に』(通称・旧劇場版)の二度にわたって完結が描かれながらも、その作品体裁を放棄した(としか見えない)形での決着に多かれ少なかれ晴れない靄を胸の内に抱えて過ごすファンも多かったと思われる。かくいう自分も、昨年、コロナ禍に突入した後の自宅時間に手を出すや、その面白さに視聴が止まらず、結果、新劇場版まで一気見してしまったほどのハマりようだったものの、いずれの締めくくりにもそんな靄を植え付けられた感覚に陥った。昨年に見たばかりの自分でさえもそうなのだから、25年以上も追い続けたファンの気持ちや察するに余りある。ただ、エヴァンゲリオンというコンテンツがもたらした功罪はそうした熱心なファンを産むと同時に、その作品が持つテーマとは裏腹に素直に巣立ちできない(させてくれない)ところにあったのではないかと思う。旧劇場版から10年ほど経って再スタートした『新劇場版』シリーズは、制作時において最新の技術を使って映像面をブラッシュアップしながら、さらに物語も刷新。しかし、それすらも第3作目『Q』から完結作『シン・エヴァ』に至るまで、総監督の庵野秀明自身が健康上の理由や、『風立ちぬ』への出演、『シン・ゴジラ』製作などの諸事情に見舞われ、クリエイターの紆余曲折と作品の制作状況が紐づいているのがありありと見えた。表面上はコロナ禍を理由に延期に延期を重ねた『シン・エヴァ』がようやく公開の運びになった3月、自分は池袋のグランドシネマサンシャインの日本最大級のIMAXでその完結を見届けた。日本のアニメーション史上でも歴史に残るほどの映像表現、碇シンジが引き起こしたカオスの決着、そして25年もの歳月の積み重ねが報われる様を目にして、上映後は早起きした身体にそれだけで説明がつかないほどの疲労感に見舞われた。とにかくこうして書いていて思うのは、『シン・エヴァ』という作品は、ある意味ではエヴァンゲリオンを見てきた人の歴史やその時々に抱いた感情と組み付くような葛藤が碇シンジを通して描かれた物語だったのではないかということである。安直に考えれば、碇シンジを彼個人のプロフィールや経歴なんかを引用して庵野秀明とみなすことはできるのかもしれないが、自分は他者と関わり合うことの恐怖とそれを乗り越えて得られる当然の喜びを、この把握しきれない複雑な世界を模した複雑なSFロジックを通じて描かれたのがエヴァンゲリオンなんじゃないかと思うに至ったのだ。そして、観客を強引な手法で突き放す形で完結を迎えたTV版最終回や『旧劇場版』と異なり、今度はまるで作品そのものが、対話姿勢を取りながら明るい気持ちで劇場を去れるように作られているところに、やはり喜びを感じてしまった。ある意味では反則技とも言える完結作だが、これは25年という歳月に加えて、一辺倒には行かない人間の内面を描いたからこそ得られるカタルシスなのだと思う。

まとめ: 今年の締めくくりと来年の話

映画ライフの一年を総括すると、自分にとってはエヴァンゲリオンの完結という一大イベントがあり、上半期はほとんどそちらに意識を取られていたのが正直なところだった。その『シン・エヴァ』も公開に至るまでコロナの感染状況に左右されていたのを見るに、未だに完全に収束していない状況を憂いながらも、徐々に改善しつつある兆しを見て、来年こそは公開延期が当たり前でない世界に戻るといいと思う。

個人的な来年の映画注目作は、公開延期していた『シン・ウルトラマン』、幾原邦彦監督作『輪るピングドラム』劇場版、年始早々の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』や同じくスパイダーマンの『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』、あと『トイ・ストーリー』好きとしてはやはり『バズ・ライトイヤー』だろうか。

今年は昨年に引き続きブログがサボり気味になってしまったが、特に止める気はなく、むしろ小説をとっとと完成させて、もっと更新頻度を上げたり、動画の方にも手を出したいぐらいには思っている。

私的なことだと、春先に住居を変える予定なので、来年は生活環境が一新することに伴ってそのあたりのモチベーションを上げつつ、映画ライフを再び満喫したい。

以上、個人的なベスト10とその感想にお付き合い頂きありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。

コメントを残す