こんにちは、ワタリ(@wataridley)です。

今回は「恋は雨上がりのように(以下、恋雨)」の最終巻である10巻の感想です。

はじめに

先月4月27日に恋雨の最終巻が発売されました。

恋雨は今年の1月から3月までアニメが放送され、5月25日には実写映画の公開も控えています。

最終回を迎えて以降、ネット上ではさまざまな考察や感想が流れているのを目にします。

端的に言って、決して絶賛一色というわけではありませんでした。だからこそ、たくさんの人が違った見方をしているようで、自分はその状況を楽しみながら見ていました。

恋雨は、17歳の女子高生橘あきらと45歳のファミレス店長近藤正己の恋愛模様を通して、彼らの日常や心情風景を静かに描写した作品です。「JKがおっさんに恋をする」という一見突飛に聞こえるあらすじからは想像つかないほどに、落ち着いた雰囲気と含みのある比喩表現が面白い作品だと感じています。ここまでヒットしたのも、そうした独自性が評価されてのことでしょう。

最終回を迎えるに当たって、読者にとっての一番の関心ごとは大方が店長とあきらの恋の結末かと思います。ざっくばらんに「くっつくか?くっつかないのか?」ということですね。

そんな方々は恐らくは、いざ最終回を読んで拍子抜けされたのではないでしょうか。彼女らの関係性の着地点は、読者の方が予想するようなはっきりしたものではなく、曖昧なものでした。良く言えば含みがあるけど、はぐらかしたという感想も十分に当てはまります。

4年間、コミックスにして10巻かけて描いた結末としては、「2人は結局交わることなく、それぞれの道へ行く」というのはあまりに夢がない…という不満を持つのは当然といえば当然です。起承転結がはっきりしていて、読者を楽しませてくれる意外性を入れつつ、ツボは押さえてくれる物語というのが古今東西の作品のメジャーな役割ですから。

しかし、自分は最終回を読み終えて、恋雨は単なる恋愛の物語ではなかったのだとはっきり再認識しました。

結論から言ってしまえば、自分はこの物語にしっかり心を掴まれた側です。最終巻を読み終えた今、清々しい気持ちを抱いています。

恋雨は、店長とあきらが迷いあぐねている姿にフォーカスしている作品だと自分は捉えてきました。部活動で挫折し、逃避するも、奥底では復帰を望んでいる橘あきら。そして、小説に向けた後ろめたい感情を切って捨てることも叶わずに生きていた近藤正己。そんな迷いのトンネルを抜けた先、自ら歩を進めていく姿は眩しく、勇気づけられました。

寂しさを覚えたのも事実です。しかし、変化する上で痛みを回避することなんて出来ないのだと自分を納得させています。

今回は、自分が最終巻を読んで抱いたそんな感想の内実と考察を書き記していきます。

恋雨10巻の感想と考察

あきらと店長、2人きりの1日

最終巻は、これまでの巻にはない構成をとっています。最終話を除いた、すべての話が同じ1日に起こっている時間の狭さ。そして、前後の話が直接繋がっている連続性は、10巻まで追ってきた読者にとって真新しく感じるでしょう。

これまでは各話の間が時間的に密接であったことは実は非常に少ないのです。3巻のラストから4巻の初めにかけて、あきらが店長の家に赴いて関係が一歩進むエピソードは明確に前後の話が続きものでした。この話を除いた他すべては、それぞれが独立的で、繋がりは薄いものです。季節が巡っているように確かに時間は進んでいたけれど、1マスずつ進んでいく物語ではありません。恋雨の各巻は、時系列順にショートストーリーが収録された短編集のような構成と言えると思います。

それが、最終巻では一気に一連のストーリーに成り変わりました。

店長があきらにインスタントコーヒーでいいかと尋ねたところで話が終わると、次の話では雪女を思い起こしながらコーヒーを淹れる店長の姿が描かれています。彼があきらからのプレゼントに同封されていた手紙を手に取った話のラストとあきらがそれに気づき照れを見せる話のスタートに至っては、もはや話の間の区切りは存在していません。そのままつながっています。

これらの唐突な構成の変化は、言わば漫画的演出です。連載漫画はというものは、定期的に1巻ずつ刊行されています。故に、我々読者は無意識的に1巻を大枠ととらえ、読むにあたってのひとつのスパンと設定しています。基本的に漫画を読み始めたら、だいたいの方が1巻ごとに読み進めるものです。

自分は漫画の1巻はひとつの空間のように感じています。例えば、自分のお気に入りの漫画『HUNTER×HUNTER』の14巻。

この巻では、原作でも指折りの人気を誇るグリード・アイランド(GI)編が始まっています。主人公ゴンとキルアのコンビがそれまで追い求めていたゲームの世界にとうとう入り込んで冒険を繰り広げていく導入というわけです。舞台はそれまでのヨークシン編の大都会からバーチャルゲームの内部へと移り変わり、話のテイストも一旦変化しました。

このように漫画は巻を跨ぐと、それまでの話から一旦の区切りが生じて、読者の気持ちもリセットされる効果があると思うのです。恋雨の最終巻はそうした効果が演出として機能し、あきらと店長の2人きりの空間を作り出していました。

ツバメ印の手紙

手紙の封にあったツバメ。以前にも書きましたが、9巻のツバメの巣のエピソードは重要な意味を持っています。

雨にあたらぬ場所に作られていた巣で、独り飛び立てずにいた雛鳥。陸上に戻る勇気を持て余し、雨宿りのためにガーデンに居着いていたあきら。

両者が明らかな比喩の関係にあるのはもちろん、店長にとってもツバメの話は他人事で済ませられないようでした。小説を書くことを再開し、自分の気持ちに向き合うことを決めてから、不眠気味になりながらも筆をとっていました。あきらに触発され、「羅生門」の下人のように勇気を出して自分の欲求を満たそうと動いたのです。これは決して後ろめたい行いではありません。

欲求に正直でいることは後ろめたいと思い、ひた隠しにする道は一見自律的な生き方に映ります。しかし店長のことをよくよく考えてみると、周囲との関係悪化への恐怖心や自分はもう若くはないという諦めに身をゆだねていると見ることもできるのです。好きなことに向き合わないことが一概に自律的で偉いとは言えないでしょう。寧ろ好きだという感情をまっすぐ対象に向けることの方が勇気も行動力も要るという面があります。

当初は年齢や立場を理由にあきらからのアプローチにはっきり答えていなかったように、彼は抗いようのない状況を言い訳にして、本当にやりたいことから背いていました。しかし、年の離れた彼女が全く自分と同じように、どうしようもないことを理由に居心地のいい場所に留まろうとしているのを目の当たりにして、背中を押してあげたくなったのでしょう。

彼は、ツバメの巣の話をした時、「その地に留まって得る幸せもあるかもしれない」と口にしました。このセリフの裏には、彼が辿ってきた人生の苦渋と喜びの両方が集約されているのではないでしょうか。ちひろと対照的に文学を食い扶持にはできず、離婚を経験しながらファミレスの店長として働いていたことのすべてがつらいわけではなく、そこにも幸せがあった、と。けれど、彼が抱く小説への執着心は、付きまとい続けていました。

ツバメのエピソードの後に彼は再び筆を執り始めます。小説を「捨てる勇気」がなかったと本人は語っていましたが、自分はあきらの言う「捨てなかった勇気」のほうに共感しました。

店長と交わしたツバメの話はあきらにとっても印象に残ったのでしょう。それをあしらった封を施された手紙を渡したのは、恋慕する相手への示し合わせのサインでもあるのだろうし、あきらの飛び立たんとする内面を示してもいるのだと思います。

彼らはなぜ離別するのか

あきらが自宅にやってくることをもう疑問にすら思わない店長。勇斗が連れてきた成り行きの訪問であった最初に比べると、あきらと店長の関係はずいぶん発展しました。

雪に包まれ、口を滑らせかけた店長は、あきらへの感情を滲ませていました。以前モノローグで好きという言葉を使っていましたが、この2人きりの空間では吐き出したい思いを抱きながらも、そこは一線引くよう努めていました。

とはいえ、隠したところで好意があるのは変わらない。勇斗に走りを教えてくれたお礼に用意していた日傘も、わざと渡し忘れてしまいそうになってしまう。会う口実を探すのは、紛れもなくあきらへの好意が発端。

彼女が望む道を選べるよう背中を押す役目を自覚するけれど、実行に移せないでいる彼の弱みがここに現れています。

しかし、ここであきらを繋ぎとめてしまえば、それこそ巣に居着いた雛鳥のように飛び立てなくなってしまいます。そこに留まることで得る幸せもあるのかもしれないが、それはあきらが本心から望むものではないと店長も気づいていたのです。だから、彼は送り出すことを決意しました。

さらには、店長自身があきらに異質な感覚を抱いていることも要因にはなっていると思いました。

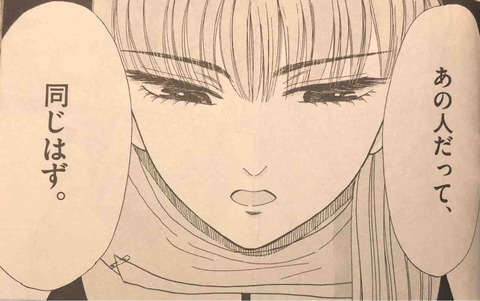

©︎眉月じゅん・小学館

大晦日になぜ加瀬を叩いたのかを尋ねて返ってきた返答「許せなかったから」。そして、既に店長が身につけていたマフラーにジェラシーを感じる様子。店長はこれらの言動を「生きてるなぁ」と形容していました。これは共感しているのではなく、全く異なるタイプの人間へ投げかけた言葉に思えます。

一連の描写から読み取れることは、店長は彼女を別質と認識しているということです。これまでの物語を振り返ってみても、彼は自らの怒りを露わにするのでもなく、強い嫉妬を覚えるような人間でもありませんでした。人として丸まっているのです。同じ部屋のなかで共に時間を過ごすうち、彼は辿ってきた人生のどこかで別れた感情を彼女に見出し、根っから同じ存在ではないと実感していたのだと思います。

好きな相手がくれた砂糖の包み紙を嬉々としながら眺めるような感性は、もう自分にはないのだと、決定的に理解したのです。

ifストーリー: 同じ学校、同じ教室

あきらと近藤が同級生であったならというifストーリー。ここでの2人の接点は近藤が作成する校内新聞の部活動紹介でした。2人が店長とアルバイトでなかったからといって、すんなりとお互いの胸中を打ち明けて密な関係を築けるわけではない様子が描写されていました。

©︎眉月じゅん・小学館

2人は異性同士。片や文化系で、もう片方が体育系。離れた席に座っていて、それぞれ仲のいい友人も違う。話す機会がなければ話さないクラスメイト。お互いの間に少なからず壁があるような、微妙な関係に見えます。

近藤が夢想したあきらとの学生時代に目を向けると、あきらと交わらぬ彼の視線が印象的です。通学路や食堂であきらを視界に入れたとしても、彼女は彼女の世界にいる。国語のテストを受け取る時のすれ違いざまがリアルで、物理的に接近しようが彼女の関心は向いてこない。

学年新聞、そして雨の日という接点だけが2人を結びつけています。近藤は彼女と過ごすことのできる時間を内心喜んで迎える一方、あきらは部活のことを考え、早く雨が止まないかと口にする。

もし2人が同級生だったのなら、近藤とあきらのロマンスは訪れなかったかもしれない。もしも、彼女が怪我で陸上から離れ、雨の日にガーデンに来なかったら、やはり彼らの出会いはなかったかもしれない。何か一つでも違ってしまっていたら、今はあり得なかったと考えると、このシーンは奇跡を感じつつも、決して彼らの関係が絶対普遍のものではないとも気づかされます。

自身の不安をイマジネーションによって具現化した上で、あきらとの今の関係を感慨深げに振り返る店長の姿は物寂しくもあるし、今この瞬間のありがたみを感じさせてくれました。人と人との関係は「今ここ」しか見ることができないけれど、何か1つでも違っていたら全く異なる様相を呈するものです。

他方、あきらが想像した近藤との学生生活では立場が逆転していました。ある日、普段関わりのない男子=近藤から学年写真の取材を申し込まれる。しかし、折り悪く掲載用の写真をなかなか渡せずに幾日かが過ぎてしまう。近藤への気まずさを感じながらも部活動の用事に阻まれ、ちょっとしたフラストレーションを感じるあきら。

©︎眉月じゅん・小学館

ここでも、彼と話す格好の機転になったのは雨でした。食堂で目が合ったことも雨の日の図書館であれば、気さくに話し合える。あきらにとっても雨は近藤とめぐり合わせてくれるきっかけだったということです。そして、近藤の想像上のあきらとは異なり、彼女自身は雨を肯定する言葉を口にします。

©︎眉月じゅん・小学館

そう、晴れは一般に良い天気であるし、陸上部のあきらにとっては天候が良いに越したことはない。けれど、たまには雨の日が訪れるのも良いのです。人は絶えず努力をし続けられればそれに越したことはないかもしれませんが、店長と出会った彼女のように一息つくような時間も必要にちがいありません。ずっと走り続けていたら疲れてしまいます。

もっと言えば、必要かどうか以前に物事がずっと同じ調子で続くなんてことはありえないでしょう。プロのスポーツ選手にしろ、著名な大スターにしろ、人は皆その過程で変化を経験します。挫折し、大成功し、あるいは小さな失敗やちょっとの成功を積み重ねたりするように変化し続けるわけです。諸行無常の世の中にあって、雨の日のような落ち着きは存在せざるをえない。それもまた良いこととして肯定するあきらの考えが、「雨の日もたまには悪くない」という言葉として湧き出たのではないでしょうか。実際、雨が降ったから店長と出会えたのです。

こうしてみると、店長は晴れの日を待ちわびるあきらを想像し、あきらは自ら雨の日を肯定しています。相反するあきら像の中に、2人の考え方が如実に表れています。

ただ、あきらは晴れの日を否定しているわけではないんですよね。いつかは晴れ空の下へ出ていくことを考えてはいます。休息も「たまには悪くない」というだけであって、心の奥底では陸上への復帰を望んでいるのです。店長もそれを感じ取って、想像上のあきらに晴れを願わせたのだと思います。

これらの2人がもし同じ年齢で近い距離にいる存在だったらという想像を通して、彼らの通じ合う気持ちと己の願望が描かれていました。雨宿りがいよいよ終わりに近づいている時、どこか不思議な雰囲気であきらと店長の心の内面に差し迫ることができ、読んでいる自分の気持ちも洗い流されたようでした。

店長があきらに「忘れたっていい」と告げた意図

自分が最初に読んだとき、とても悲観的に受け取ってしまったセリフがあります。

雪のせいで電車が止まってしまい、あきらを車で送っている最中のやり取りでのこと。店長はあきらに対し、今日のことは「橘さんは忘れたっていんだよ」と言いました。

最近観た映画「リメンバー・ミー(Coco)」で、忘却を至上の恐怖とし、死んだ人を記憶に留める大切さを訴えかけていたのが印象的でした。少年ミゲルが迷い込んだ死者の国では、生者に覚えられている死者たちが楽しそうに生きているという不思議な光景が広がり、逆説的に忘れ去られて消える事を恐ろしく描いていたのです。

覚えておくという行為は、知識を蓄えるという意味においても、大切な思い出を原動力にするという意味においても、たしかに実利的です。苦い経験だって、覚えておくことで教訓にできます。

では、なぜ店長は「忘れたっていい」なんて口にしたのでしょう?

10巻を読み終えた後、再び読み返して咀嚼するうちに、自分なりにその台詞に込められたメッセージを掴みました。この台詞を読み解くにあたって重要になってくるのが、「あきらが引いたおみくじ」と「最終回にて別々の道を歩む2人の姿」です。

あきらが引き当てた大吉にはこうありました。

花も咲けば散り月も満ち欠ける人生は巻き戻せず今この瞬間も時を刻み続ける

一言で表すと、「人生は諸行無常である」ということです。花は永遠に瑞々しい花弁を持ち続けられるわけではなく、いつかは萎れ散ってしまいます。月はいつでもどこでも同じ見え方をするのではなく、周期や軌道によって形を変えるものです。

人も同じです。生を受けてから肉体は成長し、生命力が頂点に達して以降は細胞分裂が止まり劣えていく。精神もまた、様々な事物を目にし、耳にし、口にすることで思考や感性は変容する。我々は日々の変化を実感する機会がどうしても少ないですが、10年、20年という単位の時間が経てば顕在化します。些細であれ、きちんと毎日変化し続けているのです。

人間関係にしたって変化を避けることはできません。あきらと同じ高校生が、今は仲間と共に部活動に励み、クラスメイトと仲良くし、教師にあれこれ言われたりする日々を送っていても、それは永遠ではないのです。

人生は常に更新され続けるというメッセージがおみくじから読み取れました。

あきらと店長。彼ら迎えた結末が恋の成就ではなく別離であったこともこのメッセージに基づくものではないでしょうか。

最終回では、陸上大会に出場し自己ベストを更新するまでに復調したあきらと、人手不足になった以外は変わらぬ日常をガーデンにて過ごす店長の姿が描かれました。

最終回が掲載されて以降、躍進したあきらと比較して店長側には救いがないといった感想も見かけました。

たしかに、状況は対照的です。晴れ舞台で周囲の人々に見守られながら復活を遂げたあきらは、舞台上ならスポットライトを浴びる華々しいスターです。店長はというと文字通り元に戻っただけに見えます。彼が45歳のバツイチのファミレス店長であることは物語のスタート地点からなんら変わっていません。

しかし、店長がサクセスストーリーの主人公になる必要性は、自分は無いと思うのです。たとえ光を浴びることが出来なくても、店長はあきらと出会い、ちひろと復縁し、自分の望みを自覚するようになりました。周囲から見える店長の姿が変わらなくとも、店長の主観は変わったと思います。

店長が「忘れたっていい」と言ったのも、この主観の変化に関わっています。

あきらは、大会でスタートを切る前、店長のことを「あの人」と呼んでいました。あの人もこのまま走らなくなってしまうことの方が怖いだろう、と。

©︎眉月じゅん・小学館

この場面は夏なので、店長と最後に会った年初の冬から半年は経っているはずです。あの人という距離感のある呼び方。そして、最終回であきらから店長のことを直接的に意識するのはこのシーンだけであることを考えると、あきらの主観から店長の存在感は徐々に小さくなっていることが読み取れます。

一方の店長はあきらの手紙を読まずにいることを折に触れて思い出し、彼女についての文を書いていました。半年経っても、なお彼女の存在があることが示されています。

2人が相手をどう思っているのかについて差異が生じていて、店長が「最後の1日」を一生忘れないとしていたことと、あきらは忘れるであろうということが現実味を帯びています。

©︎眉月じゅん・小学館

店長は45年生きてきて、内に持つ経験則や思考方法が固まったというのが原因のひとつとして考えられるでしょう。我々の子供のころに経験した出来事は大きなインパクトを持って映り大人以上に感動できたのとは対照的に、大人になるにつれて経験量が増えることで、感情の振れ幅が小さくなるというのは実感として自分もあります。

様々な喜怒哀楽を経た店長があきらとの記憶を持ち続けると決意したことは、それだけに重大な意味を持っているのです。あの夜の「一生忘れない」は、今まで起こってきたことの何よりも彼にとって大切だったのだと彼自身が告げたようなものなのです。

©︎眉月じゅん・小学館

これは、あきらと自分の関係が終わったことを受け入れたから湧き出た独白です。手紙の内容がなんだったのかは終ぞ不明のままでしたが、恐らくは店長への好意を示す言葉が並べられていたのではないか、と思います。それこそ、あの日に読んでいたら2人の関係が進展するかのような内容だったのではないでしょうか。しかし、あの日に読むタイミングを逃した以上、もう読む必要は無いのです。彼の主観におけるあきらの存在は上書きされることなく、残り続けるのですから。

しかし、あきらは恐らく店長のことは次第に忘れていくのだと思います。17歳の少女が経験したことおの量は、45歳のそれには及ばない。当たり前ですが、彼女はまだ17年しか生きていない。この「雨宿り」は彼女の感情を大きく揺さぶったかもしれませんが、17年しか生きていないうちの経験のひとつに過ぎないのです。

だからこそ、これから様々な出会いと別れを経験するかもしれないし、もしかすると足の怪我以上に大きな挫折が待ち受けているかもしれない。そして、店長以上に好きになれる人との出会いもあるかもしれないのです。

あきらの主観はこれから、過去に縛られることなく更新され続けることでしょう。そうなると、店長の存在感はより薄れていくことは起こりうる可能性として存在します。

しかし、店長を忘れることは決して悲観的なことではありません。燃えるような恋をした人同士が時間の経過や環境の変化により離れ離れになってしまうことや、「昨日の敵は今日の友」が示すような心の変容性は誰にだってあるのですから。寧ろ店長なりにあきらの「これから」に期待を寄せて出た言葉だと思います。「忘れたっていいんだ」は卑屈ではなく、相手への希望だと受け取りました。

店長はひとりの少女のひとつの休息期間に関わり、巣から飛び立つ手助けをしました。そしてその経験を、記憶に留め、大切にし続けることを匂わせました。

2人とも自分が下した決断に基づいて、それぞれの道へと歩を進めました。相手が最も望む道を好きだからこそ支援する。それが別れを齎すとしても、店長は決断しました。あきらも、最後には自分の足で再起しました。

雨上がりの後に勇気を得た2人がそれぞれこれからも生き続けると思うと、自分も晴れ渡るような気分になります。とてもさわやかな読後感でした。

まとめ

大変長々と書いてしまいましたが、それだけ作品に入れ込んだ証拠ということでご容赦ください(笑)

他の方も散々語り尽くしているように、恋雨は「雨宿りのひと時」の話でしかありません。話として、とてもこじんまりしていると感じる方もいるでしょうし、はっきりした展開を楽しむようなラブコメディ的な面白さもあまりないでしょう。

ただ、漫画的なエンタメ性を敢えて抑えつつ、文学的とも言える心情描写や情景描写を見事な絵に起こした部分に、自分は魅了されました。キャラクターにも魅力があり、傍観者であるはずの自分がいつの間にか入れ込んでしまって、最終巻まで読んだ今となっては彼ら皆を知己のように感じています。

中でも最終回に、髪の毛がボサボサの吉澤が進路相談で途方に暮れた様子を見せていたのが印象的でした。はっきりと自分のしたいことに向き合った喜屋武、ユイ、店長、あきら達が自分の道を進む一方で、取り残されるような辛い現実味が示されていたのだと思います。吉澤には幸せになってほしいところではありますが(笑)。

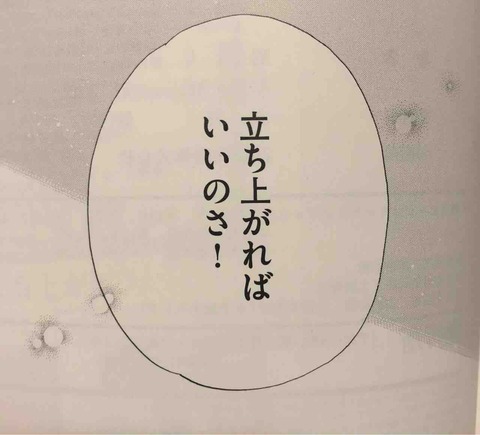

とはいえ、アウトロダクションにて「つまずいたら、立ち上がればいい」というちひろの言葉があるように、この作品はあきらや店長のように挫折や諦観を抱えた人々を励ますようなメッセージが含まれていると思っています。

©︎眉月じゅん・小学館

これを読んだ自分も、自分の望む道を自分の足でマイペースにやっていこう…とちょっぴり身を引き締めるに至りました。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

▼実写映画『恋雨』の感想

ちょっと遅くなりましたが。

やっと全巻読み切って、誰かと語り合ってみたくて検索してここに辿り着きました。

共感を持って読ませていただきました。ありがとうございます。

41歳のおっさんですが、感想にとても共感しました。「雨やどり」を直接的・間接的に大事にした切ないストーリーで泣きそうになりました

最後の「けれど、少女は恋をしたのだ」が文学的で何とも言えません

作者さんは文学部だったのかな?

あきらがあの人と言った=存在感が小さくなっている、についてです。

あくまで個人的意見なのですが、大好きな陸上の時でも店長を思い出している、贈り物の日傘を差している。この二つ場面から、あきらが店長のことを忘れていっているわけではないと思います。陸上の代わりに恋に打ち込んでいたわけではなく、最後にも書いてあったように本当に恋をしていたんだと思います。

同意見です。おそらく作者さんの意図ではないんでしょうが、あきらは本気で恋していたんだと思います。心の隙間を埋めるためだけじゃなく。だって45歳の中年にあそこまで一途で居られるなんて普通じゃない。異常なまでの純愛ですから。それをただの雨宿りだったで終わらすには、それこそあまりにも軽薄だと。存在感は薄れておらず、この後も度々関係を持っていくものだと思っています。作者さんとは絶対食い違うでしょうが

初めまして。

コメント、読ませていただきました。

当作品のセリフには、様々な解釈が出来る余韻を含んでいるものが多く、それを考察するのも楽しみの一つではないでしょうか?

それを踏まえた上でのコメントですが・・・

”あの人と言った=存在感が小さくなっている”

についてです。

これは、私も?さんに同意見です。

それまで、あきらが用いていた”店長”と言う呼称は、恋の対象としてはもちろん、勤務先の上司に対する敬意も含んだものだと思います。

しかし、彼女の恋に終止符が打たれた事に加え、バイトを辞めた事で、敬意を含める必要は無くなった。

そこで、彼に対するあきらの認識は”憧れの対象”から”(帰るべき季節を持つ)同士、或いは”戦友””とでも言うべき”対等な”立場へ変化したのではないでしょうか?

その結果、”あの人”と言う代名詞に呼称が変わったのではないかと・・・

?さんの仰るとおり、あきらにとってガーデンでの日々は”雨宿り”の時期であったと思います。

しかし、近藤店長に対する彼女の恋心は、本物であったと思います。

そうでないと言うなら、陸上と恋、どちらかを選択せざるを得ない状況に置かれた時、涙を流す事は無いと思います。

作品自体ではかなり選択肢がある内容でした。2人のあきらと2人の同級生の絡み、橘あきらの恋心を知る親友2人の話して欲しい関心、元妻とあきらの絡み、そして何より当事者2人の話し。

山月記になってしまった店長に、もうこの道は通るなでは無く、日傘を携えて大人になった彼女が再び交差して欲しい余韻がありました。「恋をした」かけがえの無い財産ですからね。

初めまして。

つい最近、当作品を知り読破した者です。

今、2回目に入っていますw

当考察を拝見させていただき、第10巻の二人の言葉について咀嚼中の身として、大変参考になりました。

私的に謎が多い言葉は、第10巻に登場する

・帰る(それぞれの世界(陸上、文筆)へ帰る事を意味すると思います)

の表現です。

”帰せなくなる”(近藤)

”帰れない”(両者)

”帰りません”(あきら)

と、3つの表現がありましたが、特にあきらの”帰りません”の意味する所、発した瞬間の彼女の心境に、大変興味を持っています。

ここは、マフラーに添えた手紙の内容も関ってくるのではないかと思っています。

私的には、”彼女が走る決意をした”事を伝える内容であったと思っています。

彼女の性格なら、好意は直接伝えるんじゃないかと思うので(^^;)

直接言えない事だからこそ、敢えて手紙に認めた。

近藤も彼女を部屋に招き入れた際

”もう橘さんに会えない気がした”

と感情を吐露していますので、何らかの決意を感じたのだろうと。

でも・・・

「それ、いま読むんですか?」

って、あきらは少し照れたような表情をしていたような気もします。

う~ん・・・どっちだろう?

とにかく

読み返しが楽しみです。

「恋は雨上がりのように」の後は・・・去って行ったのか、爽やかな余韻を各自に残していった、と続くのか。

この作品は書かれているように比喩的表現が本当に見事です。

雨の中、傘もささずにずぶ濡れになりながらバイト先に行き、早く中に入りなよという驚く店長に「あなたのことが好きです」と改めて告白するあきら。これもあきらの心象風景的な美しいシーンです。

人は恋をしますが、それはいつも幸せに成就するとも限らず、そこから何かを内面に沈潜させ次の人生に向かいます。

店長が雨傘ではなく雨上がり後のための日傘を渡し、あきらはそれを陸上に復帰してからも使っていましたが、彼女はきっとこの日傘はずっと大事に持って使い続けるのではないでしょうか。

アニメ版も見ておりましたがとても良い出来でした。

同じスタッフで最終巻を改めてアニメ化したものもぜひ見てみたい!と思っている人も多いのでは。

結末まで読んでいるのに 今ネットカフェで8巻~10巻を手に取っています。

そして読み終えた単行本を返却できずに手元のPCの前に置いたままです。

なんだか返せない返したくない まるで神社から家へ招き入れるとした場合の近藤の気持ちそのものです。

実像でもないあきらの画を見ていてすべてが”生きてるなぁ”と眩いばかりです。